依于上面所述,雖已知唯識教旨,是佛陀所說;但是佛陀說法,是依其種種對象的機類而設種種之教,而有眞實了義說和方便隱密說。現在這唯識論所說的教旨,在整個的佛教中,應該處于怎樣的地位呢?我們知道,各宗派的祖師,分判佛陀一代所說之教,宗宗都異其所見。現在依唯識宗的觀察,則佛陀雖一代所說的教典多種不同,實不出于三時教。三時教者,即有教空教中道教是。一切凡夫,不知無我之理,妄執常住一體之我,以爲有自在主宰之用;由之,造諸惡業,沉淪生死。佛陀憐愍,說色心的因緣成敗,示一切法,皆無有我,使除實我之執;這是四諦三科的說法,就是初時的我空法有教,然而衆生聞到這種說法,却成爲諸法實有之執。佛陀因此,進而說明有爲諸法,悉皆空寂,無爲之法,是不可得,顯一切法皆空之旨,使捨其實法之執;這就是第二時萬法皆空教。可是所化的有情,不知佛意,却于諸法的實性事相,以爲都是 沒有,而墮于空見,不得其中道正理。故佛陀在最後說三性三無性非空非有的唯識妙理,使其破除偏執;這就是第三時唯識中道教。

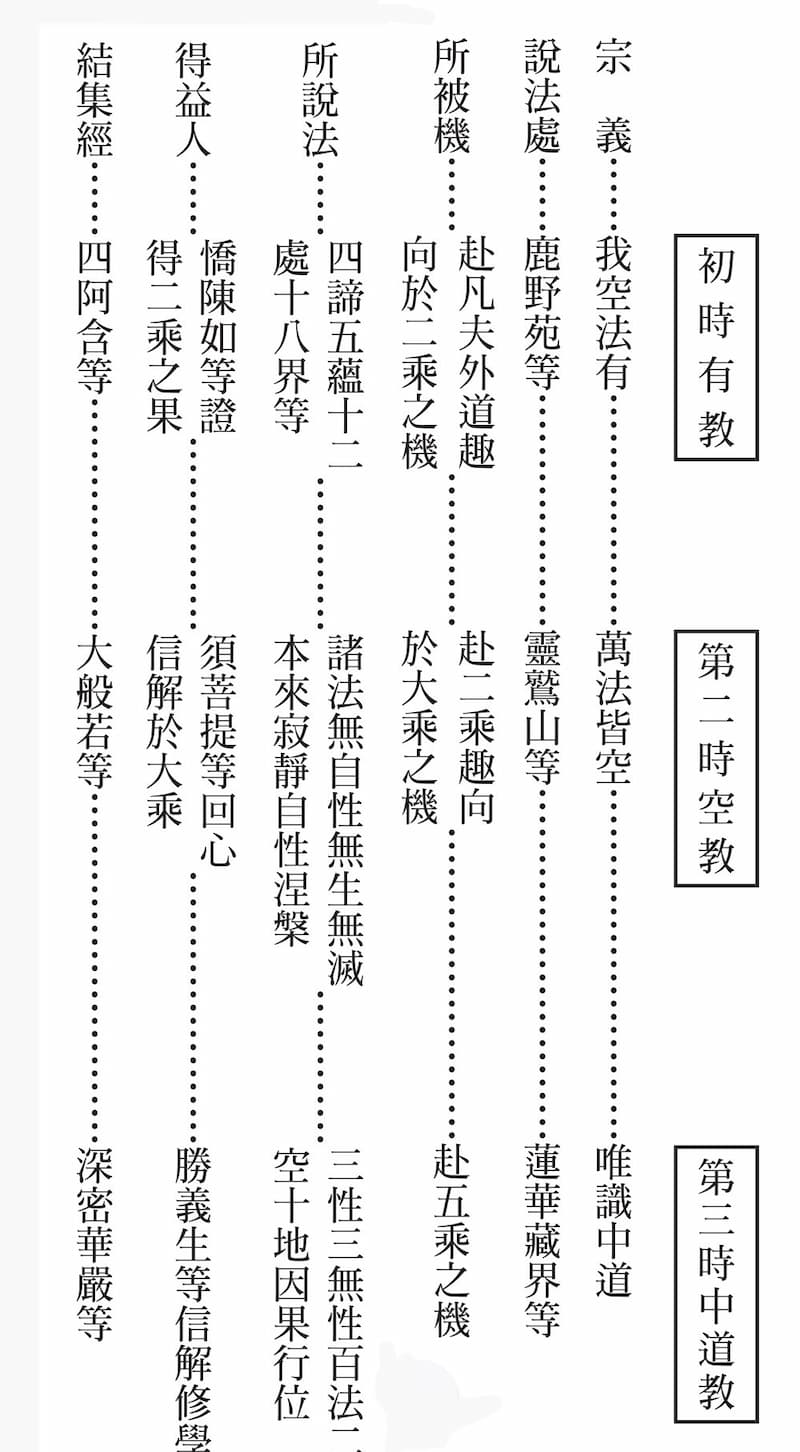

現在爲使讀者一目了然起見,把其要點,作三時對照表如右下:

在這三時中,若判其眞實了義和方便未了的;則前二時的空有兩教,是方便未了,而以第三時是中道教,是眞實了義之說。這是什麼意思呢?就是前面曾說過,一切法是不偏于有,也不偏于空的,如偏說于有或偏說于空,仍不是顯了非空非有中道之旨;在第三時,纔正是顯說這中道之理。雖然,在前二時 之偏有偏空,是在于所對之機的了解方面:而能說之佛陀,依然是成爲中道的。何以言之?就是說:即初時所說之法有,是依他的假有,圓成的妙有;第二時所說之法空,是空却凡情于依他圓成上所起的遍計所執之妄倒。然二時,雖是中道的空有,尚未顯了地說依他之有偏計之空的微旨,僅漫然地而說空有故把這總稱之曰隱密之教。到第二時,始極明顯地述三性中道之旨;且明示初時之有,是依圓之有,第二時之空,是立于三性上的三種無性之空,無所隱覆,故把這名爲眞實顯了之說。這三時的判教,始源于深密會上,勝義生菩薩,以空有兩教之不同,質疑于佛陀,末了述自己如上所引的領解,深得佛陀之印可。故果欲分判佛陀一代時教,依此三時分判,則了義教與非了義教,判然明白。佛滅度後,印度佛教的興廢,在歷史上亦經過有、空、中的史實,雖可說是偶然,但是明顯地告訴我們這樣的次第,不是全無所由的。

現在把我對于三時教的意義,約略地說之:

關于這三時判教,古人有以「年月」與「義理」而定論。但是三時之判,到底依于說法年月的前後呢?還是依于所說義理的淺深呢?或者說,唯依年月的前後;或者說,唯依義理的淺深;或者說,是年月義理並依的。依我觀察起來,若僅局于年月或義理的任何一方面,俱未盡理,故以雙取折衷之態度,最爲允妥。怎樣呢?因年月的次第和義理的淺深,是相依相成的。大概佛陀設教,是依于義理的淺深;然而一施于對象之機,則自然發生時之前後了。就是:所謂法體恒有,在凡夫的情慮易解,而其理淺近,故說在最初;所謂諸法皆空是須眞能淨離妄想戲論的迷境,進入于平等無差別的理性,較之于初時,已漸趣深遠了,故說在其次;所謂中道,是諸法本有之理,而適得中正者,以其義最深遠而難悟證,故說亦在最後。若然,則教理的淺深次第,是由于機的證悟時間上之前後;機之解悟的前後,是由于教法上所蘊蓄之義理淺深了。由是觀之,義理的淺深與年月的前後,是相待而並行,以之經緯成三時之教相。故惠沼義燈中說云:『此(三時教)有二義:一約前後;二約義理。』因爲若唯依據于年月來判,則三時判教,不免未能判盡一代佛教之過誤,且又有違于唯識宗師教文之疏失;若唯依據于義理立論,則忘却機類悟入之次第,而又反于經文祖釋之大旨。故知並取年月之前後和義理之淺深之說爲最善。

續讀下文 ……

續讀下文 ……

既然三時教中唯以第三時爲中道教眞實了義之說,則現在這部唯識論正是發揮唯識中道之旨者,故在佛教教理中,可知是處在最高的地位,而爲眞實了義之說。不是方便隱密之教矣。

然在性宗諸家的學者,對于法相唯識宗義,都施貶斥:謂此宗所說,雖云唯識,却不許眞如理心隨緣起滅,實于性相未融;且雖明中道,而空有隔歷,終至墮于兩邊;況立法爾五性,不知皆成佛道之旨,滯于三乘方便之域,未窺一乘眞實之門。若果如此,怎樣反稱爲顯了究竟之說呢?現在對此疑難,大略 地陳述唯識宗之所見。

大概在唯識宗上,使離偏執則說唯識,要遮情謂則明中道,故雖談事心的唯識,同時也談理心的唯心,而是性相融即,論法爾的五性,而說三乘眞實,同時亦談一性皆成,一乘眞實也。是以性相融通,一性皆成,不過在法相海中之一波瀾罷了。怎可說唯識宗所談之性相是隔歷?非一乘的義門呢?

故唯識所談之性相,爲不即不離,而顯現的事相,無不依于一實體的理性以理性爲所依故,而一切事相得以現起。所以性相是不相礙,雖互不相礙,而事理體象各別,其事與事相對,理和理相望,既不是即一,也不是別離。故有三門的不即不離:一、事理相對不即不離;二、事事相對不即不離;三、理理相對不即不離。

一、事理不即不離:—— 事是有爲差別的現象;理是無爲常住的實體;如是,則不可說即一。若決定即一:則眞如也同于事相,非是常住之實體,事相也同于眞如,非是差別之現象。進言之:即證悟所得的根本後得二智,也不可說有其差別作用了。故事與理,非是即一。

理性眞如,是爲差別現象的實體,而依他之事相,是實體上的現象;故離實體無現象,離現象無別實體。若決定別異:則眞如不可說是諸法的實體;諸法也不可說是依眞如而起的現象了。故事與理,非是別離。

是以成唯識論卷八云:『由前理故,此圓成實與彼依他起,非異非不異』等語,正顯此意。

二、事事不即不離:—— 心法與色法,非即一;心法中的心王與心所,非即一;心王有八種,心所有五十一種,亦非即一。在色法中根與境,非即一;根有五種,色有五類,亦非即一。推之其他的現象,則成爲千差萬別。

有爲諸法,其體是依因緣,如幻影而假現,非有固定的別法,故不能說定是離別(即四勝義中的第一勝義諦)。又一切依他之法,以相望而互爲因果,亦非定是別離(約第二勝義諦說)。又依他諸法,都同是生無我、法無我二智所證,故非定別(即第三勝義諦)。且又彼此的事相,都同爲實體上之現象,相之與體,是不相離;其所依的實體,既是真如一味,無有差別,故能依的事相,亦可說彼此不離。

成唯識論卷七有云:『若依勝義,心所與心,非即非離;諸識相望,應知亦然。是謂大乘,真俗妙理。』正是顯此意。

三、理理不即不離:—— 理性,是指一一事相的實性。故色法的實性,非心法的實性,心法的實性,非色法的實性,色法中的五根五境,心法中的心王心所相望亦然;故非即一。若定即一:則一一色心應沒有其一一之實體;如果失其一一的實體,則將指什麼是諸法的實體呢?況理原無相,若落于即一的相,則即成事相,怎樣得名法性呢?

理體原是一味,無有差別。故雖是色法的實性,其性是無質礙,亦無異于心之實性;雖是心法的實性,其性非緣慮,亦無異于色之實性;是以非別離。若定別異:則其體必成衆多,衆多之體,不能無待于因緣,既有待于因緣是有爲的事相,應非無爲的理性;況果落于離異之跡,是即爲差別之事相,怎得稱之爲法性呢?

在義林章中有云:『諸法上各自有理,內各別證,不可言共;…… 理一無二故,亦可名共相。』正是顯此意。

這樣透澈地顯示「事理不離」,怎可貶之爲性相隔離之說?既談事相與理性之無礙,則雖談事心的賴耶緣起,亦不廢理性的眞如緣起;這即是以能依之事相,攝歸于所依體性眞如之義門而論。又就「理理不離」論之:一切有情無不同具這一體的理性,此所具的理性,平等一味,沒有差別,這理性即是佛性;既具有佛性,怎樣可說有不成佛的呢?換言之,若有一部分衆生不成佛,這即不是佛性。如此,故一性皆成一乘眞實,亦非所遮。這是約理理不二之義門而談。至若中道空有,自不墮于一邊;于任何之一法上,無不具此,已如教旨中所辨。加之事理相即,事事無礙之談;三諦圓融,十界互具之說;都是此宗所許。而性宗所標之事理無礙,乃是此宗事理不即不離中之不離;而事事無礙,爲事事不即不離中之不離,僅能論及一邊耳。又三諦圓融,爲三性中之依 他一性的中道;十界互具,僅爲理理不離及事事不離一邊之義門。其事理無礙和事事無礙,準上之事理不離和事事不離,亦可知也。至于三諦圓融和十界互具,今略說之。三諦圓融,是依他一性的中道者:因依他的法體爲如幻緣生無定有自性,既非固定的實在,即是眞諦;雖非實在,不是都無,乃依因緣而生起,假有似有,即是俗諦;非實在故,即是非有,以假有故,即是非空,無非是于一依他法上所有之義門,非別有物體,故是中諦。既于一依他法之上完具三諦,其「融即」自在,自無庸說了。中論之『因緣所生法,我說即是空,亦名爲假名,亦名中道義』的頌文,即是此意。又十界互具,爲理理不離者:若依有爲的事相以論其理,十界是有差別。怎樣說呢?因爲地獄的依正,以極苦爲色心,其實性,則名「安立眞如」;佛界的依正,以極善爲妙體,其實性,則名「正行眞如」;彼此理性條然,而無混亂,可證知一一法性各別之義。雖然,若直談其理體,則安立正行,眞如非二,原是平等,無有差別,故絕無隔歷者;而十界互具之義,亦自無待言。況十界依正的事相,亦非定相,既非固定實在之物,則事相互融互具之義,自亦了然。如是論之:性相融通,一性皆成,事事無礙,十界互具等之說,都祇是法相海中一波瀾耳。故唯識宗所炎,亦非事理定別,其義自顯。

雖然,上文僅就不離一邊之義門而言,而不可忘却尚有不即之義門也。倘是像性宗諸家,唯偏于相即,仍未得法門的正理;故在唯識宗,不唯不偏于不離之一面,同時亦論不即而示其中道。前述三門之不即不離中:所謂眞理,以平等一味爲義,故理理相望,以不即爲本;事相,以衆多差別爲義,故事事相望,以不離爲主;事理既成相依,其相望之不即不離,自然均平。若然,則我們推究于事理相依之義,雖說賴耶緣起,因之亦可說是從實性眞如而起。然眞如緣起之名,在唯識宗,則非所用。這是什麼原因呢?正是恐學者于此名詞上而起計執定一的眞如緣起,將不免把眞如陷于生滅無常之過失。因爲凡成爲一切諸法之親因,其本身無不是前後轉變之法;否則,即是無爲常住,則將依什麼爲因,而發生有爲生滅之諸法?唯是其本身是生滅轉變,以未變之前爲因,已變之後爲果。可得名爲因果,若說能生之因爲常住,所生之果爲生滅無常,寧有是理。所謂因果,以相應赴感爲義;加之因緣所生之法,其體必是衆多體既衆多,非待因緣而莫生。換言之:非因緣所生之法,體性必是一味;體性一味之法,定非因緣所生。雖在性宗諸家,亦都承認眞如是一味平等的法性,則其體性自是常住,非前後轉變之物;然則怎能可做有爲諸法之親因呢?若說有爲諸法,依眞如而生起,則眞如自非「無爲常住」,且應說是「有爲常住」之法了。故知染淨諸法之緣起,必非眞如,而應別有做爲有爲差別親因之法。其所謂別有有爲差別之法者,即種子是(種子的說明,讓在本文講述)。然在經論中怎樣往往說到依眞如而緣起的呢?這爲的唯是遮定執之談:故或攬理而從事,或攝相而歸性。論者以爲:若唯片面的說眞如緣起,則眞如爲能生之因則將失其眞體之所以爲眞體,而生起諸法,亦落空言;若祇說在現象有爲之諸法,而有其無差別平等之實體,則便和唯識宗所談的性相事理相依的意義,是相一致。是故若唯計執諸法定離別體之相依增上緣,深有乖于性相的正理· 若唯執着諸法定一同體之眞如緣起,不免于將眞如成爲無常之過失。故眞能體 得正見之眞如緣起者,則必歸于相依之增上緣;眞能體得正見相依之增上緣者則亦不異于眞如緣起矣。

又約理理不離之平等門,雖談一性皆成,一乘眞實;但就事相緣起差別門論之,則爲五性條然之各別,而三乘自各有其果。大概在論機類種性的差別:性宗諸家,種性差別,唯爲暫時,非永久不改者,而一性皆成,即以一切有情,本來悉同一佛性,終之無不達到于佛果(註一)。今唯識宗所談,則異是。以一切有情,性得法爾之五性各別,即在本來先天的有此叫,既非因修習所能改變,亦非是暫時差別之謂。今試說性宗和唯識宗談種性不同的原因:性宗立種性于無爲平等眞如之上,唯識宗立種性于有爲差別種子之上;故一則因于無差別平等故,皆得成佛,一則因是有差別故,而五性不同。既因于判機類而異其立脚點,于是三乘一乘的方便眞實,亦殊其論調。就是性宗談一性皆成,故說一乘爲眞實,三乘各有其果是方便語;唯識宗立于五性各別,故以三乘之說爲眞實,唯有一乘之談是誘引方便之語。是以在唯識宗,雖于無相平等門,儘管許其一性皆成一乘眞實,可是一到緣起差別門,則主張五性各別三乘眞實了。即是凡由于因緣所起的有爲之事相,其體自爲衆多非無差別,一如蘊處界等之諸法,都爲因緣所生,法爾差別;那末在有情界中,怎得不是法爾,無有五性三乘種種差別呢?故成佛不成佛的迷悟昇沉,是有爲之事相。所以深密楞伽 等經,瑜伽顯揚諸論,都說五性不同。就中在解深密經,明會一乘之意義,而且示種性的差別之原因(註二)。在涅槃經中,亦說「皆成佛道,不解我意」(註三)之語。我們應當知道:有佛性與無佛性,都爲佛陀之所說,以什麼理 由,唯許有性,不許無性呢?三乘衆生,均爲教乘所被之機類,以什麼理由,唯許菩薩之決定性,不許聲聞緣覺之決定性呢?既有大乘之定性,亦宜有二乘之定性;若有有佛性者,亦宜有無佛性者;故知五性自有其別。五性既有其別,三乘各有其果之說,則爲眞實;而唯一乘之說,便不免爲方便誘引之說了。故慈氏于莊嚴論開立八義,無着世親于攝大乘論開之爲十因,以說一乘之所以。其八義十因,要言之:是爲誘引不定性之機,寄于法性平等,無我平等,解脫平等等的種種別義,而說一乘者,非謂實無餘乘者也。

雖然,如是的據于緣起差別之不即門,而論五性差別,三乘眞實;若就無相平等的不離門談之,則亦是一性皆成,一乘眞實了。故此二門,確是因相依而相成,以互融而無礙。若一偏于不即而唯執五性各別,則忘却法性之平等:若局于不離一隅,僅唯許一性皆成,亦壞却緣起正理;都未能盡顯中道正旨故若一說及依于法性之平等,種性之無別;同時,即是依于緣起之正理,五性之各別也。而此緣起是無始無終,故自有此之法爾五性了。

以上所論是對于唯識宗的教理及所受化的機類之觀察上所得,略貢獻一隙之明罷了。

(註一)如小乘有部,以此爲修習而得者,非本來先天卽有差別。——原註

(註二)深密經無自性相品中云:『一切聲聞獨覺菩薩,皆共此一清淨道,皆同此一究竟清淨,更無第二。我依此故,密意說言,唯有一乘;非於一切有情界中,無有種種有情種性等。—— 原註

(註三)北本涅槃經卷三十四中云:「我於經中,告諸比15丘,說一乘一道一行一緣,……我諸弟子,聞此說已,不解我意,唱言:如來說須陀涅,乃至阿羅漢,皆得佛道』。—— 原註