分五:

乙一、不殺生。

乙二、不偷盜。

乙三、不邪淫。

乙四、不妄語。

乙五、不飲酒。

乙二、不偷盜

丙一、解釋名義

先解釋「偷盜」名稱的含義:

不與而取他物,名為「偷盜」。

前面殺生的對象,是屬於有情所依的正報——色身,而偷盜的所對境是依報,就是偷取他人賴以維生的財物。什麼叫「偷」呢?就是「不與」,只要沒有經過主人的允許,我們主動去拿,就叫偷。一般來說,「偷」大多是指私下的奪取;盜,是指公然奪取、用暴力奪取。

再看下一段說明:

凡有主物,不得盗心故取,若自取、教他取、方便取、咒取、因寄取、迷惑取 迷惑取、誑取、抵債不還、偷稅、冒渡等,令前人失物,並名為「盜」。

這段文可以分成三小段說明,首先總標:『凡有主物,不得盜心故取』,只要是有主人的財物,都不可以私自去拿。

關於盜取的相貌,以下列出十種:

自取:你親自採取行動去盜取。

教他取:一夥人共同協議奪取他人的財產,或者去偷取別人的版權,然只是派一個人去做,如果這個人偷盜成功了,那這一夥人全部犯了盜戒。爲什麼呢?就是犯了「教他取」。

方便取:是說財物自來 —— 是它自己來的,方便奪取,這叫順手牽羊。好比你住在這個地方,門一打開,發現門前有一個包裹,你明明知道這是別人的,但是它自己來的(放錯家),就順手牽羊把它拿進來,這叫方便取。

咒取:有些人會驅使鬼神,奪取他人財物,歸爲己有。雖然是鬼神去做的,但是你用咒術趨使他去做的,所以也犯盜戒。

因寄取:好比別人把五千塊寄放在你這裡,要跟你取回時,你耍賴說:「誒,你當初只給我三千塊而已。」以少抵多,或者矢口否認不還,這是因寄取。

迷惑取:這是用機巧的言詞,使令對方陷入疑惑,然後再給予騙取。好比詐騙集團通知你中獎了,要你趕快寄一些錢來付手續費;用這種迷惑的言詞,使令對方付出財物,叫迷惑取。

誑取:前面的迷惑取是用言詞,這是用行爲。一般都是以假充眞的方式,來騙取他人的錢財。好比金光黨拿黃金跟你換錢,黃金是假的、是鍍金的,騙說是眞的,這個就是以假充眞的奪取。

抵債不還:這個大家很容易清楚,就是欠債不還。好比按照法律規定你應該繳多少稅,你故意漏稅,這也犯了盜戒。

冒渡:這是假冒他人的名義來奪取,一般說仿冒、盜版,都是屬於冒渡,因爲有侵犯他人版權的問題。

第三段總結:『令前人失物,並名爲「盜」。』只要主人沒有答應,你這樣做,讓對方損失財物的,都叫做盜戒。這是盜戒的基本定義。

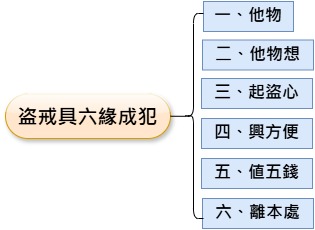

再看「具緣成犯」,盜戒具足六緣即犯根本罪:

一、他物:所謂「他物」就是「有主物」,不管他人用得到、還是用不到的。所以大家要有一個觀念:有主物可能是個人的、也可能是國家的;好比有一座山,這座山屬於國家,所以也是有主物,山上的自然資源都屬於政府的,不可盜採砂石、或盜伐樹木。

二、他物想:你心裡很清楚這是有主人的財物。

三、起盜心:你對他人之物,有想佔爲己有的心

四、興方便:然後你用偷的、騙的、搶的、迷惑的 …… 透過種種方式取得。

五、値五錢:所盜的物品價值五錢以上的,即犯不可悔罪。

關於「五錢」的說法有很多種,我們根據最原始的定義來說明:佛在世的時候,摩羯陀國王舍城,偷盜五錢會判死罪,因爲這樣,所以佛陀就依當地的法律,把偷盜五錢判作不可悔罪。問題是:當時王舍城的五錢,到底現在值多少,也沒人知道。比較可靠的說法有兩種:南傳佛教曾經開會,很多長老比丘共同做出協議,定二十塊美金是五錢。另外,北傳的一些戒律長老,比方說海公長老開示中,也提過這個觀念,認爲五錢大約是現在台幣兩仟元左右。爲什麼呢?因爲當初佛陀制不偷盜的緣起中,有一位比丘拿了另一位比丘的袈裟,被僧團滅擯;所以海公以及廣化律師,認爲也可以依一件袈裟的價值來判罪。以上二種是現在比較可靠的說法。

六、離本處:好比我想偷桌上這個撫尺,有侵佔的心,只要帶離原來的位置,就犯戒了。律上說:有一個人去偷隔壁的牛,他把牛牽到他家的門口,發覺這樣做不對,又把牛牽回去,第二天早上起來,彷彿什麼事都沒發生過。諸位知道他有犯盜嗎?有,因爲他舉離本處了!只要這隻牛四隻腳動了,就犯戒了,雖然後來再把牠牽回去,因爲當時心境合和,業力已經成就了,你的功德瓶也被破壞了;事後後悔,沒有用,已經犯到根本罪,必須要重受。根本戒結重的主要因素:殺生,是殺人命斷;偷盜,是有主物值五錢,一離本處就犯根本罪。

我再說明一下:殺生、偷盜、妄語,由於對象不同,構成的罪過輕重也不同;對方是「人」,則犯根本,如果是盜非人或畜生物,則不結重。好比你去偷土地公的供果,土地公是屬於鬼神類,犯中品罪。或者你肚子餓了,去搶畜生的東西吃,這也是犯中品罪。但是有一點要注意:如果畜生是有人養的,好比這隻狗的脖頸上,有掛一個黃金項鍊,你把牠的項鍊搶過來,而這隻狗是有主人的,那是對望主人 —— 結重罪;因爲是有主物,那隻狗是屬於他人的。假設土地公也是屬於財團法人的,那你去偷土地公的東西,也是約人結罪。只要有守護主,則偷畜生、鬼神物過五錢,都是望「人」結上品罪。

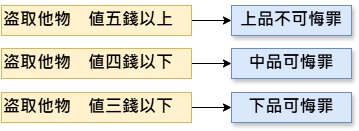

丙三、犯戒輕重

關於犯戒輕重,可以看出來,是以盜取金錢多少,來判定罪之輕重。還有一點要說明,律上說:除了金錢之外,對象也是很重要的因素。對象是人,結重;如果是團體,也是結重。什麼團體呢?律上說有兩個:一個是「三寶物」,偷取三寶的財物最嚴重,因爲它體通十方,寺院的東西,所有的出家人都可以受用,屬於十方僧,侵損或盜取它,是對所有出家人結罪的。第二個,除了三寶以外,還有一個團體 —— 國家,偷拿公家機關的罪,比偷個人還重,對整個國家人民結罪,所以罪業會比較重。換言之,盜物的價値以及對象,都是判罪輕重一個很重要的標準。

丙四、開緣情況

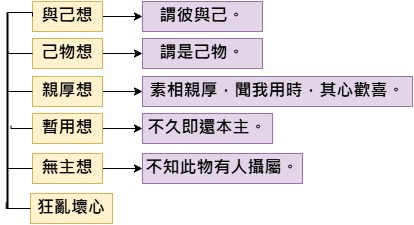

開緣有五種情況:

一、『與己想 —— 謂彼與己。』以爲對方已經把東西送給你了。

二、『己物想 —— 謂是己物。』以爲這是自己的東西。好比要集合了,穿錯別人的鞋子,或是拿錯別人的海青;在拿的當下,心裡很清楚、沒有任何疑惑,以爲就是自己的東西,事後才發覺不是自己的,不犯。『己物想』,當作自己的東西,沒有盜取的心。

三、『親厚想 —— 素相親厚,聞我用時,其心歡喜。』是說彼此感情特別好,用了他的東西,他不但不會生氣,還會很歡喜,這個不犯。但是這個親厚想,律上有它明確的定義,不是我們一般的想法(註:律中具七法,才名親厚:一難作能作,二、難與能與,三、難忍能忍,四、密事相告,五、互相覆藏,六、遭苦不捨,七、貧賤不輕。如是七法,人能行者,是善親友,準此量之。)

四、『暫用想 —— 不久即還本主。』好比很急時,暫時拿他人筆寫幾個字,然後馬上還,沒有侵佔的心;暫時使用而且不傷害這個東西。不過事後也應該向對方說明。

五、『無主想 —— 不知此物有人攝屬。』又叫做「糞掃想」,好比在垃圾堆撿到的,以爲是沒人要的無主物。

六、『狂亂壞心』:是在精神錯亂的情況下做的,這個不犯。

總之,前面五種,並沒有侵佔之心。關於「親厚想」,我再作說明一下:律上很強調,親厚想不能用彼此的關係來安立 —— 好比是母子關係、夫妻關係 … 必須要以情感來衡量,諸位要留意,這裡是說:『聞我用時,其心歡喜。』才是重點。雖然你們是母子關係、父子關係,但是感情不好,也不能作親厚想。必須要很肯定:你用的他的東西,他不但不會生氣還會起歡喜,這時候你可以先用,事後再說明;否則不管彼此什麼關係,都不可以。

(第三講)

當我們深入去研究戒律,會發覺佛陀所開導的,有兩個重點:第一個是「戒體」,第二個是「戒行」。從修學的次第來說,納受戒體是最重要的一個根本,簡單說就是讓我們掌握到修行的目標;而戒行的實踐,是幫助我們達到目標的方法。問題是:怎樣去成就戒體呢?我們心中本來有很多妄想,如何把戒體深深的納入心田中?我們從戒律中學習,可以歸納成三個重點:

第一個、在受戒之前,要有眞實的信心,相信心本自清淨,煩惱是後來熏習才有的,所謂:自知我是未成之佛,諸佛是已成之佛,其體無別。自性本具清淨圓滿,表示生命有無量的可能性,讓我們突破「自我設限」的障礙 ——相信一切功德都可以成就、一切煩惱都可以消除!諸位要登壇受戒前,必須相信自己有成佛的可能性,如果你對這樣的道理,起懷疑的話,那你要發願就很困難。所以首先要相信自己做得到,只是時間的問題而已,這樣才能突破内心的自我障礙。

之後,還要發一個清淨、圓滿的願!在古德的開導當中,一再強調:事要慎始善終,一開始就要謹慎、圓滿,如果剛開始就錯了,那後面要再調整就很困難。既然想要成就一個大功德,圓滿果位,那就是成佛了!所以在登壇受戒,緣境發心時 —— 誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生,其實這就是成佛的願;因爲這件事情,只有「佛」做得到,是成佛之本因。所以,剛開始在發願的時候,先不要想自己現在的能力,因爲生命是變化的,明天可能跟今天就不一樣了,不能自我設限於現前,自己的未來目標就是發願成佛!

第二個,所發的願,不能有任何缺陷。

第三個,當我們發了願、得到戒體之後,回到現實的生活因緣當中,不能把這個戒體就擱在旁邊,這樣它會失掉的。必須不斷的憶念自己的戒體,並用正面的聯想 —— 因爲有這個戒體,才讓你今生得到健康、得到長壽、富貴、莊嚴,來生能夠生到天上、得到究竟安樂、解脫的果報,透過不斷的憶念,把戒體的重要性提高。如果戒體在心中,沒有占重要地位的話,那你根本不可能持戒,也不可能抗拒煩惱!我們能夠抗拒煩惱,就是因爲能夠憶念我們的本願、不失本願,這個本願對我們很重要。

我們寧可犧牲暫時的生命,也不能忘失永恆的本願!

失去了戒體、失去了本願,我們的生命就沒有目標、沒有方向、沒有使命感,那跟行屍走肉一樣。所以說要透過不斷的觀想、憶念,把我們所得到的戒體,讓它不斷的增長廣大。總之,講到戒體,有三個重點:第一個、受之前的心理準備,第二個、正受的時候要如法發願,第三個受戒之後要好好培養,使令它增長。這些重點,前面都說過了。現在講到由目標所產生的行動,五戒的實踐,即是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒的落實。

這一科講到「不偷盜」有六種的開緣:與己想、己物想、親厚想、暫用想、無主想、狂亂壞心。開緣的主要觀念是:「有境無心」。爲什麽說有境無心呢?表面上我們拿了別人的東西,或是暫時用別人的東西,但是整個過程當中,都沒有侵佔之心,不構成犯戒,所以有開緣。

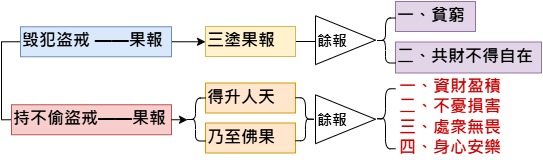

丙五、持犯得失

毀犯盜戒的正式果報是墮三塗,就是來生我們會因偷盜的關係,而招感地獄、餓鬼、畜生痛苦的果報;那麼,三塗果報受完之後,還有剩餘的餘報:一、貧窮,二、共財不得自在。

一、先說明「貧窮」:如果我們往昔曾經偷過別人的財物,等到偷盜的業表現出來,就會發現:雖然自己很努力的工作,但是卻一直得不到財富,也就是所付出的代價比較多,得到的比較少,這種不公平的狀態,爲什麼會出現在你的生命裡呢?就是因爲有偷盜的罪業,使令我們一直都貧窮。

二、「共財不得自在」:「共財」的意思是說,所擁有的財產不能自在,很可能會失掉。什麼叫共財?就是這個財產是五家(王、賊、水、火、不肖子孫)所共有——水災、火災、盜賊,或者是惡國王、敗家子,會破壞你的財產,不得自在。

我們講一個跟偷盜有關係的小故事:古時候在揚州有一個富貴人家,是做南北貨的,就是買南方的貨送到北方賣、買北方的貨送到南方賣,因爲做南北貨,賺了很多錢。但是這個老板内心不正,秤斗放了水銀,所以在秤重的過程當中,對買貨的人來說就不公平。這位父親臨死前,要把財產交給兒子時,就說:「我今天能夠致富,是因爲這個秤斗的關係,你要好好的保存這個秤斗,它可以讓我們佔到一些便宜。」兒子聽到父親的遺囑,感到非常害怕,惶恐不安,他不知道有這件事情。但是他這個兒子讀過聖賢書,知道這是損陰德之事,想一想這樣做生意不對,良心不安,就把秤斗用火燒掉,他要求做生意要公平。

但是燒掉之後,發生了很奇怪的事,他有兩個兒子,長得很可愛,竟然陸陸續續生病死了。他感到非常疑惑,爲什麼做了善事,還遭受這種果報呢?他對善有善報的眞理,開始產生疑惑。有一天晚上,天神托夢給他,對他說:「你不要疑惑!你這兩個兒子,原本是天帝派來要責罰你們的,會把你們所有的財產敗光,然後死掉。因爲你一念的善心、悔改,天帝才趕快把這兩個兒子收回去。你不要緊張,再過兩年,你還會生兩個兒子,這兩個兒子都是善良的孩子。」後來,他又生了兩個兒子,眞的都考上了進士。

其實,我們可以平心靜氣看看周遭的人,有那個是用不正當手段賺到錢財,能夠眞實受用的?我看很少!不正當得來的錢財,你守不住!所以古人說:「知及之,仁不能守之,雖得之,必失之。」聰明才智足以得到它,仁德也足以守住它,否則即使得到,也一定會喪失它。諸位有沒有發現做官的業很重,如果是貪官,那可以斷定他的子女當中,可能會有一個敗家子;如果是清官,那他的貧窮也不會太久,他的子女當中,一定會出有德有賢之人。所以我們修行人,不要只看眼前利益,從因果上去探討,偷盜不是一個富貴的因。

也許你會說:「有些人因犯偷盜而有錢。」事實上,他有錢是因爲過其實去有布施的善業,他不偷盜照樣有錢。古人有幫秦檜算過命說:秦檜不必多費心機去做那些奸詐的事。秦檜的命本來就是宰相命,他是依自己過去的善業而成就這個果報的。要知道:偷盜的業能招感貧窮、財富都不堅固。反之,持不偷盜戒的果報是:『得生人天乃至佛果』,這是約來生說,能得人天安樂的果報,慢慢的再修習智慧、福德,就能夠成佛了。在這過程當中,還沒有成就佛道之前,也能感得四種餘報:

一、資財盈積:受持不偷盜的人,錢財才能保存得住,其實賺錢比較容易,如何把賺來的錢保存好,那就比較困難。

二、不憂損害:受持不偷盜的人,錢財也比較堅固。華嚴宗的初祖杜順和尚,有一天提著很重要的包裹,要到某一個地方去,結果不小心掉在路上,大家很緊張要往回找。杜順老和尚一路觀察自己的因緣,然後就對大家說:「你們不要緊張,我過去三生當中,都沒有犯偷盜的業,這個包裹是不會丟的!」果然,回去找的時候,東西原封不動在那個地方。

還有,前幾年淨律寺有一位老信徒,家住鹿港,這個人是我老師父的信徒,他住的房子是四棟並連一起的,他住第三棟,結果第一棟火燒了,並燒到第二棟,但是第二棟竟然沒有燒第三棟,直接燒到第四棟;四棟房子只有他這一棟沒事,其他三棟全部被燒毀。我去現場看,全部都燒黑掉了,只有他那一棟房子完全沒事,這個火還能跳一棟燒到另一棟去,表示他的財富 ——火不能燒、水不能淹、地不能破壞。你看有些人賺來的財富,很容易被破壞,所以不要以爲行布施就會有錢,布施會讓你有錢沒錯,但是受持不偷盜,會讓你的錢財更加堅固,世間的因果道理是個別算的。所以,這裡說:假設我們不去侵損別人的財物,那麼我們的財物也會變得堅固,不害怕被破壞。

三、處衆無畏:這是約內心來說,受持不偷盜的人,不會害怕被人追討。我有一位親戚,以前做大官,退休以後常常感到很害怕,因爲他以前做過一些虧心事,很怕那天他的事被抖出來,或許一覺醒來,警察就來找他,結果得到嚴重的憂鬱症。他就是因爲曾犯過這個罪,才會害怕。不偷盜的人,因爲沒有侵占他人的心,因此面對眾人,能夠安穩、無所畏懼。

四、身心安樂:謹守不偷盜的人,不是自己的東西,不去偷、不去盜,以上是受持不偷盜的果報 —— 現世可以免除苦惱、恐怖,獲得身心的自在、安樂;將來可以免墮三塗惡道,得人天果報,乃至成佛。有些人喜歡貪小便宜,會偷取一些小東西,來生所要作的賠償,那就不是這樣方式計算,可能要加倍奉還!

過去有一位老和尚,參禪的時候,突然在禪定當中,看到前面有一座鹽巴的山。怎麼會有鹽巴山在障礙他呢?他一看:哦!原來他當小沙彌的時曾經私下去廚房拿了一把鹽巴,幾十年後變成一座山。他就趕快拿他所有的供養金去賠常住,那座山在他打坐的時候才消失掉。爲什麼會這樣呢?因爲你造了一個罪業,這個罪在心中,有兩種情況:第一個,經由懺悔,可以使令這個業慢慢的消減;第二個,你沒有懺悔,表示認同這件事情,這個業就會在心中,慢慢的增長廣大。

我們再看《地藏經》所說的,地獄果報很苦、時間也很長,都是以劫數計算的。諸位可能對「劫」沒有概念,劫是很長很長的時間,他造罪業的時間有這麼長嗎?他才活八十歲,所招感的果報,怎麼會是幾劫呢?就是因爲往昔種了惡因,都沒有懺悔,每天不斷的增長,積久而成惡業。所以律上說:如果你今天造了一個小罪,沒有懺淨,明天變成兩個突吉羅罪、後天再生兩個變成四個,是以兩倍、兩倍增加的,所以受報時間之長,不能說盡。

也許有些人不敢受戒,就是怕受了戒之後犯戒;其實不受戒,你犯的戒會更嚴重!爲什麼呢?因爲你不知道要懺悔。受了戒之後知道害怕,才會反省。所以理論上來說,受戒比不受戒來的好,受了戒有學習目標,知道修正自己、能至心悔改自己的過錯,這樣懺悔力就能折損我們的煩惱與業力。假若一個人不受戒,那麼他的惡業會不斷的增長,這像駝鳥心態,遇到危險便把頭埋入沙堆裏,自以爲安全,其實不然。要知道:犯罪如果不懺,會展轉增勝,罪業會更加嚴重!