第二十八回 平衡守中

第二十九回 本性識種彰顯

第三十回 佛家的心念意識

第二十八回 平衡守中

守中者,守住不偏不倚的中道。然而每個人的經驗不同,標準不一,因此這種說法常讓人覺得空幻,無所適從。那該如何守呢?電視上常可看到高空走鋼索的畫面,表演者抓著平衡桿,或張開手來平衡,以維持過程中重心在鋼索兩側小範圍內波動,其中重心剛好落在鋼索正中央,也只是一瞬間而已,如此即可安全的走完全程,這應該是守中最貼切的詮釋。

所以守中不是指不偏善,不偏惡,在善惡的正中間。因為環境是不停變化的,時空一變,雖同一作法,其善惡的評斷也會不同的。更何況善惡涉及個人觀點,每個人對一件事物的善惡觀點常不完全一致,這與他的識種與環境有關。因此守中的關鍵點應該在「維持平衡」,不僅自己的平衡也涉及到全體的平衡。一個只顧自己平衡的人,是無法長久維持的,而且若偏離整體的平衡越遠,將來被迫修正的力道將越強。

《大道系列》有云:「入中道還要離中道。」我的解讀是,入中道,就是在當下的時空環境,感受自己與他人及周遭觀點所產生能量之平衡,採取了某一不偏不倚的行為,藉以修正偏離的現象。離中道的意思是,不能陷於該行為所動用的識種中,因為時空是流轉的,下一刻又會出現新的偏離。因此每一次行為的源頭,都要從不思善、不思惡的本性中,再動用識種,重新出發。如此一出一回,一出一回,出的是走向中道的行為,回的是平衡的源頭。

孔子曰:「喜怒哀樂不發謂之中,發而皆中節謂之和。」即是平衡守中的寫照。喜怒哀樂不能壓抑,它是能量流動的現象,是宇宙的自然戲碼,然若能發而中節則能達到平衡而無害。

第二十九回 本性識種彰顯

本性識種彰顯有二條路,一是由外而內,再合一;一是由內而外,漸合一。兩條路所花的時間,應該差不多。

心與性,兩者本是相輔相成的。心可變化不停,性可忠誠付出。我常提到張三丰學太極的故事,故事真假姑且不論,但似乎很能讓人領會其中含意。據說,他在武當山上勤學太極劍,招式學到七、八成,師父暗中看著很讚許,要他繼續用功。當他全記熟了,很興奮的跑去演練給師父看,師父說:「不行!不行!」他百思不得其解,回去,日也練夜也想,突然有一天,他招式全忘光了,但仍繼續使著,他 有點慌,跑去找師父,師父說:「成了!」原來這時他的招式雖非太極的固定招式,但總離不開太極的意,也就是招招都是太極。這應該可以用來說明,由外而內再合一的過程。

一般的學習過程,要達到最高境界似乎也都是走同條路。先從基礎學起,學到最高技巧後,要忘了所學的,回到赤子之心,這時就能隨著當下,自然應合出該使用的技巧,看似無章法,卻又應化無窮,渾然天成,這應該就是藝術的最高境界。

另外,由内而外漸合一,可舉六祖慧能的故事。六祖有云:「迷時師渡,悟時自渡。」悟什麼呢?就是悟自性本自清淨、俱足、能生萬法 ……。又云:「悟後起修。」修什麼呢?就是修自性能清淨,又能生萬法,不著有,不著空,應化無窮,來去自如,萬事無礙。

所以千門萬教,所有的學問,無非是要讓人體會到宇宙的大道,讓人從「被迫、對立、競爭、占有的痛苦中解脫,回到「自主、合一、創造、享有」的喜悦中。

第三十回 佛家的心念意識

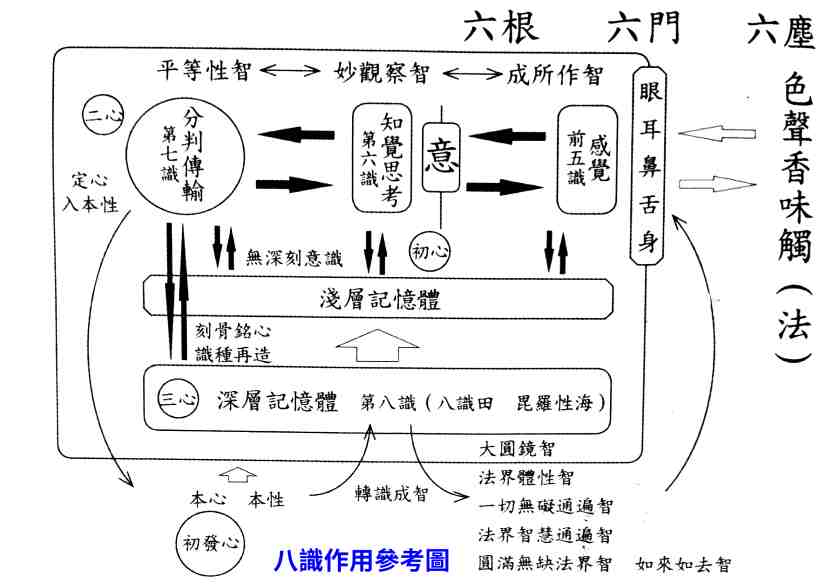

佛家講:「萬法唯心識。」有起了心,動了念,入了意,藏了識。該如何認識呢?首先,我們人有五根(註:可看成是無形能量的五官),從五個門出去,分別是「眼、耳、鼻、舌、身」,染了外面的塵,分別是「色、聲、香、味、觸」,而引動了五識。

第六根,從「意」門(註:指腦中的思考)出來,將前五塵所引動的識種,慣性的思考一下,產生了「法」塵,稱第六識。然而為何會啟動這六識?一定有一個初始的源頭,即周遭的氣磁場引動了靈性當下的氣磁場,連動了當時的淺層意識,此同時反應入心,產生心情,並牽動了我們的念頭。

接著很快的第六識傳與第七識,開始分判要不要處理,也就是「起了心、動了念、即將要入意了」。若第七識決定要處裡,便傳與第八識,引動了過去相關的識種含藏,也就是「心王」,開始在第六、七、八識間來回運作,產生各種方案,一旦選定了,即「入了意」,並回傳給第六識,向外帶動「眼、耳、鼻、舌、身」的行為同時也加強或減弱了第八識相關識種的再現性與圓滿性,也就是「藏了識」。

這其中起了心,動了念,即初心,也就是啟動心情,運作了第六識的思想;入了意,即第二心,也就是第七識來回比對,醞釀定案的運作;藏了識,即第三心,也就是八識田取用、修整、儲存的作用。

當然過程中也可經由覺性的開發,選擇第七識在判斷時,啟動無念的本心,創造新的氣磁場,也就是無住生心讓前六識產生更深一層的解讀與作用,甚至進入和宇宙最滿印合的境界,從而帶動出當下較適切的作意行為,而這可能就是「不怕念起,只怕覺遲」的深意。

所以佛家所談的心靈成長,就是有了覺性,覺察到八識的過程,並「轉識成智」,也就是當自己的主人。將前五識轉為「成所作智」,再不是無羈的野馬,也就是感受所有五塵,但隨心取捨,隨心運用,並能轉化出和諧的五塵。將第六識轉為「妙觀察智」,非任由舊慣性擺布,而能覺察出現象中,所隱含的意向。

將第七識轉為「平等性智」,即分判時不再僅以小我為出發點,重複造業,產生痛苦,而能考慮到陰陽五行一體的平衡,從而選擇適當的動向。將第八識轉為「大圓鏡智」,也就是有了全部角度或 觀點的來龍去脈。

至於要當自己的主人,則需要再深一層,體會八識的源頭,亦即本性,並轉為「法界體性智」,也就是體證原靈本性的不染,能生萬法,並知曉宇宙各生存空間所需的識種群。而最深的則是「一切無礙通遍智」,「法界智慧通遍智」,「圓滿無缺法界智」,「如來如去智」。覺察了一切智慧的源頭並應用自如。

以上是我對《大道系列》相關說法之解讀,僅供參考。下圖為八識作用參考圖。