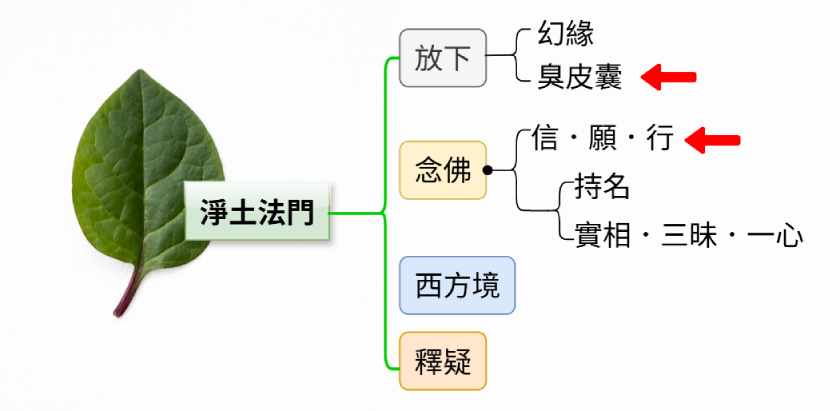

生死→解脫→ 淨土法門

1

1

1

放下 — 臭皮囊

1.學佛的人首先要有忘我和喜捨的精神,所謂了生脫死,就是這個意義。眾生無始以來,輪轉於六道生死中,若執著身我,終難了脫生死、死生之道。

2.釋迦牟尼佛過去世一直用「捨身」來成就佛道,度眾生,但這個「捨身」是自自然然的,不是用勉強的,要修行修到有定力,無「我、人、眾生、壽者」相的時候,自然不會有感覺。像我們的功夫還沒到那個程度時,就是還有「我相」;一支針刺到我們,一隻蚊子叮到我們,都會感覺痛。這就是定力不夠,還會隨境生心,觸境生覺。所以「捨身」不可用勉強的,否則就變成執著了。

3.這個身體本來就不能長久寄託的,不能太依賴它,對它執著太深,要看破四大、五蘊。「師父,在四大還沒看破的時候,我們雖然知道身體不是我們的,但痛還是在痛,怎麼辦呢?」師云:「如果沒看破,會愈想愈痛喔!如果看破的話,痛就讓它痛,就比較好解決。越痛苦時,就越對自己說;是身體 “它” 在痛,這個苦不是我,這樣才會看破。例如你現在,就顧慮到這裡酸啦!感冒鼻涕又流啦!也不講快一點,要坐不住啦!這樣就越難受。你如果對自己的身體說:流鼻涕就任它去流,這裡酸就隨它去酸。你用這樣來觀想,又有傷害到什麼?沒有啊!講話還不是照講。」

4.娑婆世界的眾生都是「有所求」的心,從「有所求」而產生無量無邊的煩惱。我們「有所求」都是從這個身上來的,為這個身軀而生出種種的念頭來,而唯有「知足」才能止貪。「知足」這兩個字不是這麼簡單的,「知足常樂」,說出來沒什麼,但是行起來卻不是這麼容易。一個人若能隨時「知足」,隨時就沒有煩惱,不會執著,時時這個心都是清淨的,很自在。

5.出家修行要有願力,不要為了一些不如意的小事或身體微恙就心生煩惱,應該很慶幸這一世可以出家修行,這乃是我們過去世有種修行的因;如果因為身體不好,就影響我們修行的心,就是沒有智慧,被這個身體「度」走了。要拿出道心來!發菩提心修行可以克服一切的境界,一切的煩惱。有因就有果,不要再種這世間的因了,要種了生脫死的因。若能常念「阿彌陀佛」,心清淨,沒煩惱,就是時時刻刻都在種好的因、成佛的因、往生西方極樂世界的因。既然我們有念佛的因,就一定有成佛的果。

6.不要太惜身,生病時不要去理它,這是一種考驗,理了它就被考倒。遇到病痛時,更應體會出人生無常,難免生老病死苦,更應加倍努力修行。

7.虛雲老和尚一件衣服破了補,補了穿,鬍子留了那麼長,有一餐沒一餐的,只為了,了生脫死,勇猛精進,把身體都捨了。

8.出家修行不簡單,出家事情較多,因為冤親債主皆來討,故病苦、種種不如意事齊到。若能跳得過,則好修行;跳不過則無法安心辦道。故有病苦時,也當勉強自己,多禮佛,業障才會消。

9.修行人念佛,本身還須受種種的病難與劫厄,以消宿世來的業報,所以,修行人都要吃苦,受種種的劫報,方能成就佛道。釋迦佛不是一世便修成的,他也是經多少的阿僧祇劫,受了多少的苦厄,才修成道的。有的人不明白修行的個中緣由,謂出家人修行,也是病苦,也是災厄,也會這般死法。

殊不知這色身外表的病痛,與外境上的災厄,雖然與世俗人等受無異,但是這靈性的昏與明,則大不相同。世俗人這般病厄災難後,命終時,靈光昏昧,為業所牽,仍不免墮落四生輪迴中;而修行人卻能捨下這一身的業塵,一點清徹靈明的心光,超越六道,直往西方,這是大殊特殊的。

10.要放下這個臭皮囊,心是心,不管這個身子變成圓的或扁的,不要惦記著它。

11.不要說這色身是我,這色身是要來受這娑婆劫的;而這個心,卻是要拿佛心出來應對一切。

12.這個臭皮囊是借給我們住的,但我們卻往往為了它,造無量無邊的業。

13.不要顧身體,吃飽就好,穿暖即可,不想睡就不要硬睡,相反則貪念來,即著迷、散亂、無道心。

14.身體就像房子一樣會壞的,即使再怎麼修補,還是有破綻;我們要將這假體放下,不要太愛惜它,畢竟它是幻化的,但我們要好好利用它修行。

15.我們要捨身,為常住做任何一件事,若太愛惜身體,即無法修福,反而被臭皮囊騙走。

16.身體不好,不要太去理它,說它有病就有病,說沒有病就沒有什麼事了,不要為病苦生煩惱;肉體不去理它也就是了,貪瞋癡才屬大病,肉體的病乃是小病。

17.人是否難逃劫數和病苦?例如患心臟病,若能專心念佛,則心臟病會好;若心念佛,還想去看醫生檢查心臟病,則念佛歸念佛,病還是不會好。若能專心持佛號,則病好了自己還不知道。

念佛 — 信.願.行

1.念佛要具信、願、行三力,要能引聲念佛,大地一音,即各種聲音入耳,即轉成念佛音,而無分別,不被轉去,方名一心不亂。我們妄念種子深重,念佛時不是頭昏,就是被妄念種子牽去,所以念佛時必須小心。

2.問:「在《阿彌陀經》上,有『不可以少善根福德因緣得生彼國』之句,為何您說只專心持佛號即可呢?」

答:「只要『具足信心』,那福德因緣就一切具足了,現在的問題是你的信心,到底是什麼樣的信心了。是相信的信心?是每日三、五萬聲佛號的信心?是將全付生命投注下去的信心?是一心不亂、一念不起的信心?…… 你自己具備了哪種信心?你自己應該知道,是否福德因緣具足了?」

3.念佛要有願力,西方怎麼去?西方是靠我們這個要往生的願力到達的,沒有這個願力,是不會達到的。但是,你不要以為西方是在多麼遙遠的地方,其實西方是很近,就在我們的心頭,否則,西方那麼遠,要怎麼去?臨終念佛,那句佛號就在我們的心頭。

4.我們雖然發願,但是願心不能堅固,如果境界來時,馬上會被轉走,這不是真發願。願有大小,我們要發大願,大願就是「無色相」的願。「願」不是用嘴巴講的,「願」要用心去行!無論什麼境界來,遇到任何事情,心能「不動」,無好無壞,這樣慢慢修持,就能伏煩惱,使身心自在。依你的願去行!諸佛菩薩成就佛道也是依「願力」去行,所以這個「願」是我們修行的「因」,有「因」就有「果」,如果願力不堅固,做什麼事都沒有辦法。

5.學佛要具足信、願、行,僅有信還不夠,還須要有成佛度眾生的願力,這樣遇到業障逆境時,才有辦法以這個願力來堅定自己,不致退心。只有信念而無願力的人,遇到逆境很容易就退失道心的。遇到逆境時要以念佛來克服它。

6.念佛若沒正念,則想東想西,嘴念心不念,有願就會專心,不專心怎麼念佛?

7.用行的,心意要轉變,諸佛菩薩都有願力,而依此修去,在行住坐臥中皆不離佛,拜佛念佛都與佛相應,不要說為什麼阿彌陀佛還不來接我。

8.修行要靠自己去行,像一杯水,當你未飲之前不知其味,飲了之後,就知其味,所以要去行,才保證真實。