前行:

〔同前 “一、修習依師之理” 章節內容〕

正行

修習共下士道乃是為了證得無上菩提,饒益有情,其所畏品為三惡道苦,所斷品為十惡業道,所修品為希求後世義利的真實皈依及奉行業果,所證品為後世的人天果位;重來世,輕現世。但是,儘管如此,也不能只希求獲得人天增上生而滿足。理由是:

1.雖然感得人天果報,卻苦多樂少,猶如今生所得的人身一樣,終不究竟。

2.心中還有許多未感待報墮於惡道的惡業習氣,不能把握繼續投生人道,極有可能墮三惡道受苦,不能以此為足。

3.煩惱尚未斷盡,有煩惱即會造業,有業則必感果,當人天果報受盡時仍有可能墮三惡道。

4.修學菩提道次第教授,不僅求人天增上生,終極目的唯是為了成就佛果,故應更進一步,修習我的共中士道。

基於上述四點理由,應該修學出離輪迴之理,如《四百論》說:「不思輪迴苦,何能得解脫?」

宗大師也說:「苦諦過患不深思,如實求脫即不生。」

也就是透過思惟我的四聖諦、十二因緣來策發出離心 ── 一心厭背三有苦、希求解脫樂的欲求,同時,必須修學出離解脫道。雖然我的目標並不是為了個人解脫證果,但是這些教法其實都可做為修學深廣大乘道的支分或前行方便。

就大乘菩薩而言,不具出離心,即不可能發起大悲心;試想:若自身的痛苦尚且無所知、毫不厭離,怎能真實了知眾生苦而予救拔呢?因此,為了利益眾生必須成佛,為了成佛即須思惟輪迴所繫的自他六道眾生的苦諦,由此感到怖畏與厭離,生起出離心。

一、思惟苦諦的功德:

什麼是苦諦?是指從眾生具有的惑業之因所感招之果而說的。

從正報上看 ── 是指有漏的輪迴眾生,以及從最低無間地獄的五蘊身心乃至最高有頂天的四蘊之心,由往昔心續的煩惱與惡業為因所感得的果報,即稱為正報上的苦諦。

從依報上看 ── 是指輪迴的眾生所居住的處所等有漏的器世間。如無著菩薩《集論》說:「何謂苦諦?應知:即是眾生本身及所有居處。」 更精確地說,一切凡夫眾生都是在苦諦的果報中輪迴,含遍於行苦中而不自覺。什麼是輪迴呢?如陳那菩薩說:「由有漏惑業所自在而投取的體重擔,即名輪迴。」

是指從下一世結生相續那一分而說,輪迴也可區分為:

1.因位輪迴 ── 是指有情心中的無明、煩惱與業行。

2.果位輪迴 ── 是指由彼所感得的有漏苦諦。

從與輪迴相關的問題上,又可分為:

1.輪迴因 ── 是指煩惱與業。 2.輪迴 ── 是指有漏的五蘊或四蘊。

3.輪迴者 ── 是指三界凡夫眾生。

4.輪迴方式 ── 是指四有無間輪轉。

5.輪迴地 ── 是指三界六道,上至有頂天下至無間地獄。

6.輪迴型態 ── 是指投取四生隨一。

如此看來,苦諦的範圍顯然較輪迴為廣,因為有漏的器世間諸無情物是苦諦,而輪迴只是自心相續所感之果,是苦諦之一。

二、思惟苦諦與輪迴的本質:

什麼是苦諦?是指從眾生具有的惑業之因所感招之果而說的。

從正報上看 ── 是指有漏的輪迴眾生,以及從最低無間地獄的五蘊身心乃至最高有頂天的四蘊之心,由往昔心續的煩惱與惡業為因所感得的果報,即稱為正報上的苦諦。

從依報上看 ── 是指輪迴的眾生所居住的處所等有漏的器世間。

如無著菩薩《集論》說:「何謂苦諦?應知:即是眾生本身及所有居處。」

更精確地說,一切凡夫眾生都是在苦諦的果報中輪迴,含遍於行苦中而不自覺。什麼是輪迴呢?如陳那菩薩說:「由有漏惑業所自在而投取的體重擔,即名輪迴。」

是指從下一世結生相續那一分而說,輪迴也可區分為:

1.因位輪迴 ── 是指有情心中的無明、煩惱與業行。

2.果位輪迴 ── 是指由彼所感得的有漏苦諦。

從與輪迴相關的問題上,又可分為:

1.輪迴因 ── 是指煩惱與業。

2.輪迴 ── 是指有漏的五蘊或四蘊。

3.輪迴者 ── 是指三界凡夫眾生。

4.輪迴方式 ── 是指四有無間輪轉。

5.輪迴地 ── 是指三界六道,上至有頂天下至無間地獄。

6.輪迴型態 ── 是指投取四生隨一。

如此看來,苦諦的範圍顯然較輪迴為廣,因為有漏的器世間諸無情物是苦諦,而輪迴只是自心相續所感之果,是苦諦之一。

三、思惟出離心的種類:

總的來說,出離心有三種:

1.粗分出離心 ── 出離三塗苦了知三惡道過患而想出離)

2.細分出離心 ── 出離生死苦(了知輪迴的善、惡趣皆不圓滿而想出離)。

3.大出離心 ── 出離一切眾生苦(以菩提心攝持而常行六度、四攝)。

當下略述的是指第二種細分出離心,主要是經由思惟苦諦、集諦的過患而生起。

四、思惟出離心的定義:

即是厭背三界六道一切有漏的苦樂因果及一心猛利希求解脫的欲求心。

五、思惟發起出離心的功德:

1.即已趣入小乘資糧道。

2.由出離心攝持,所修一切善法、善行悉成解脫之因。

3.是生起大悲心的主因。

4.由此輾轉生起三士道功德。

六、思惟發起出離心的方便:

《三主要道》有偈頌說:

「無真出離難止息,捨求有海安樂果,貪著有樂能縛身,是故首當出離心。」

既然必須善為發起出離心,即應趣行發起的方便,發起的方便主要便是修學苦諦。那麼,應該如何修習苦諦呢?

首先,應當思惟世尊初轉法輪宣說四諦時先說苦諦的意趣,這是什麼道理呢?原來在初轉法輪時是為了讓眾生發起厭離生死的心,故先說苦諦,因為必先了知苦果苦諦而欲求出離,必知苦因集諦而欲求斷除,若不知苦為苦及苦的過患,則不欲求離苦,必然安樂而住;若安樂而住就不會想了知自身的苦因何在,不找苦因,也就不會思惟如何斷苦及苦因,更不會策發修道得妙樂的滅諦了。因此,修習苦諦之理極為切要,是樂求決定勝者所不可或缺的。

七、思惟苦諦的種類:

(一)、思惟生死總苦 ── 是指輪迴眾生一致相同蒙受之苦,因為不論投生哪一道,一旦墮入深邃的生死大井中,皆有以下的苦的過患與特徵。(二)、思惟生死別苦 ──是指六道眾生隨一個別個別蒙受的不共痛苦。為此,理應現見輪迴總別的種種過患,尋求出離。

(一)、思惟生死總苦,分有四項:

1.八苦:

(1)生苦 ── 有五種過患:

①眾苦所攝 ── 指凡是投生三界六道,不論是胎、濕、卵、化,從一出生便有無量的猛利苦受隨逐而生,就如母親分娩時母子都受如此劇苦所逼一般。

②粗重所隨 ── 指三界眾生隨一,甫一出生,隨之而來的煩惱種子隨逐流轉,不堪能安住於善行,令心不能如法相應。

③眾苦所依 ── 指凡投生三界六道,一旦有生,第二剎那隨之有老,繼而有病,最後死亡。人生開始為生苦,人生最後為死苦,可說一期生命所蒙受的無邊痛苦都是基於生而有;無生無苦,這種說法並不為過。

④煩惱所依 ── 意即,由煩惱與業力感得生的苦諦,又依於生而起煩惱,令身心住於苦惱中,不得寂靜與安樂,這都是源於生的緣故。

⑤不隨所欲離別死苦 ── 佛經說:「高際必墮,生際必死,合際必分,聚際必散。」這顯示了有生必有死,一切生命最後邊際咸不出死,死亡時身心分離,如龜脫殼般苦不堪言,其苦源來自於生已甚明顯。

(2)老苦 ── 有五種過患:

①盛色衰退 ── 腰曲如弓、頭白如艾、額如砧板、皺紋充滿、不可愛樂。

②氣力衰退 ── 坐時如斷袋索、起如拔樹、坐立艱難、行動緩慢、語言遲鈍 。

③諸根衰微 ── 諸根衰退、念衰多忘、眼不能明見色等。

④受用境界衰退 ── 不堪能受用五欲塵,受食時極難消化。

⑤壽量衰退 ── 壽量有減無增,如少水魚,速趣於死。《菩提道次第廣論》曾援引祖師語錄:「老漸漸至,故可忍;若一時頓至,實無能忍之方便。」顯然,由於老是漸進式的演化,讓人心裏總以為不足憂慮;若是瞬間變老,實難令人接受。

(3)病苦 ── 有五種過患:

①身性變壞 ── 病時身軀消瘦、皮膚乾枯、肌肉萎縮,外 觀變化之大,連自己都不敢相信不願接受。

②憂苦增長 ── 病時四大與身心皆不調合,如花鬘萎悴的模樣讓人心生憂惱,悶悶不樂。

③可悅愛境不能受用 ── 病時想吃的食物不能吃,要去的地方不能去,無法隨心所欲,為病苦所困實在是有苦難言。

④不可悅愛境須強受用 ── 病時不僅只是病苦而已,還須勉強忍受服藥或接受種種治療之苦,好像完全痊癒是遙遙無期,也為此,常常莫名淚下。

⑤速離命根 ── 當重病難以醫治,死期逼近時,唯一就是等待死亡而已,內心畏懼與憂惱交煎,有不知死後該往何處之苦。

(4)死苦 ── 有五種過患:

一旦身壞命終,轉趣死亡,即須捨離 ── ①親眷、②朋友、③財寶、④身軀、⑤受猛憂苦,此時身如刀割,心如浮萍,其怖畏與憂苦不可言喻。

(5)怨憎會苦 ── 有五種過患:

①畏遇怨敵 ── 不喜歡又害怕再次遇見怨敵,內心似有一道傷痕無法撫平。

②畏其報復 ──憂心畏懼再受怨敵恣意報復。

③畏受惡名 ── 擔憂遭受怨敵到處中傷、無端毀謗。

④畏苦惱死 ── 因為生前怨憎會,彼此互造惡業,令心不得安樂,故臨命終時便顛倒害怕,苦惱而死。

⑤畏墮惡趣 ── 因為生前怨憎會,所以彼此未結善緣、未造善業,只是徒增怨憎與造惡,害怕死後墮入惡趣。

(6)愛別離苦(已得而失,由貪著而生)── 有五種過患:

①心生憂戚 ── 所執愛的親友彼此必須分離,心情起伏很大,因不捨而悲傷、憂戚,好像一切都成虚影了。

②語生怨嘆 ── 因為分離,不知所措,心想不開,所以常語多抱怨、自艾自怨或言不及義。

③身生擾亂 ── 因為愛別離苦,令心不悅,導致身也不得自在。

④思戀熱惱 ── 因為所執愛的親友分離了,便不斷地思念貪著,憂苦度日。

⑤受用缺乏 ── 一切曾經有過歡喜美好的人事物不再擁有,大不如前,甚而匱乏。

(7)求不得苦(未得不得,由貪著而生)—— 有五種過患:

此相同於愛別離苦的過患與痛苦,差別在於愛別離是已經擁有的必定捨離而苦,求不得苦是未得得不到而苦。

(8)五蘊熾盛苦 ── 有五種過患:

①生苦器 ── 因為有此五蘊,則易起煩惱、造惡業,引生來世相續投生之因(引後有苦器)。

②依生苦器 ── 因為由煩惱與業力而感得的五蘊,隨而必有生老病苦(現成苦器)。

③苦苦器 ── 有漏的身心苦受稱為苦苦,因為有此五蘊,自然就會苦上加苦,如身心不愉快、逼惱等(正受苦時之苦器)。

④壞苦器 ── 有漏的身心之樂也是苦性的本質,因短暫的有漏樂受畢竟會變化,樂盡則轉為苦。

⑤行苦性 ── 輪迴眾生一旦由煩惱、業力投生,結生相續,就是諸行無常、有漏皆苦;從無間地獄到有頂天,凡是感得輪迴所攝的五蘊或四都不得安定自在,以苦為體性。行苦更是微細,不易察覺,如經上說:「愚童似掌中,罔知行苦毛;聖者似眼中,彼心極出離。」

2.六苦:

①無定過患 ── 是指生死輪迴中一切不決定,譬如苦樂不決定,時苦時樂;怨親不決定,愛此憎彼;人心不決定,變化迅速;損益不決定,無一確信。如云:「正佐食父肉,以腳踢打母,仇敵懷中抱,妻吞食夫骨。」

②不飽足過患 ── 三界六道眾生隨一長夜輪迴生死,只是隔陰之迷而不自覺知,其實就像個流浪兒漂流不定,愈是貪欲愈是不足,只不過是於生死中重覆的追逐與疲倦,所以愈來愈苦了。這一切都因貪著欲塵,故有不飽足之苦,古德也說:「輪迴中樂,譬如病癩奇癢難耐,近火似顯舒緩,但尋復增癢;貪著諸欲,亦復如是。」

③數數捨身 ── 輪迴以來一世又一世,千生萬死了無止期,如果將捨身的屍體骨骸堆積起來其量必已高過須彌山,可知無始受報投生,有多少次的生,就有多少次的死,實是一直捨身,無有限量。

④數數受生 ── 即不但數數捨身,沒有止期,並且與此同時又輾轉於六道隨一,一世一世經由四有輪轉(中有、生有、本有、死有),相續不斷地一直輾轉感報投生,無有邊際。

⑤數數高下 ── 即有時為人,有時為天,有時入地獄,有時墮餓鬼,轉來轉去沒有一定。亦即六道中,上至無色界有頂天下至欲界無間地獄,無一處所不曾有過我的蹤跡,無一角色我不曾當過,也沒有我不曾蒙受過的快樂與痛苦,這也就表示了,三界六道輪迴的一切殊勝、下劣、盛事圓滿及所有苦樂得失皆是瞬息變遷,不可保信,如《親友書》說:「縱得帝釋身,難免諸惡趣,極至有頂天,最終亦下墮。」

⑥無友伴苦 ── 即生前因緣多變,孤獨寂寞,臨命終時則由業決定,須孑然一身地往赴他世升沉諸趣,獨受果報。如《地藏經》說:「父子至親,歧路各別,縱然相逢,無肯代受。」這樣說來,真實的友伴大概也只有內心的善法及善法習氣吧?餘皆終究分離。

以上為輪迴六苦的實相,理應思惟。

3.五苦 ── 法源來自彌勒菩薩《莊嚴經論》,即:

①任於何處棲居都是苦為體性 ──即總是不滿足於自己所住處所,再怎麼住都是苦的體性,不是地方不好,而是眾生為業所繫,是苦諦的本質,這都源於煩惱而有,有了煩惱就不滿足,棲身何處也不覺得快樂,

②任所接觸都是苦為體性 ── 原本是為健康與方便而接觸外在種種物質,如張羅飲食、學習開車等,但因不善巧,結果往往反得損害導致痛苦;最初歡喜接觸,後來痛苦收場,世間諸法莫不如此。

③任所享用都是苦為體性 ── 如受用的食物,時而喜歡吃,時而不喜歡,這正表示好吃與否並不在於食物本身,而是在諸多因緣條件上;有因緣就有變化,有變化就不恆常,所以至終並沒有一個真實快樂可言,再好的享用也只是暫時性的因緣和合而呈現罷了。

④任與何人建立關係都是苦為體性 ── 不論與誰交往,須順他人之意,行持戒慎;得注重禮儀,甚而爾虞我詐,言談中必謹言慎行,用詞遣字得察言觀色,恭維的話如果不善巧,恐成怨敵,這表示了怨親總無定,是來自於苦的體性故。

⑤任所依賴都是苦為體性 ── 雖然親眷,師徒、朋友等都是緣起相待的關係,彼此固然需要互相依賴、關懷,但畢竟是苦的體性,這並沒有多大的差別,也都終將離散與變化。

如上提及的住處、接觸、受用,關係以及依賴都是苦為體性,應善為反觀自照,見過患而策發厭離。

4.三苦:

①苦苦 ── 如傷口灼熱,又淋上熱水,是苦苦之喻。這是指有漏的身心苦受,其中包括了五根識為本質的苦受及第六意識為本質的苦受,這一點,儘管芸芸眾生因不同業力而有不同償報苦果方式,但所有眾生都一心厭離苦苦,並依各自能力造作離苦的方便,實際上是完全一致的。

②壞苦 ── 如傷口灼熱,以冰敷而覺舒服,是壞苦之喻。太過於享樂即轉成苦,故名壞苦。這是指有漏的身心樂受,是具足苦性的樂受,由於樂受是因缘所生法,是以苦為體性的,所以即使快樂也是暫時性、變異性,並不恆久,只是因緣和合的短暫受,是苦的暫息滅位,是苦暫不現行而已。譬如有人於煩惱熾盛的富有者理應悲愍,取而代之的卻是嫉妒或羡慕,這就是不知壞苦為苦的徵兆。

③行苦 ── 如傷口沒有碰到冷,也沒有碰到熱,是行苦之喻。由惑業力而輪轉的續流就是行苦,從本質上看,這是最主要也最嚴重的,例如無處不遍的有漏五取蘊與穢土的器世間是粗分的行苦,令人不覺得它不好,不易察覺與認識,這也是源於煩惱與業力所感得的苦諦;無色界的捨受則屬於細分行苦。雖然行苦微細,不是具相的苦受,但卻是苦性,遍在一切三界眾生身上,也是一般輪迴眾生難以厭離的,誠如第四世班禪大師說:「出離苦苦畜生也有,出離壞苦外道也有,出離行苦唯有佛法。」

(二)、思惟生死別苦:

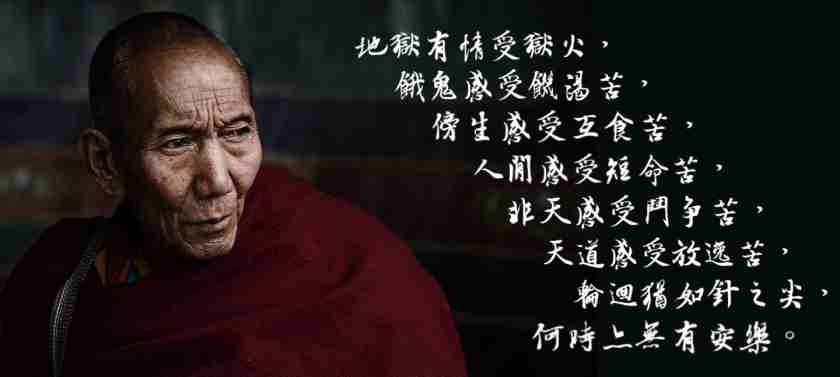

《念住經》說:

「地獄有情受獄火,餓鬼感受飢渴苦,傍生感受互食苦,人間感受短命苦,非天感受鬥爭苦,天道感受放逸苦,輪迴猶如針之尖,何時亦無有安樂。」

如所述,若予簡略集攝而說,即:

1.三惡道 ── 地獄道有八熱、八寒、近邊、孤獨等十八種地獄,長時蒙受純苦;餓鬼道有內障、外障的長劫蒙受飢渴之苦;畜生道以人天雜居或大海中為主,有被人道使役殺害、同類侵逼、互相吞噬、蒙受猛烈飢渴以及愚痴之苦。

2.人道 ── 有八苦等。

3.阿修羅 ── 由往昔的習氣,易於嫉妒、競爭,故有惱心之苦;喜好與天道戰鬥,以兵器割截身體,故有肢體割截傷害之苦;即使具慧也無以現行見諦之苦 ── 意即縱然阿修羅是佛弟子,具足智慧也難以當生親證空性(因異熟障礙、易於瞋心、嫉妒故)。

4.天道 ── 欲界天苦:

(1)現五衰相苦 ── 因善業福報已享盡故,命欲終前七天,有:①身色容顏不具光澤。②不樂安坐本座。③身上花蔓枯萎。④衣著染有污垢。⑤身體出汗變臭(此五相是將死的徵兆)。

(2)預知苦 ── 因具足業力神通,能預知下世投生何處,若墮入惡道,心生慌張恐懼逼惱恐難脫離,飽受不能忍受之苦。

(3)割截殺害苦 ── 即天道眾生和阿修羅彼此互為戰鬥,有割截身軀而斷肢裂體的殺身之苦。(4)凌蔑苦 ── 除了不想修行、深著欲樂之外,福報小者尚會受到福報大的天眾映奪欺凌,有自生惶愧、怖畏怯弱之苦。

上二界天苦:

(1)行苦 ── 投生色界(十七天)、無色界(四天),雖無現 行惡業,也不新造惡業,但是仍具耽著定的壞苦與捨受的行苦;又妄計有漏禪定為解脫,當定力已盡,不見解脫,即生猛利瞋或起邪見,謗無解脫,遂墮惡趣。

(2)不自主苦——即身心相應煩惱,仍為生死業所繫而不自在;雖有高深的止觀修習力,但也不過是有漏的世間道,一旦業力享盡仍趨輪迴,必當墮落,終不究竟。

《法華經》說:

「三界無安,猶如火宅。」

噶當派祖師也說:

「三界牢獄中,痛苦不解脫;漂流業海中,隨緣受眾苦。」

應由上思惟我的輪迴的總苦 ── 八苦、六苦、五苦、三苦皆已具足,進而思惟我的輪迴的別苦,想到這都是我極有可能投生的地方 ── 何況人道之外的他道眾生,其苦無量無邊,也都是我所發心饒益的對象,應發淨願令知苦諦,令其離苦。

所以,無論是從自利或從利他的角度,皆應深刻地思惟自身及眾生的輪迴、苦諦的過患而策發厭離;對於三有輪迴的苦諦的苦樂得失、圓滿之事不再心生嫉妒、羡慕、希求,皆唯見為苦的體性,依此生起出離心,進而欲求修習解脫道,真實離苦得樂(由知苦為苦才生厭離,由厭離才能修行,由修行才得安樂)。

八、修習苦諦的生起之量:

生起之量,如第七世達賴喇嘛法王所說:「三界輪迴鐵火宅,任至何方為苦燒,心中刺痛然無奈,飄流諸趣心生厭。」即凡一切時、一切處,能任運自然地生起定解苦諦過患,猛利厭離三界一切圓滿事,一心欲求解脫的意樂。

後行:

〔同前 “一、修習依師之理” 章節內容〕