大卿 弘法師開示

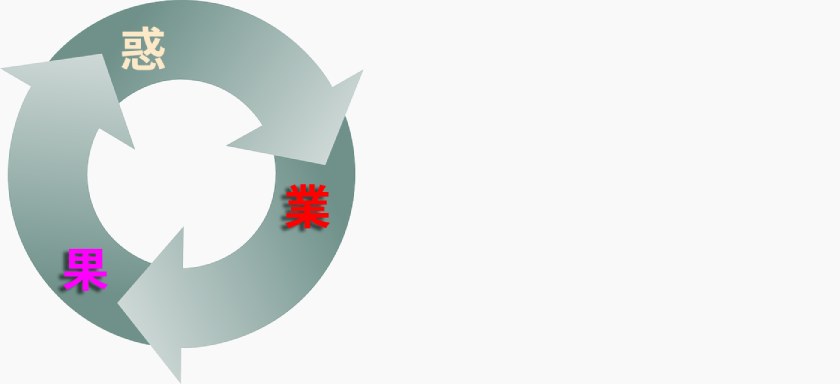

惑業果的三輪轉 ── 法輪

(一) 惑輪轉:

(1) 無明 (2) 愛著 (3) 強取

人之異於禽獸,是因為有慈悲心、慚愧心和想修行的心。假使我們的工作不能減少世間的苦難和彼此的苦惱,那麼我們工作的目的是為了什麼?我們要不斷地問,人跟動物究竟有什麼不同?我們會物理公式,可用數學算出一顆星球在哪個地方,這樣的聰明才智若不能解決人間的苦難,那又有何用呢?如果我們的聰明才智只能增加國民生產毛額,卻不能減少污染的話,請問我們的生產有什麼用?我們不能很放心地喝一杯水、吃一口蔬菜,我們的科技文明有什麼用?我們為養活太多的人口,過度使用土地、濫用農藥,造成環境嚴重的污染。

假使我們的文明朝著自殺的方向走,人類的智慧到底在那裡?所以這裡面有太多的無明、迷惑、愛著和強取。強取就是人我比較以後的逞強、強要,也不曉得為了什麼目的,很多事情都不知道為了什麼而在爭取、在抓東西。這就是煩惱的輪轉,相對於法輪,不是依法在思考在衡量事情,而是用我們的無明、愛著、強取。這導致輪迴的開始。

(二) 業輪轉:(1) 行 (2) 有續

真正業的輪轉是我們種種的衝動,身行、口行和意行。有續,就是堅持那個衝動繼續,不正知衝動的目的何在。

(三) 果輪轉:

(1) 識 (2) 名色 (3) 六入﹙內六入即名,外六入即色﹚ (4) 觸 (5) 受 (6) 生與老死。

「識」就是能分別內外。每一個細胞都有識,甚至樹木也是有識的眾生,不光是動物才有。植物彼此之間也有競爭,捕蠅草會把掉下去的蒼蠅消化掉,將它當作營養來吸收,顯然也具有辨別的能力。「識 」本身是一種過濾,分別內外,所有東西都要經過識的過濾,沒有過濾掉,留下來的就變成五蘊的積聚,這就形成「名色」。

「名色」,簡單講,就是身心,具體一點講,就是「六入」。內六入就是名,外六入就是色。內六入是眼耳鼻舌身意,外六入是色聲香味觸法。

「觸」是一種合流,剛好碰在一起。每一個觸都是一個剛好,都需要對準焦距,因為如果沒有對準焦距,每一個觸都是模糊的。眼睛看,耳朵聽,第一個剎那是模糊的,開始對焦,用一點力了,才有「受」。對受沒有覺察,離繫,就產生了「生、老死」等煩惱。

生:依界、依食而有六入、五蘊。常常問:我在不在、我有沒有、我是不是。此起彼落,此有彼無。依界,就是依地、水、火、風、空、識。依食,一定要有東西來維持六入五蘊。五蘊,就是色受想行識五種身心的組合。六入,就是六種內外交通的管道。常常問:我在不在?我有沒有。我是不是?喜歡跟人家比較誰較有錢、有學問。人類很多爭執,都在「有、無」、「是、不是」。當時我要是在那裡,這個問題就解決了,一種「我在」的我慢。

我在不在、我有沒有、我是不是、我能不能的念頭此起彼落,此有彼無,這樣就是「生」的現象。很多五蘊、六入就開始集結。

老死:常常感覺欠東欠西、身心不夠輕細、柔軟、敏銳,疏遠、寂寞、窒息、鬱悶、無依、無靠、愁憂悲惱、著急易怒,失望害怕?。

老死是什麼呢?常有匱乏遺憾感,身心不柔軟。這裡的無依無靠不是阿羅漢的「無依」,是想要依靠卻不能,阿羅漢的無依無靠是根本不需要依靠什麼。凡夫的無依無靠是不相信佛法,不相信修行,也不相信慚愧,更不相信人需要慈悲,需要無條件、無所求地對別人好,他通通不相信。只相信他賺錢就是對社會的貢獻,我若沒有貢獻人家就不會給我錢,完全是一種市場觀念。

根本沒有活在世間、宇宙裡面,根本沒有活在整個眾生互相依賴的時空裡面,根本沒有活在「世間是建立在種種痛苦」裡面,不知道自己站在什麼樣的土壤上面,踐踏多少眾生的血淚,他就是不信。他冷漠,只在乎賺錢就是對社會有貢獻,卻不知道他的貢獻對世間的苦惱毫無幫助,只會增加不會減少。因為這樣,他很容易著急、發脾氣,受阻而氣餒,午夜夢迴,很多的失望,噩夢連連,害怕?這就是老死。

三世二重因果

過去因:無明、行

現在果:識、名色、六入、觸、受

現在因:貪愛、強取、有續

未來果:生、老死﹙愁憂苦、悲惱苦﹚

三世兩重因果可以解釋為一個很短的時間,也可說是這一輩子,或前生、今生、後世。它有很彈性的詮釋,但它必須包括上輩子,不能只有這一輩子,或這一輩子的某個時候,修行不只是修這個時候,所有的時候都要修。所以接下來要談輪轉識的問題。

(1) 業是田,識是種子,貪愛是潤澤,識乃由業所驅使。識是一種種子。田的意思是它有壓力、有溫度。種子遇到有壓力有溫度的田,再加上貪愛的潤澤就開始生,立即為業所推動、驅使。

(2) 識是業果的收成者,能分別酸甜苦辣。分別內外,有如篩濾,一切經此累積,以名色為所依,名色依識而增長。

(3) 若識不降入母胎,或入後離去,則分娩不成。識是從外降入的,它不只是這時候的分別內外,還包括業力所帶的輪轉識。新生命的誕生包括識。

(4) 三事和合而入胎:彍男女和合鈫母有經水排卵𤊄受胎天人﹙Gandhabba﹚須現前。

佛使比丘把Gandhabba譯為精卵結合。但它原文意思是受胎天人,引申為業能,這是傳統論師的解釋,清淨道論之前的論著都這麼講,所以這不是覺音尊者一個人的看法。我們尊重佛使比丘不同的看法,唯獨他把 Gandhabba 譯為精卵結合,也有別於當代其他的大師,像緬甸的馬哈西大師、德國比丘Nyanatiloka、Nyanaponika等人。清淨道論不是第一個這樣主張,佛使比丘說覺音尊者是婆羅門出身,婆羅門出身與「入佛知見」並不相干,因為很多論師像龍樹、無著、世親都是婆羅門出身。除了這個看法以外,我們都很欣賞佛使比丘,更不會因此而不去研究他的著作。

(5) 嗏帝比丘錯在以為識同一,生前死後繼續無異。其實,識是非一非異,心意識須臾轉變,異生異滅,如獼猴抓一放一,不捨晝夜,有學聖弟子當徹底而根本的好好用心作意於緣起法,此有故彼有,此生故彼生,此無故彼無,此滅故彼滅。

佛陀說,識是非一非異,因為它一直在變,這個「變」不離「所緣」境;沒有「六根」﹙眼耳鼻舌身意﹚與「六塵」﹙色聲香味觸法﹚,就沒有「六識」。有「根、塵、識」的對焦,才有所謂的「三事」因緣和合的「觸」;「觸」在生滅變異,「識」也跟著生滅變異,依「明」而有「明」的緣生,依「無明」而有「無明」的緣生。生與滅分別有其「前緣」,生跟滅的時候已經不一樣了。這樣子的講法,完全沒有否定識的輪迴。識不只在當下變化累積起來,當然有過去世、現在世、未來世。

(6) 依微細的行識能記憶前生。人經過特殊的修為能記憶前生。在經典上我們經常看到,佛陀和俱解脫阿羅漢展現他們驚奇記憶前生的能力。人因為有這微細的行識、輪轉識所以能記憶前生。