〉〉百年修為一奇僧

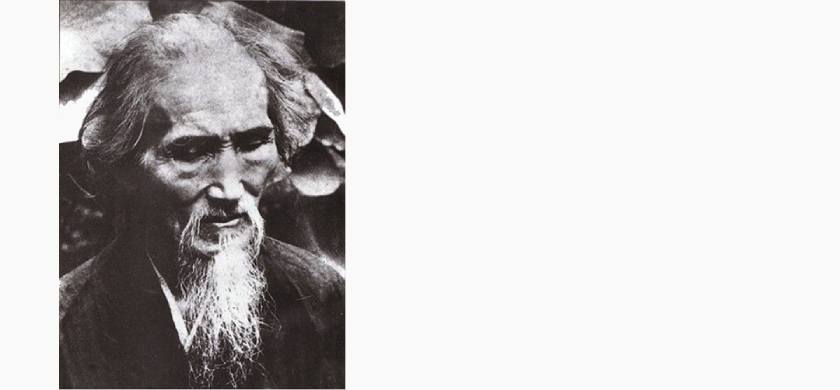

虛雲老和尚(1840-1959 )

簡 介

在二十世紀初興起一股佛教復興潮流,虛雲和尚無疑是佛教禪宗中貢獻、影響最大的大師。

清末民初以虛雲為首的一批禪師,說法講經、提倡淨土,雖是出家人,但是他們不同於傳統隱居山林、不問世事的出家人,反而積極在社會中弘法傳教、組織團體、興建寺廟、進行佛學教育、培育佛法人才,更投入了社會福利等慈善事業,舉凡賑災、造橋、鋪路,這群禪師都不缺席。這是當時佛教界的新風氣:禪宗大德積極投入入世的關懷。

虛雲和尚以官紳子弟出身,出家歲月達一個世紀之多,始終超凡艱苦。他隨身只有一隻拂塵、一把鏟子、一個背架、一襲衲衣,不求名利,更不貪圖享受,待人謙虛溫和,保持僧侶的苦行本色。特別是他那不畏艱難的刻苦精神,更是為人所稱道,樹立了偉大的高僧典範以及人格楷模。

出身異於常人

虛雲和尚出生於1840年,福建泉州人。家中為仕宦門第,父親蕭玉堂是位舉人。

相傳其父母年過四十,尚未有兒女,為了香火的延續而深深憂慮,因此他的母親到觀音寺發願,誠心祈禱能有後代。蕭夫人回府後,一個晚上睡夢中見到一位青袍長者騎著老虎翩然而至,自此之後蕭夫人竟有了身孕。在隔年蕭玉堂先生調任泉州之時,蕭夫人臨盆竟生下一團肉球。蕭夫人以為自己生下畸型怪胎,大感吃驚之下,不久就撒手人寰。後來有一個雲遊四海的行者至蕭家,剖開肉團,竟然出現了一個白白胖胖的嬰兒,全家上下都感到又驚又喜。

蕭老爺在虛雲很年輕的時候,就為他娶了兩個妻子。然而虛雲在偶然的機緣下,聽到僧侶誦經,從此便很喜歡研究佛教典籍與拜訪寺廟,僅十三歲就萌發了出家的念頭,平日在家也常對兩位妻子解說佛法。十九歲的時候,他下定 心,剃度出家,出家的時候原本帶了五百多銀元的盤纏,但是在短短的時間之內都拿來買齋菜供養貧苦大眾,絲毫沒有出身大戶人家的貪戀富貴。虛雲和尚的父親過世後,虛雲的繼母與兩位妻子也都相繼落髮為尼,他因而能就此放下牽掛,一心向佛。

虛雲和尚採行的修行方式,是居住在野外的山洞,平日以野菜溪水維生,除此之外他可說是身無長物,所有的財產就是一襲僧衣。如此清苦的生活,讓他內心有如明鏡,可以檢視自身性靈。在苦修略有基礎時,他就下山向各方有名的佛教大家學習,苦心鑽研,一晃眼就是二十年的修行歲月。

苦行千里以報父母之恩

虛雲出家二十幾年,因為憶念自己的父母恩如山高,便決心到五台山朝聖,以報答、感念父母的恩德。四十三歲的他三步一拜,由浙江普陀山一路向山西五台山拜去,這樣的苦行跪拜一共持續了三年才到達目的地,途中所遇到的艱難險阻自然是不在話下。

有一回虛雲和尚走到一處郊外,當時天色已非常昏暗,四處又無人煙,路邊有一個以茅草搭成的簡陋小棚子,於是便先進去歇息。但隔天早上虛雲醒來,發現地上已積了快一尺的雪,原來半夜天寒地凍,天空降下大雪,直到早上仍然還不止息。虛雲莫可奈何,眼見大雪紛飛無法趕路,只能打坐念佛,又因為沒有食物可以吃,虛雲漸漸體力難以負荷於是凍昏了過去。

此時突然出現一位乞丐,看到虛雲命在旦夕,便為他生火取暖,煮黃米粥讓他吃,在這位乞丐的幫助下,虛雲終於得以恢復體力。乞丐自稱文吉,得知他從浙江來,要到山西去朝山報父母之恩,內心深感佩服,於是指引了虛雲方向之後,兩人就分手了。

而後來在前往五台山的路上,虛雲和尚又因為飲食的不慎,造成腹瀉不止,無法趕路,然而此時文吉卻又出現,再次見到彼此,兩人都是大吃一驚。文吉為虛雲煮食,還為他伺候湯藥、換洗衣物。病癒之後,虛雲對文吉的兩次救命之恩感謝至極,而幾經交談之下,更發現原來兩人此時都要往同一方向前進。禁不起文吉的堅持,虛雲只得讓文吉替他背負行李。有文吉的幫忙,他不但得以化險為夷,現在更加快了上五台山的速度。到了五台山,文吉也不接受虛雲要以一半功德相送的提議,就瀟灑地離開了。

後來虛雲向五台山的居民打聽是否曾聽過有文吉這一人,皆是毫無所知。寺院裡有一個老僧人,聽了他的敘述之後,告訴他:「這樣的機遇,您一定是遇上了文殊菩薩的化身相助,因為有感你朝山的真誠,連菩薩都為你背負行囊!自此之後,虛雲誠感菩薩現身的故事也就漸漸傳了開來。

遊歷千山萬水

虛雲完成了朝山的心願,更在四十六到五十歲時行腳周遊各地

參謁各方的名山古剎,一路向北,共計朝謁北嶽恆山、陝西境內的西嶽華山、甘肅的崆峒山、長安慈恩寺大雁塔、終南山、四川七曲山、昭覺寺、文殊院、峨嵋山等等,他還西入西康,深入西藏拉薩,一朝布達拉宮、不丹、喜馬拉雅山、印度、錫蘭、緬甸、大理等地。

在這幾年間,虛雲行腳遠遊,步行約有幾萬里,途中或是走路,或是乘船,歷盡種種烈日、霜雪、風雨,可以說是千辛萬苦,但是虛雲都秉著修行人的堅忍撐了過來。在遊歷諸國的途中,他一方面弘法,一方面也效法、借鏡他人之長,思考如何精進佛法修為。

他曾經遊至一處,當地的一位老和尚,除了每天帶領講經坐禪以外,還要弟子每天搬石頭,用意是要弟子們了解吃得苦中苦,方為人上人的道理,以體驗艱苦來砥礪精神,這種方式深得虛雲的讚賞,因此也在這位師父身旁,學習了一些時日。虛雲親身實踐這套搬石修行法,後來他自己講學的時候,也效法這位師父,每天除了為弟子講經,帶領他們坐禪以外,更要他們一起搬大石頭,以體驗身體勞動,間接刺激心靈的成長。這種吃苦耐勞的修行觀,獲得很大的迴響,也吸引了越來越多人跟隨虛雲和尚修行。

爐火純青 大徹大悟

有一回,虛雲要到揚州高旻寺打禪七,一路沿著江邊步行。不料突然遇到江水暴漲,一個不小心便失足墜落水裡,他抱著一段浮木,載浮載沉了一整天,順著水流被沖到一個江邊的堤防旁,才被一個老漁翁救起。

熱心的老漁翁把他救起來後,便將他送回寺廟中,但是虛雲因為受到了內傷,鼻子、嘴巴都不時滲出血水來。寺中的僧侶們見狀大感著急,趕快請大夫來為虛雲看診,就這樣一連休養幾天,虛雲身體稍癒,馬上就不顧眾人的反對,逕自上高旻寺去打禪七。在打禪七的過程中,原本就沒有養好的身體,此時情況更加惡化,血流不止。眾人看在眼裡,都急得像熱鍋上的螞蟻,不知該如何是好。然而虛雲卻氣定神閒,絲毫不為所動,心如止水,將生死都拋諸腦後,只管晝夜打坐。經過了二十幾天,他的身體竟然恢復了往昔的精神,血水也不流了。虛雲此時內心一片澄明,身心皆進入了心無造作之禪定境界。

某天晚上,虛雲身旁的弟子進入禪房,為虛雲換開水,在倒水時不慎將熱水灑到虛雲手上,虛雲手上一燙,而他的弟子看到自己燙傷師父,一時緊張便失手把茶杯也跌在地上,鏘啷一聲,茶杯碎了一地!虛雲聽到茶杯破碎之聲,頓時大徹大悟,如夢初醒,至此進入了一個更高的境界,於是口中唸道:

杯子撲落地 響聲明瀝瀝

虚空粉碎也 狂心當下息

燙著手,打碎杯 家破人亡語難開

春到花香處處秀 山河大地是如來

臨危不亂

虛雲在江浙一帶居住十年之久,後來決心到終南山長住,隱居修行。在前往終南山的路上,他依舊是一人獨行,餐風露宿。有一個晚上,虛雲找了一個破廟,打算在那裡過夜養足精神,明日再繼續趕路。整個破廟空空蕩蕩的,佈滿蜘蛛網,角落放了一口腐朽的棺木,棺蓋反放在棺木上。虛雲將棺蓋稍微拂拭一下,就在上面歇息了下來。睡到半夜突然聽到棺木中發出撞擊的聲響,還傳出人的聲音大叫著:

「我要出來!讓我出來!」

虛雲吃了一驚,問道:「你是人還是鬼?」棺木內的聲音回答:「我是人!快讓我出來!」虛雲擔心是什麼強盜惡徒之類的,又問道:「你是什麼人?」

「我是個流落街頭要飯的乞丐!」

虛雲這時只得起身,拉開棺蓋,讓那名叫化子出來。只見棺材下鑽出一名形貌醜陋的遊民,難看至極,此時虛雲的吃驚更勝方才。叫化子一看到虛雲,頓時開口大罵:「你這個和尚搞什麼?壓在我頭上不讓我出來,看我給你點顏色瞧瞧!」說著便揮著拳頭作勢要打虛雲。

虛雲並不動怒,緩緩地笑著說道:「施主,我要是存心壓住你,你現在可以在這裡張牙舞爪嗎?」清清淡淡的一席話,就讓乞丐瞠目結舌,半天說不出話來。自覺理虧的乞丐,只好摸摸鼻子,出廟門上個廁所就回棺材裡繼續夢周公了。

當時是清末民初,國家局勢動盪之時,到處都是兵荒馬亂,義和團在山東各地都傳出作亂的消息。有一天,虛雲在趕路的途中,遇見一名外國士兵,那個士兵粗魯地將虛雲攔下,拿槍指著虛雲,問道:「你怕死嗎?虛雲態度凜然,鎮定地回答:「要生要死,都隨你。」這名外國士兵見虛雲臨危不亂,而且神色自若,內心深深佩服這個大和尚的修為,便恭敬地對虛雲說:「您可以離開了。」

令人嘖嘖稱奇的禪定功夫

克服一路上的紛擾與危機,虛雲最終平安到達終南山,自己耕種來供應日常飲食,安貧樂道地過著隱居山林的生活。終南山上人跡罕至,到了歲末之時,天空降下大雪,巍巍群峰都披上了一層白色的衣裳,逼人的寒氣彷彿要鑽進人的骨髓一般。然而居住在簡陋茅屋裡的虛雲,卻絲毫不感到痛苦,反而覺得身心輕快。

有一日,虛雲端坐火爐邊,正欲燒一鍋開水煮芋頭,坐著一會兒,氣定神閒,不知不覺竟入了禪定。此時正是新春將至的時節,數日之後,虛雲的好友復成和尚來向他拜年,看到虛雲的茅舍外頭都是野獸的足跡,看來有如沒有人居住一般,大感詫異,趕忙進入茅屋查看,這才發現虛雲正在端坐入定中。

於是復成和尚便輕敲一只小碗,讓虛雲出定醒來。虛雲緩緩張開雙眼,一看是原來是復成和尚,就問道:「你來找我有事嗎?」

復成回答:「我是來向你拜年的。」

虛雲微笑說道:「我們出家人哪有什麼過年啊!」

復成和尚又問:「你吃過飯了嗎?」

虛雲回答:「還沒,等水開才正要煮芋頭呢!來,自己種的,一起嚐嚐吧!」話說完,就伸手拿芋頭要放入鍋中,沒想到手竟然麻痺了,一時沒有力氣舉起來。復成和尚接過芋頭一看,上面竟長了一層黴菌,於是便轉頭問虛雲道:「你究竟入定多久了?」

虛雲屈指一算,才發現自己這一入定,竟已過了十八天了!復成和尚一面替虛雲按摩手腳,幫助其恢復血液循環,一面對虛雲恭賀道:「您竟有此境界,真是世間少有啊!」虛雲聞言,僅是淡淡答道:「這哪算是入定,不過是心中稍微平靜罷了。」

復成離開之後,虛雲入定十八天的消息,漸漸一傳十,十傳百地傳播開來,虛雲原本門可羅雀的小茅屋,一下子門庭若市,鄰近的道友都來探視,詢長問短。喜愛清靜的虛雲當然忍受不了,於是挑了個晚上,背了一個簡單的行囊,悄悄地告別了終南山。

一僧之力以退萬軍

虛雲七十二歲時,時值辛亥革命,國內烽煙四起,很多寺廟都遭到毀壞,僧人也被驅逐。當時他在雲南雞足山祝聖寺帶領信眾打禪七,而革命的風潮也延燒至雲南境內。帶領雲南軍隊的一名協統名叫李根源,是一個憎恨僧侶的軍人。他帶領軍隊上山驅逐和尚,拆毀寺廟,因為聽聞虛雲這個窮和尚很受地方的景仰,覺得他是個邪僧,便下令拘捕虛雲。山上的和尚們驚恐逃竄,眾人紛紛勸告虛雲儘早逃離。虛雲卻仍保持他一貫冷靜的態度,說:「各位如果恐懼害怕就先離開吧,老和尚我一點都不怕。」

消息傳來,李根源已兵臨城下,鄰近的一座寺廟已遭到拆毀,眼看下一個就輪到虛雲所在之祝聖寺了。虛雲見情況危急,便親自下山會見李根源。走到軍營大門,守衛不肯為虛雲通報,虛雲便逕自闖入要見李根源。虛雲這突如其來的舉動嚇壞了守門的士兵,不得已只教得讓虛雲進入。

虛雲見到李根源,當即陳述自己的來意,希望他不要毀壞佛寺。李協統聽了是勃然大怒,大聲說道:「佛教對人有何益處!」虛雲態度誠懇地說:「佛教化人心,使人向善,去除惡念。政治用來管理人民,佛教用來教化人民,兩者相輔相成。佛教的教化淨化人心,人人心地端正,天下就太平。」

李根源的怒氣稍退,又問:「佛教專造這些宗教泥塑與木雕,豈不是浪費金錢與人力嗎?」

虛雲回答:「這些塑像與雕刻,都是用來讓人對佛法有所依藉,見形象而起敬畏之心。宗族祠堂、中外各國的領導者銅像,都是一樣的效果,見到表象,而引人想起內在精神。」

李協統見虛雲娓娓道來,有條有理,臉上略現佩服之情,於是叫左右隨從準備茶點,並請虛雲上座。李協統又問:「佛教既然教人向善,為什麼今日許多和尚卻是胡作非為,作惡多端?」

虛雲不慌不忙答道:「和尚就跟普通人一般,也有好壞之分,不能因為少部分的不肖份子,而以偏概全。好比不能因為一兩個讀書人做壞事,而說孔子的不是。今天李先生帶兵軍紀嚴明,但能保證每一個軍員都像李先生一樣聰明正直嗎?」

這一席話說來頭頭是道,讓李根源心服口服,頻頻點頭稱是。他心中知道眼前這位大和尚不同凡響,便起身向他致敬,並留虛雲下來用晚齋。到了晚上,兩人更秉燭深談,從因果說到業報,再由業報說到世界相續,又由世界相續說到眾生因緣,由淺入深,越聊越投機,越聊道理越透徹。李根源深入了解了佛法,不禁搖頭嘆息不已:「佛法如此廣博精深,但是我卻已經毀壞佛寺且殺害僧侶,我的罪業如此深重,怎麼辦呢?」

虛雲安慰他道:「因為亂世的緣故,先生您會這樣做,也不完全是您的過錯,希望李先生自此以後,永遠保護佛法。」隔日,李根源跟隨虛雲前往祝聖寺寄宿,茹素念佛。有一天,山中突然顯露出金色的光芒,從山頂至山麓,草木皆被染為金色。目睹此景,李根源心中大為感動,於是向虛雲行弟子禮,恭請虛雲為雞足山總住持,之後帶兵撤退。若不是虛雲的沉穩與挺身而出,恐怕便無法讓李協統轉念向善,讓眾多的廟宇、僧侶免於難。

百年修為落葉歸根

1959年,虛雲老和尚一百二十歲。他自己含辛茹苦,修行數十年,弟子更是桃李滿天下。

海內外的弟子在虛雲生日這一天,打算為虛雲盛大地慶生,但卻被生性平淡的虛雲一口回絕了。此時他心裡掛念的是哪裡的建設尚未完成,又哪裡需要他去視察籌辦。由於他年事已高,身體本來就較為虛弱,加上有慢性消化不良的病症,早晚只能吃一小碗稀飯果腹,因此他的健康可以說每況愈下。

是年八月,老和尚開始謝絕一切訪客;時序進入十月,他的病況也加重了不少,此時他呼吸常會喘息不已,咳嗽不間斷,有時會進入昏迷的狀態。大家看到虛雲老和尚的狀況如此不樂觀,紛紛來向他問安。想不到老和尚卻說:「大家不要擔心我啊,快回到大殿上去念佛吧!」

過了不久時日,虛雲安詳地圓寂於雲居山真如寺。他臨終前仍不忘眾生疾苦以及佛法的傳承與教育,諄諄告誡弟子:「應以法為重,努力精進,勤修戒定慧,息滅貪癡。」

虛雲和尚出身大富大貴,但最終歸於清淨平淡,為後世樹立了垂範千秋的高僧典範、人格楷模。他超脫不俗、堅忍不拔、清苦淡泊、無私無畏,一世紀的出家生涯,充滿了無數傳奇故事,後人甚至為虛雲理出「十難四十八奇」,可見其閱歷之豐富。

他生逢亂世,普天下都處於水深火熱之中,佛教也進入多災多難的時期,而他始終保持自己一貫的苦行堅忍,為佛教事業奔走,足跡遍及海內外,弟子超過百萬人,難能可貴的是,他從不因自己的成就與地位而自滿,反而低調且謙虛待人,讓人不禁佩服他修持之深。說法、修道、著述、辦學,虛雲的劍及履及與苦心經營,讓中國的佛教得以在大時 他的紛亂中保持命脈,也讓傳統佛教融入、適應近代的環境與氛圍。

虛雲老和尚法語錄

◎ 人之一生,所作所為,實同蜂之釀蜜,蠶之作繭。吾人自一念之動,投入胞胎,既生以後,漸知分別人我,起貪瞋癡念。成年以後,漸與社會接觸,凡所圖謀,大都為一己謀利樂,為眷屬積資財。終日孳孳,一生忙碌,到了結果,一息不來,卻與自己絲毫無關,與蜂之釀蜜何殊?而一生所作所為,造了許多業障,其所結之惡果,則揮之不去,又與蠶之自縛何異?

◎ 檢點身心,以身為苦本,心為罪源。若不及今力自修持,更待何時?一失人身,萬劫不復。放下妄想,心本如如,不從外得。能精勤修持,何患生死不了?

◎ 我們是在人道,應大發菩提心,救渡眾生,代眾生受苦,願去苦超升。人人如此,人間自然無苦。有人問我神通變化,世界何時太平?國運好不好?其實我是凡夫,一無所知。……各人不必問國家能否平靜,只問自己心地,無論朝暮,不分官民男女,如何實行孝悌忠信,克己互勵,不昧良心,忠於國家,教養兒女,和順夫妻,禮睦鄉黨,與朋友交而有信。人人如此,世間自然太平;否則知過不改,苦楚必在後頭。

◎ 欲世界安寧,民眾和樂,必須各淨其心。貪瞋癡猶若人之心病,欲使去除此心病,必須良醫開示妙藥。佛即一切眾生心病的良醫,一切佛法是妙藥之單方。眾生心病有多種,故治心病之法門亦多。

◎ 不離本宗,專心信賴,只能選擇何法門與本人最相應,即以此一法為正。餘法為副,專門修學。行住坐臥,不離本宗,如念佛則隨時隨地不忘念佛。

◎ 有如演戲,人生若夢。自信自身本來是佛故,一切煩惱,一切相,一切障,皆是顛倒妄想。故修行者,切不可執著,應當放下,所謂萬法皆空,一無所得。

◎返妄歸真,自利利他。故在家者被俗情迷,出家者亦有法友法眷之迷,皆未得真覺。如能脫離一切迷惑,返妄歸真,方可成佛。

◎ 參禪的目的,在明心見性,就是要去掉自心的污染,實見自性的面目。污染就是妄想執著,自性就是如來智慧德相。如來智慧德相,為諸佛眾生所同具,無二無別,若離了妄想執著,就證得自己的如來智慧德相。

◎ 想用功辦道,先要一個堅固信心,信為道源功德母。無論做什麼事沒有信心,是做不好的。我們要了生脫死,尤其要一個堅固信心。佛說大地眾生皆有如來智慧德相,只因妄想執著,不能證得,又說了種種法門,來對治眾生的心病。

◎ 心即是佛,佛即是覺。此一覺性,生佛平等,無有差別。空寂而了無一物,不受一法,無可修證。靈明而具足萬德,妙用恆沙,不假修證。

◎ 大丈夫,直截了當,深知古往今來,事事物物,都是夢幻泡影,無有自性。人法頓空,萬緣俱息,一念萬年,直至無生。旁人看他穿衣吃飯,行住坐臥,一如常人;殊不知他安坐自己清淨太平家裡,享受無盡藏寶,無心無為,自由自在,動靜如如。冷暖只他自己知道,不惟三界六道的人天神鬼窺他不破,就是諸佛菩薩也奈他不何。

◎ 修行須放下一切方能入道,否則徒勞無益。要知眾生本妙明心,原與諸佛無異,只因無始以來為妄想塵勞百般纏繞,不能顯現,所以沉淪苦海,流浪生死,不能出離。

◎ 古人曰:修行容易,習氣難,習氣不除總是閑。吾人修行,究竟所為何事?原不過出離生死。但習氣是吾人羈絆,若習氣毛病未除得盡,生死必然難逃,即如圓澤禪師那樣用功,仍不免落入胞胎。今人習氣毛病,毫不打算掃除,那裡有了生脫死之分呢?