在生活中,一些經常遇到的事情,往往會在我們心中留下比較深刻的印象。它們累積久了,就會形成一股有力量的念頭,變成我們的想、觀念和習氣。當我們要做出判斷或反應的時候,這一較有力量的念頭生起來,我們就會朝它走去。也就是說,我們所造的業會形成一股業力,牽引我們往共同業力的方向去。跟我們在一起的人,大致上都會有共同的習慣。我們喜歡去的地方,也一定有一種共業吸引我們。這些業是我們去造作的,在生死流轉中,它們會形成一個主要的作用。

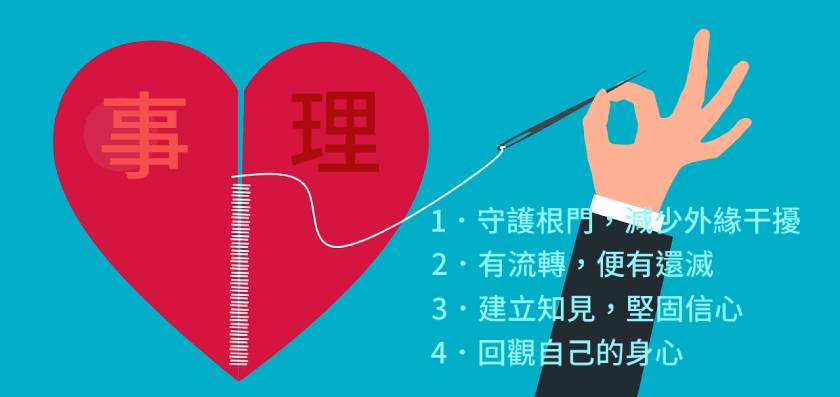

守護根門,減少外緣干擾

從這些業的運轉、妄念的流動中,我們要設法把它們看清楚,看看是雜染的成分多?或是善念的成分多?通常雜染的成分會比較多。所謂「觀心不淨」,我們可以從妄 念中觀察到自己的心是不淨的。這種不淨的作用,會干擾身心,令我們感受到種種的不安與煩惱,使我們覺得心很苦,即所謂「觀受是苦」。

觀受不只是外在五根的感受而已,其實人的意識也有受,而且比外在的感受還要深。

外在的感受有時還可以用一些樂受來滿足它,但是内在的感受就比較深細了。我們心裡的感受有喜有憂,內在的樂名為喜、苦則名為憂。若我們細心地去觀照內心的苦,會發覺心裡有太多的憂慮。

我們常常不安於未來、不安於現在,擔憂將來不知會發生什麼事?又顧慮現在的日子該怎麼過?對過去種種好的,我們會懷念;對過去種種不好的,我們也會懊惱。所有的憂、悲、苦、惱,夾雜在心裡變成了苦。因此我們在觀心時,即可觀到苦,觀到不淨、雜染的成分。

如果我們只是把心收攝到方法上而沒有起觀照,從某種程度來說,這只是偏重於專注的作用而已。這時候,我們的定力還不穩定,仍必須設法用方法來攝住自己的心,讓它不隨妄念轉,這是守護根門的一種方法。因為有些妄念會誘惑我們,外緣、五欲也很容易把我們的欲望引發出來,我們要守護根門,盡量把心安放在方法上,不讓它接觸或減少接觸外緣的干擾。

當專注的力量比較穩定了,覺照的作用才可以慢慢地轉向於觀察妄念。修止時,專注和覺照的作用是一起運作的,一方面我們要守住方法,一方面又要覺察自己正在用功。我們要不斷地提高警覺,覺察自己的方法正在運作,提醒自己正在用功,使專注的作用不分散。如果專注的作用不夠,覺照的作用就必須幫助專注的作用,提醒我們專注在方法上,並把念頭拉回到方法上。

當定力與專注力愈來愈強時,覺照的作用就會和專注的作用結合起來。這時專注力穩定了,不會被其他的妄念干擾或拉走,覺照的作用就可以慢慢地轉向觀察妄念,我們即可把妄念看清楚。在這之前,因為我們的專注力量不夠,當觀察妄念時,心很容易就隨著妄念轉。如果我們只是覺察妄念而不能穩住覺察或能觀的作用,心便很容易被妄念拉走。所以我們要加強專注的作用,盡量使念頭守住方法。當專注的作用加強了,覺察的作用自然就會增強。

平時我們也有覺察的作用,會覺察自己的動作。但是在覺察的同時,我們會隨著動作或念頭轉,因為我們還不能攝心,不能守在一境上。比如拜佛時,我們可以覺察到動作一直在重複,但是若專注力不夠,可能只是覺察到某個階段的動作,其他時候還是被念頭或外緣拉走。

倘若我們在打坐之後起身拜佛,還能保持著心攝在一境上的專注作用,就能覺察到心一直跟隨著身體的動作;在一切動態中,覺察的作用也一直都會很強。平常我們都是動態多、靜態少,心的作用多數隨著平時的習慣,在動態中覺察自己的動作。我們很少把心安住在固定的狀態上,讓心不散亂。因此,在修學止觀時,在某個過程中,很強調專注的作用,讓心安止在一境上。

其實覺照的作用,與作意的作用是息息相關的。在日常生活中,當我們的前五根去攀外緣,根與境相觸時,作意的作用會引動而產生觸,了別的作用就會生起來。根、境、識和合,名為觸。作意的作用會一直保持著,我們會有覺察的作用,但是它不能守在一個境上,而會隨著念頭轉,習慣性地一直在流動。一些修行方法可以幫助我們覺察流動的過程,覺察自己的動作、念頭,但這只是一種覺照的作用,還不屬於觀想。我們往往都是在動作發生了之後才覺察到,因為它們非常快速。

有流轉,便有還滅

在覺察的時候,我們好像每一個動作都可以注意到,但其實我們的心還是常常不夠專注,

並不完全跟隨這些動作在一起。倘若我們的心真正專注,覺照的作用是非常敏銳的。我們會感覺自己的動作與覺照愈來愈相應,好像是完全一致的,這表示自己的定力比較強了,或住在某種程度的定境了。

專注的作用能夠很細地專注於動作,同時讓人覺察到動作。當我們修行的工夫比較好的時候,就會漸漸地發覺到這種情況,感覺也會愈來愈敏銳。比如打坐時,引磬一響,會覺得引磬聲好像特別響亮,這是因為專注在一個方法上。所以當根與境相觸時,人的覺察作用非常快速,境一觸到根,根的反應是敏銳的。

實際上覺察的作用原本就是這麼快速、敏銳的,只是我們平時某一種根或心的作用,被其他因緣拉走了。比如你看一樣東西時,當有個聲音傳來,因為注意力轉移,覺察的作用就不會那麼快速、敏銳了。但是,如果你的心守得很好、非常專注,那麼根的作用就會很敏銳。甚至有時候,你會發覺聲音不是直接傳到耳根,而是先觸到你的身體,然後才傳到耳根。因為聲音是一種波,聲波在空氣中飄拂,當你很專注的時候,耳根與身根非常敏銳,輕輕振動一下,你就可以感覺到。在這麼微細的過程中,耳根屬內耳,與聲波的距離會稍微遠一點,所以有人會感覺到聲波先振到身體,然後才聽到引磬聲。一個在外面、一個在裡面,還有先後的過程,兩個剎那之間非常微小。平時不容易覺察到這種過程,只有在很專注的狀況下,覺照的作用與專注的作用結合了,兩者達到相輔相成的作用時,人才會很敏銳。

我們在覺察一個境的時候,不只是某一個根的作用而已,其他根的作用也還是在運作的。比如在拜佛時,並不是用眼睛來覺察,而是用觸覺;經行時也一樣,要把注意力放在腳底下。同樣是觸覺,比起眼根和耳根的觸覺,身根的觸覺作用比較小。眼根與耳根接觸色塵、聲塵的作用最大,尤其是眼根的作用最多、最廣泛。因此,我們在拜佛或經行時,很容易被外緣拉走。

如果心很專注,就可以跟隨著每一個動作,覺察到每一個剎那的動作。平常我們拜佛都是覺察到比較大的動作,一些比較細微的動作是覺察不到的。因此,我們覺察的作用平時還是有的,只是因為專注的作用不夠,覺察的作用就不強。

另外,作意與覺察的作用在前五識裡會有,但是定的作用只在意識裡才有。我們平時用功,有些方法只是幫助自己覺照而已。因為我們一般的習慣都是動態比較多,感官容易接觸外在的境。假如覺照作用一直是在動態中、是前五識的作用而已,就沒辦法產生定。我們一定要把覺照的作用轉成內在的意識作用,才能夠有定,因為定不可能和前五識相應。前五識的作用,是不緣過去、現在、未來的。而前五根在緣境時,是剎那剎那生滅的,這不可能有定。定是心止於一境,意識是緣過去、現在、未來,才能把專注的作用連貫起來,在相對的一段時間裡,保持在那個念上,或定在那個境上。

當我們能夠達到專注一境時,其他的作用,包括覺照的作用一定很強。覺照的作用會不斷地提醒我們把專注力收攝回來,加強我們的念力;當念的力量加強了,才能轉成定。「念」即是把我們的心保持在那個境上,憶念著那個境,這樣持續下來,便能得定。然而也只有人才有這種作用,因為人有憶念勝,其他有情是沒有這種作用的。

當我們把心攝得較穩,覺照的作用即可依專注的作用去觀察許許多多的妄念。我們可以看到心是不淨的,有著許多雜染的念頭。我們也可以看到心是和憂慮、煩惱相應的,心的作用都是處在苦的狀態中。我們再深細地往内看,會發覺心有很多微細的不安,即使表面上看起來好像沒有什麼問題。

有時候我們打坐坐得不錯,但總是感覺心裡好像有所擔憂,不知道自己到底在擔憂什麼?除非更深細地觀察下去,才能漸漸理出這種擔憂、不安的情況是怎樣產生的?這就是一種覺照的作用。從覺照中,可以看到念頭在流轉時所產生的業與報;從業報裡,可以看到心識連貫過去、現在與未來;從妄念中,就可以看到善惡業報流轉的真實性,了解到為什麼人會流轉;繼續分析下去,便知道有流轉就有還滅——凡夫會流轉,聖人會還滅;要還滅,就要走聖人的道路。因此,我們可以從妄念中去推理四種基本的正見:有善、有惡,有業、有報,有過去、有未來,有凡夫、有聖人。

建立知見,堅固信心

當你建立了基本的正見之後,就會明白為什麼要修行?

在工夫用不上時,也就不會感到目標很渺茫。因為你見到在流轉中,真的是苦的、不淨的,為了不讓這種流轉的作用繼續下去,需要趣向還滅,走向聖人的道路。你要皈依真諦法,實踐中道法,才能證道。當你回到現實生活中繼續細心地覺照,就可以看到自己生命的流轉。你會想:「這樣一直輪迴下去,要到什麼時候呢?」這時你便知道修行的終極目標,就是要解脫。

人的精神是一種能量,它有正面與負面的能量。心識的作用依附在色身,不斷地運作、流轉。當色身滅去時,只是物質的能量滅去,精神的能量並不會也滅去。它的流轉作用會延續下去,繼續輪迴。從你現在的過去、現在的未來,就可以看到輪迴。所以修行的終極目標,就是要讓你的心能從輪迴中解脫,或在輪迴的圈子裡不受干擾。

閱讀佛書,研究或學習佛法,可以讓人明白一些理,建立知見。佛法中說,正見善惡、正見業報、正見過去未來、正見凡聖,但是人們常以為這些理都是外在、客觀存在的。當我們開始修行,覺照到妄念的運作時,就可以從妄念中印證到這些理,並從觀察中更深一層地明白到這些理所要表達的意思。

平時這些理好像只是一種外在的現象,善惡只是一種外在的善惡,業報只是當人造了業要受到的果報。可是當你能覺照心的作用時,就可以直接從內心的妄念裡看出善惡、業報、過去、未來,種種流轉的現象。它們明明顯顯地在心裡流動,這時你會明白生命為什麼一直在輪迴?從觀察中,你知道有善惡法的造作,就一定有業報。業報一定是在流轉之中,而且會延續下去。由善惡法造作所形成的業報,有些即刻在你的意識裡顯現出來。你要讓這種流轉的作用滅去,就要回到修行,朝向還滅的趣向。

我們在用功的時候,需要以理做為基本的依據。有了佛法的知見,就可以用理來印證自己所觀的境界。用理來明白妄念的運作,明白整個流轉的運作方式確實如理所說。我們也可以事來印證理,從所觀察到的現象,再回來印證所知道的理。這樣理事互相印證,我們對理的掌握就會非常準確,知見也會很穩固。那已經不是別人告訴我們的東西,而是自己從修行中直接清楚地看到、覺察到、印證到。

佛法常說觀身不淨,觀受是苦。平時你觀來觀去都感覺是外在的東西,當你觀察自己的心時,才知道心真的是雜染不淨,有著許許多多的煩惱。因為這些煩惱的運作,而有業根的作用,有了苦。當你觀心是苦時,才知道苦是從惑、業而來,而果報就是苦。苦了以後,又產生新的迷惑,再造業,又形成苦,所以繼續流轉。你看到流轉真的是苦,所以要還滅,還滅就是要將這些苦滅掉。這時你修行的方向會更明確,對佛法的信心也會更堅固。

有時候你對某些理只是隱隱約約地知道,有些部分還沒辦法想通。這有時是因為文字上的障礙,有時卻是因為你的思惟不夠細。當你的心很專注、安住在比較細的狀態時,就可以去觀想、去剖析、去深思。你會發覺很多在生活中或學佛過程中很難體會、理解的佛理,比如緣起、空、無我,它慢慢地通了。

我們要觀比較深細、甚深的道理時,一定要借助定的作用。如果心不能安止在一境,或不能保持在一個穩定的狀態,它的力量與作用就不夠。當我們要提起正念做觀想時,心常常在過程中,被意識作用拉開而不能深入。

一些觀想的方法,是你基本上須先具備佛法的正見,但這些正見還是屬於理,你要用所觀的妄念,也就是事來印證這個理。或者你知道了這個理,要用它來印證事、理,釐出一個頭緒,告訴自己妄念是這樣運作的。不過,這些部分的觀想還不是最深細的,仍屬於事相和理性之間的一種互相印證。這些理所講的,還是屬於生活中所呈現的各種現象。但是事理互相印證了之後,可以幫助你對正見有一種比較深刻的把握,在修學佛法時,你的信心會比較堅固。

然而觀察了心不淨、心是苦,還不能解脫。觀身不淨、觀受是苦,只是幫助你「遠離」,你要再進一步做真正的觀想。佛法的觀想是觀一切法,包括了觀念頭的本性。本性是什麼呢?本性就是無我。有時候你想要直接了解無我,你透不進去,必須通過觀心無常。無常能幫助你把整個身心的運作,包括一切現象,剖析得清清楚楚。明白了無我,證入了無我,就是涅槃寂靜。

回觀自己的身心

從流轉到還滅,要先了解流轉,才能夠進一步知道還滅的必須性。

人們常常沒有覺察到流轉,以為一修行就要還滅了。如果不了解流轉,是沒辦法達到還滅的。因此,一定要很深細地了解世間的因果,也就是苦和集的因果。

從流轉門趣向還滅門,是從凡夫趣向聖人的道路。這牽涉世間與出世間的因果,以及十二緣起的流轉。從善惡、業報、過去、現在、未來的連貫,就可以看到十二緣起,看到苦和集的運作過程。若要進一步觀還滅,就要觀十二緣起的還滅,或滅諦與道諦的境界。

其實如果要深細地分析善惡、業報,過去、現在、未來連貫的情況,就要把自己的身心 ── 這個生命個體的結構和流轉作用看清楚。我們沒辦法為他人解脫,但自己的身心是可以解脫的。所以如果要趣向解脫,就要回觀自己的身心。我們所學的種種佛法知見,都是要幫助自己看到身心種種流轉的現象。妄念顯現的其實就是我們的生活,它反映了我們的身心。妄念的形成包括了外境,也包括了我們生理的作用、前五根的作用,還有意識的作用,這些都是以身心來運作。

修行,就是這個身心在修行。如果你能夠很完整地看清楚生命個體的結構和流轉作用,你修道的意願就會很自然地生起來;你看得愈透徹,你的信念就愈強。你愈能夠看見自己流轉的作用,就愈知道自己必須要還滅,將這些流轉的因緣慢慢地減輕,最後滅掉。

流轉的因緣是什麼呢?從我們每天的妄念中就可以看到。我們每天過的生活、做出的反應,以及我們整個身心所運作的情況,都是在流轉之中。所以如果我們覺得修道非常重要,信念就要非常堅定,我們的終極目標一定是解脫,這就需要具備完整的知見。但我們常常只是知道局部的知見,還不能將它們結合、貫通起來。我們不了解身心的狀況,不了解身心流轉的運作與身心的結構,這些可以從世間的因果裡看到。我們從修行之中也可以直接看到,比如觀照與觀想,能幫助我們更完整地掌握一切的知見。當知見建立之後,我們就知道應該選擇什麼道路了。

有時候我們雖然明白一些理,但是還不能很親切感覺到這些理對自己是那麼地重要。很多人學佛之後,佛書讀了不少,理論也可以講得很不錯,但是這個理論對他們而言就是沒有一種親切的感覺,理論還是理論,身心還是身心。因此,我們必須從自己的身心去印證這個理論的正確性。在觀照的時候,我們的身心或妄念所呈現的一切,就是理所要告訴我們的一切。它與世間流轉的現象完全符合,我們的身心就是這樣流轉的。所以這個理不是外在的,也不是客觀存在的。當我們真正觀到身心是苦的、不淨的,就可以確認這個身心是屬於世間流轉的,而且不是外在的,也不是別人的。我們常說輪迴,以為是別人在輪迴,自己沒有輪迴,實際上我們整個身心都在輪迴。若我們確定看到輪迴,就可以更進一步地確定輪迴是可以還滅的,也就會生起一種信願。

然而這種信願是怎樣建立的呢?我們可以從輪迴的過程或佛法的理論中,去分析世間的流轉,明白流轉是苦而要滅掉這個苦是可能的。要滅苦,還得由這個身心來做。身心要滅苦,就要依據還滅的理,即出世間的滅道;滅是解脫,道是修道。我們要修道,就要依據出世間的理,依無常、無我、空的道理來修。從緣起的流轉之中,見到緣起的本性。緣起即是各種現象顯現的理則,從現象裡我們看到了它的本性,這就是法性,也就是真諦法。

真諦法的中心是無我。有時候我們不能直接了解無我,必須通過無常,才能把整個身心的運作與一切現象看清楚。明白了無我之後,若能證入無我,即是涅槃寂靜,這就是真諦法。依真諦法起修的法是中道法,實踐中道法才能趣向解脫。我們生活中的正語、正業、正命,就是依真諦法起修。平時我們依無常、無我的正知正見,來達到正 語、正業、正命的作用,然後依正思做為正念而得正定。證到正定時,就證入涅槃,證到正思所建立的終極目標,整個出世間的修道就是這樣建立起來的。我們要明確地依真諦法起修,就要從現實的生活中去觀察和覺照。

總的來說,如果我們不能從自己的身心去看到流轉的苦與不淨,就不能從流轉之中建立起還滅的信念;不能從身心的結構去明白緣起,就不容易從緣起之中見到緣起的本性。如果我們不能依本性來修,便會繼續流轉、繼續輪迴。

善惡、業報,過去、現在、未來的流轉,是屬於凡夫層面。我們要轉入還滅,就要依還滅法或出世間法的方式來修。而修行,是我們的身心在修行,是這個生命個體在修行。明白了這個理之後,這個理和我們身心的運作就會很親切,它就不是外在的理;我們所修的也就不是外在的佛法,而是依身心運作的法則在修。這個法則不是外在的,這個本性也不是外在的。我們身心的結構就是依這樣的本性、這樣的法則而運作的。有流轉的因緣,自然也就有還滅的因緣。這樣修行才能夠連貫起來,也才會完整。因此,我們在觀照妄念時,就是要從妄念之中把這些情況看清楚;看清楚之能夠確定修行路該怎麼走了。