一一諸佛,又放百千光明,普爲十方說微妙法。如是諸佛,各各安立無量衆生於佛正道。

蓮華六色者:喻六波羅蜜。又青者喻春,能生長萬物,屬法身德(東)。白者喻秋,月朗晴空,屬般若德(西)。玄者喻夏,萬物茂盛,屬解脫德(南)。黄者喻冬 ,收藏萬物,屬如來藏心(北)。朱喻上方,紫喻下方,六方即含十方,是法界量三德是法界性。此性量不出一心,悟此如來藏心,法爾有六色蓮華,華中放光,光中現佛,廣作佛事,普度眾生。

安立無量眾生於佛正道者,攝受衆生生安樂國也。西方淨土,乃九法界眾生之歸宿,但這歸宿,有如普賢菩薩所說:無限時空修菩薩道的行程就是歸宿。所以印光大師說:「捨淨土法門,九界衆生,上不能圓成佛道。離淨土法門,十方諸佛,下不能普度眾生。」如《往生論》云:「如來微妙聲,梵響聞十方,同地水火風,虛空無分别。安樂國清淨,常轉無垢輪,化佛菩薩日,如須彌住持。無垢莊嚴光,一念及一時,普照諸佛會,利益諸群生。」

本節所說,是彌陀本願第十二、廿七願功德所成就。佛身普現,隨方接引,又為後文三輩往生作緣起,以明上求是為下化,互為因果,相依相成,法爾如是。

如上十四節,所述種種莊嚴,種種佛事,無所從來,亦無所去,如水中月,如鏡中像。皆以壽佛本願力故,悲智神通功德力故,隨眾生心而出現。所謂心淨國土淨,心淨衆生淨,自性本來具足。當知一切眾生所有神力,本與壽佛無二無別,特無大願大行發起勝因,不覺不知,不能顯現。若能一念回光,復本心源,方知家業具在。苟能三心圓發,一意西馳,淨業成就,捨此報身,得生淨土。如入寶山,取之無盡。如遊香國,觸處蒙熏。要須親到方休,慎勿説食數寶也。又須知:極樂種種珍寶莊嚴,乃壽佛與往生者,善業所感,因果必然,法爾而有,非莊生寓言,止啼黄葉。且以出世善根所生,大慈悲心所發,勝妙無漏六塵為性,故令受用者,心無貪著,情無所繫。極樂世界成就種種功德莊嚴,測有十種因緣:

(一)一大事故:令眾生離苦得樂,了生脱死,速成佛果。

(二)酬本願故:種種莊嚴,皆由彌陀本願功德所成就。

(二)顯果德故:依正種種莊嚴,皆是常樂我淨,全顯大涅槃果德。

(四)順眾生故:一切衆生未能頓斷根塵識心,順此土衆生的根欲,故先以欲鈎牽,後令入佛智。

(五)淨緣起故:諸法緣起,而分染淨。極樂莊嚴,乃淨心緣起,淨業因果。

(六)妙法身故:微妙淨法身,具相卅二,無量依莊嚴,法爾如是,不同素法身。

(七)令欣厭故:衆生不知三界無安,猶如火宅,今示淨土莊嚴安樂,令起欣厭。厭此便思出離,欣彼即可解脱,如法華三車喻。

(八)導二乘故:二乘人只得素法身,今示妙法身依正莊嚴,引導回小入大,如法華窮子喻。

(九)示性具故:真如法性,法爾具足恒沙功德莊嚴妙事,若能發大願修大行,則稱性顯發。

(十)同性量故:法性竪窮横徧,壽佛及一切莊嚴亦爾,隨衆生心,應所知量,當處出現周徧法界。

嚴莊德功是如就成界世樂極

凡夫:

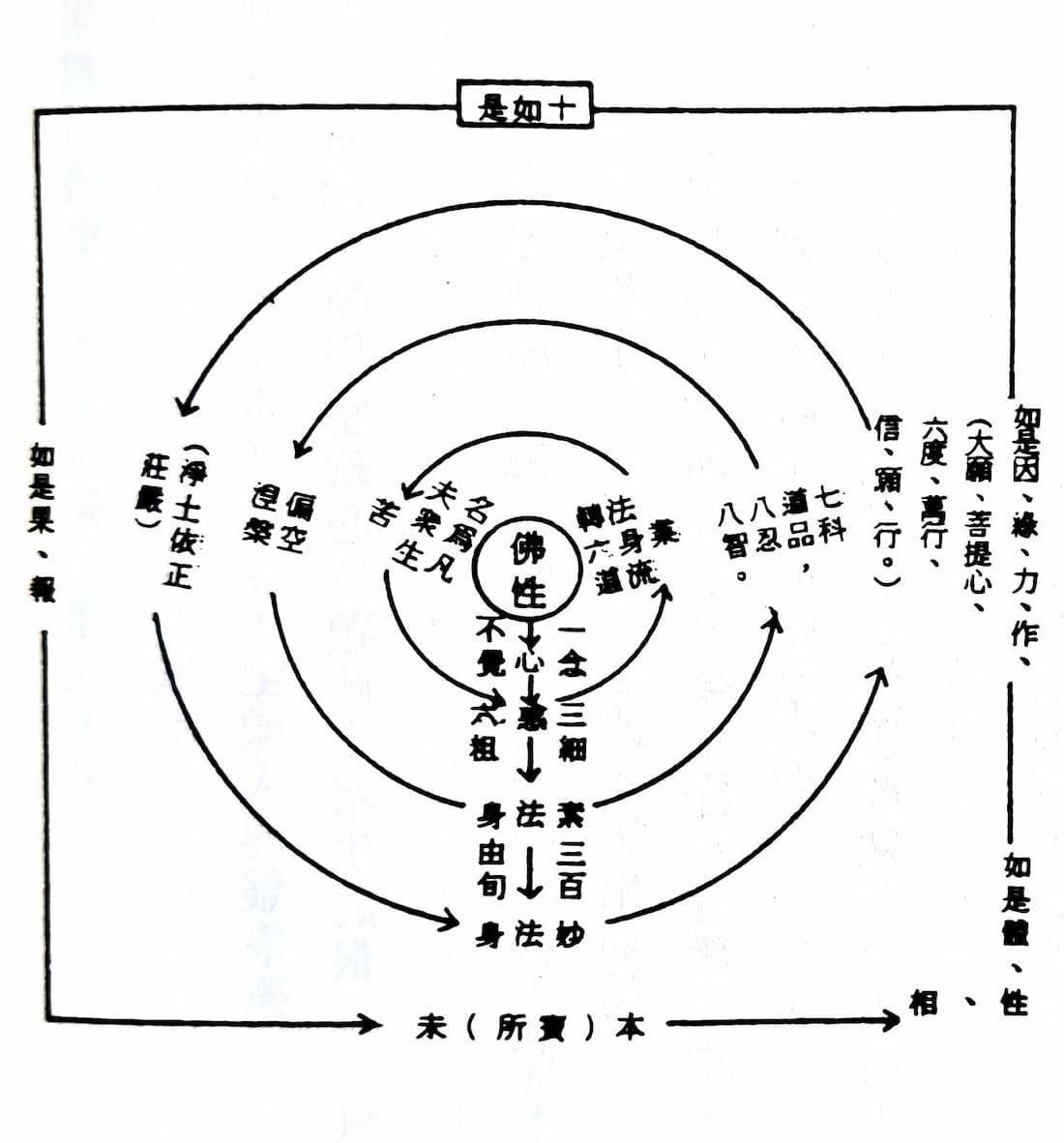

如是體:五蘊身。

如是性:妄想心。

如是相:攀緣愛取

二乘:

素法身。

出離心。

觀空證滅。

佛菩薩:

妙法身。

無上菩提心。

悲智雙運。

微妙淨法身,具相三十二,

以八十種好,用莊嚴法身。

如上圖,十如是,互為因果緣起,究竟成就,故曰成就如是功德莊嚴。依他起,故非常。熏習有,故非斷。如華嚴説:「因該果海,果徹因源」。涅槃說:「因因果果,果果因因」。達摩祖師説:「淨智妙圓,體自空寂,如是功德,不可世求」。古德云:「百千法門,不離方寸;恒沙功德,盡在心源」。吾人當從此體會。本經所明法藏發願修行,所成極樂依正莊嚴,乃大乘精神的特徵,大乘佛教的特色,與華嚴同一意趣,一切莊嚴,皆是稱性無量無漏清淨功德所成。不像聲聞教中,只有無常、苦空、無我、寂靜、涅槃、解脫,而無嚴土、熟生、喜樂。經中的叙述,要把它當成一種藝術的寫真:依與正,色與心,自與他,地與空,横與竪,根與塵,假與真,性與相,因與果,智慧與德行,彌陀與聖衆,都表達了和諧、圓滿、平等、不二、清淨、莊嚴、尊貴、無礙、超勝、相依相成,相即相入。它用珍寶、華麗、雄偉、高廣、微妙、自在、襯托出一幅絕無僅有的世界公園圖,讓一切衆生欣願往生,這不是凡夫二乘,權教菩薩所能想像的。由此可知:淨土法門(本經),乃是徹始徹終的大乘菩薩道。充分表現了—— 人性的光輝、燦爛、昇華、圓滿。人生的真、善、美與常樂我淨。此領悟,才能如實了解本經的深意,才不辜負釋尊、彌陀的一片婆心。這豈是那些淺見者,視為愚夫愚婦所修的法門,視為一般世人送死的玩意呢?

以上就法藏上求佛道之勝緣、勝行、勝果簡略講完,歸納來説:即是滅、道二諦。下卷所說三毒十惡等,即是苦、集二諦。本經先示佛的境界,即是彌陀的修因證果,令見聞者,慕滅修道。後說衆生的境界,令眾生知苦斷集。可說是總攝世出世間二重因果,也包含了四諦法門,阿含大旨。有些佛弟子,重阿含輕淨土,是應該嗎?我們應有:「高山仰止,景行行止,雖未能至,心嚮往之。」的感想!有如《往生論》云:「世尊我一心,歸命盡十方,無礙光如來,願生安樂國。我作論說偈,願見彌陀佛,普共諸眾生,往生安樂國。」又説:「若善男子、善女人,修五念門成就者,畢竟得生安樂國土,見阿彌陀佛。何等五念門?一者禮拜門。二者讚歎門。三者作願門。四者觀察門。五者迴向門。云何禮拜?身業禮拜阿彌陀佛,為生彼國意故。云何讚歎?口業稱彼如來名,如彼如來光明智相,如彼名義,欲如實修行相應故。云何作願?心常作願,一心專念,畢竟要往生安樂國土,欲如實修行奢摩他故。云何觀察?智慧觀察,正念觀彼,欲如實修行毘婆舍那故。觀察有三:一者,觀察彼佛國土功德莊嚴。二者,觀察阿彌陀佛功德莊嚴。三者觀察彼諸菩薩功德莊嚴。云何迴向?不捨一切苦惱衆生,心常作願迴向為首,成就大悲心故。」謹錄論文,願與諸同學依此奉行。

我説一首偈,來總攝本經所説義理:「欲問西方旨,門前一湖水,日照光明生,風吹波浪起。」此偈是延壽大師所説,不過他是説永明旨,我借它來説極樂淨土,所以改為西方旨。門前一湖水,是説人人六根門頭,日用所為的一念心性,法爾有隨緣之用。隨淨緣,就好像得太陽在照,那就在一湖水面,生起一片光明相,此喻法藏菩薩的修因證果,以及信、願、念行的淨業與往生。隨染緣,就譬如有狂風在吹,便在這湖水上,湧起萬重波浪相,此喻衆生,因一念無明業風吹動,而有十二因緣的生死流轉。我們今日得聞本經,稱念彌陀,也就是得太陽在照。彌陀是無量光,乃至超日月光,以這不可思議的佛日來照我們的心性,那怕千年黑暗,也會大放光明。更有信、願、念行的淨業風,吹在我們的六根門頭,那怕業重凡夫,也可三輩往生。要緊的,是必須「至心精進」。有一天光陰,念一天佛。有一刻時間,修一刻的淨業。求道不止,會當剋果。勤能補拙,有志竟成。那我們的門前一湖水,也會同法藏菩薩一樣,成就佛身淨土的種種微妙莊嚴。