前行:

〔同前 “一、修習依師之理” 章節〕

正行

岡波巴大師說:成佛的主因在於眾生皆具佛性,行者則須自覺、思惟已得暇滿人身的內緣,以及蒙受具相善知識慈悲攝受的外緣;在內外因緣和合之上修習正法。

那麼,應該如何於此已得的暇滿人身具珍寶想,投入修學正法,使功德未生令生、已生令增長呢?其主要因素,在於依師教說如理思惟已得的暇身,內心深感何其義大、難得、殊勝、珍惜,由是善思已得暇身而勤發精進,勸取佛法心要,不令空過(如入寶山,不應空手而回)。

究實說來,人身不等於暇滿身,因為人身是屬於欲界的善趣之一,暇滿身則不限於人道眾生,而是特指在人道中具足堪能修學佛法的身心條件者,稱為已得暇滿人身;且是指離八無暇得十圓滿 ── 具足十八要件的寶貴人身。此中,無暇就是沒有閒,不具因緣修學正法,此為修法的逆緣;離八無暇,即是八有暇。十八要件則是指八有暇、五自圓滿、五他圓滿。那麼,應該如何修習暇滿之理呢?

一、思惟暇滿體性,分二:

(一)閒暇 ── 指離八無暇,八無暇就是人道四種無暇及非人道四種無暇。首先,思惟人道四種無暇:

1.投生邊地 ── 指投生於文化層次低、蠻荒、整體環境不適合修學佛法,並無僧俗弟子遊化及弘法的區域。雖是人道眾生,但投生邊地即難有因緣接觸佛法,故謂無暇。

2.缺根 ── 指五根不具,如眼盲、殘廢(然現今殘廢者依賴輔助工具,仍可學佛)、失智、愚鈍者。五根隨一不具者不良於行,故難以遠行聽受、修學正法,闇鈍智障者則缺乏智慧或抉擇正法的能力。因此雖生於中土,不投生邊地,但諸根不具也是不具圓滿條件修行。

3.邪見 ── 此最極嚴重(八無暇中,邪見是修道最主要的障礙) 分有兩種:

①減損邪見 ── 指心中闇鈍無明,以有為無,不認許有凡夫聖者(無三寶觀)、輪迴涅槃、前生後世、善惡果報等。即使投生在佛世的教法期,值遇佛說法,仍然只是世智辯聰。凡具此斷見為本質的邪見,即已關閉了接觸或深入正法之門。

②增益邪見 ── 即具無知,以無為有,譬如沒有創世主卻認許有創世主。

4.諸佛不降世 ── 即投生於佛前佛後,也就是投生於教法不住世的黑暗劫;由於時節因緣而未能投生佛世或教法住世期,因此不能蒙受佛法的教化與攝受,也屬無暇。

其次,思惟非人道四種無暇:

1.地獄 ── 投生地獄道,隨業力蒙受無間猛利苦報,難有聞受三寶洪名的因緣。

2.餓鬼 ── 投生餓鬼道,隨業力長劫蒙受飢渴之苦,身心苦受無量無邊。

3.畜生 ── 投生畜生道,則維生的方式異於人道,主因是愚痴儘管有些畜生道前世或許曾有修行習氣,具少許善根接觸正法--如龍雖屬畜生道,也堪能受持菩薩戒,諸多祖師菩薩也曾提到度化畜生道的事例,但畢竟是少數中的少數。一旦投生三惡道,大都難有因緣接受正法的教化,蒙受苦報居多。

4.長壽天 ── 長壽天眾生有三種說法:

①欲界天 ── 因心散亂、放逸、迷惑於五欲塵的享樂(損福不自知),如同人道財富滿盈的眾生,由善根不具,反因世間的財富而造諸惡業,不知以福報轉投資,為來世積福或修行,也屬無暇。

②第四禪廣果天一分的無想天--因無想天眾生安住定中五百劫,其間遮滅了粗分受想,因此不能聞法生慧、造福積德,故屬無暇(只在最初投生時有念頭,以及最後死亡時有死心現起,其餘皆住無想定中)。

③無色界天 ── 因長久住定,定力太深,太細,無力現行聞慧、廣作思惟,因此不堪受持教法。

應當數數思惟,由宿世累積的福報、善根因緣以及上師三寶的慈悲加持攝受,今生已遠離了如上的八種無暇得八有暇,倍感珍貴而努力善用。

(二)、圓滿 ── 即五自圓滿與五他圓滿。

五自圓滿 ── 是指本身具有的圓滿條件,有五種:

1.善得人身 ── 因生為人道,具有揀擇善惡的智慧能力,又因苦多樂少,所以最適合修行(知苦,易生厭離心);不修則已,一修即可增上。

2.生於中土 ── 不但投生為人,且是生於中土。中土有兩種,即:

①地域性的中土 ── 狹義而言,以印度的金剛座為中心及其周邊的範圍,稱為中土(就此看來,台灣就不是中土)。

②實義性的中土 ── 廣義而言,凡有佛的僧俗弟子遊化(如有比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷等佛弟子從事佛法法行)以及傳播弘揚正法之處所(就此看來,台灣可稱為中土)。

3.諸根無缺 ── 就順緣上說,必須五根具足,因為修學正法時五根具足即不須依賴他人,便能投入佛法的圓滿修學;尤其利他時,若有相好莊嚴確實也是利他的增上因緣(雖然這並非主要)。其實學佛的障礙主要是內心的邪見,並不是身體的不圓滿;但就實況而言,五根具足確是圓滿的條件。

4.離諸業障 ── 即業未倒,是指未曾違犯五無間業(殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血等);若曾犯了五無間業,未加以懺悔淨除,障礙極大,修行則難以增上,且易投生地獄。

5.淨信三藏 ── 如云:

「信為能入,智為能度。」

這有兩種說法:①淨信戒律。②淨信經律論三藏、戒定慧三學。凡具有淨信善根者,大都來自於先天的習氣成熟及後天的學習薰染;因此只要對三藏、三學有純淨的信心,即為自圓滿的條件。

五他圓滿 ── 即來自於他方有情所提供的順緣,也有五種:

1.諸佛降世 ── 即須值遇或感得諸佛降世的順緣;由業力故,愚鈍如我者雖然未能感得投生佛世、親聞佛法的教化期,但是至少值遇具足清淨傳承的善知識攝受,宣說無誤圓滿的正法,引導修行,等同諸佛降世(師長也是諸佛的代表,視師如佛故)。

2.說正教法 ── 即不但值遇諸佛降世,也值遇了佛說正法。佛將往昔修行的經驗,如何斷除障礙、圓滿資糧、離苦得樂的方便合盤托出,明示修行之正道,所有情也依教授修行 而得成就;愚鈍如我者雖然未能親承佛的法乳,不具因緣福報,卻是值遇了師長的教化(具傳承),也等同具有說正教法的因緣。

3.教法住世 ── 迄今佛所說的八萬四千法蘊,或經律論或三士道或禪淨律密等各各宗派與法門仍然住世不衰。所謂住世 ── 主要是住於莊嚴道場中的僧俗二眾,皆能以清淨動機精勤於聞思三藏、修證三學,如此依見起行,即可稱謂教法住世。

4.法住隨轉 ── 指不但蒙受了諸佛或善知識所教授的正法甘露,且有行者解行合一安住於修證中,以諸經驗教授指導修行,是學習者引為典範或榜樣的增上緣,此謂法住隨轉。

上述四點,是以現前善知識替代佛的教化而言。

5.他具悲愍 ── 是於修學正法時,具有檀越或護持眾以慈心提供僧寮、道糧、資具、衣物、飲食、臥具、硬體、教材、無有匱乏等等順緣,此謂他所悲愍。

思惟已經具足了五自圓滿、五他圓滿,應自隨喜,倍覺珍惜而善加修學。

以金器為例,金器喻如人道,金器周邊嚴飾著極為殊妙的十八種珍寶琉璃 ── 喻如暇身十八要件(離八無暇、得十圓滿)極為稀少難得。不但已得人身,且是暇身(具足堪能修學正法的人身),應對此暇滿人身的本質善思內觀、深切自覺,得此暇身何其難得珍貴,如瞎眼乞丐在垃圾堆中尋獲明珠,實應隨喜自己的善根,依此累積資糧令趨增上。因此,由思惟暇滿體性,產生修法決定。

二、思惟暇滿義大,分四:

1.思惟剎那義大 ── 思惟具足十八要件的堪能修學正法的暇身剎那義大 ── 即堪能受持別解脫戒,別解脫戒(由出離心攝持而受持)分有八種:①近住戒、②近事男戒、③近事女戒、沙彌戒、⑤沙彌尼戒、⑥式叉摩那戒、⑦比丘戒、⑧比丘尼戒。同時,也堪能受持殊勝的菩薩戒乃至密宗戒 ── 佛說的三種律儀依所得的暇身都堪能受持。以這樣的暇身受戒,即使睡覺、暫時放逸甚至昏厥或無記中,只要戒體不失未犯重戒的話,功德亦可剎那剎那增長,如《入行論》說,發願菩提心已是功德無量,若由菩薩戒攝持而發行菩提心,尤其分分增長功德,故稱剎那義大。

2.思惟日日義大 ── 即堪能依此暇身以清淨動機日行一善,或盡己所能地思惟法義、禮佛、參禪、持咒、念佛、行善、護持三寶、關懷體弱病患、上供下施乃至清淨廣大迴向等,故稱日日義大(若投生三惡道,則無機會)。

3.思惟短暫義大 ── 就增上生而言,即使輪迴,也是依於暇身斷十惡行十善感得來世的人天果報。能造三善道因(依此暇身能行持戒、布施、忍辱等善行)令來世不墮三塗,故稱短暫義大。

4.思惟究竟義大 ── 就決定勝而言,得依暇身漸次地發出離心、修學三學等解脫道,修學圓滿得解脫果;或者發菩提心、修學六度等菩薩道,修學圓滿得佛果,故稱究竟義大。

如密勒日巴尊者,之所以成就 ── 事實上,尊者的所依身也如同我所得的暇身,只是差別在於尊者依於暇身具足精進、修學正道,我不曾如是修行罷了。

思惟既然暇身有如是利益與能力,即不應將堪能修學正法的身心虛耗在百年的世間法上 ── 世間法再怎麼繁華、圓滿也不過百年;觀待無限生命,百年的苦樂其實不算什麼,此應深思。而且,若依此暇身而只致力於獲取今生的短暫利益,那麼與畜生道眾生又有什麼差別呢?因此,由思惟暇滿義大,產生堪能修法決定。

三、思惟暇滿難得,分四:

1.譬喻難得 ── 就譬喻上說,如《道次第論》說:「牆上灑豆子,可沾黏幾顆?」「針尖上可站立幾位天使?」「白天可看到幾顆星星?」「屋頂上可長出幾根草?」

又博朵瓦尊者《喻法論》中說了幾個譬喻:「蟲禮」── 即小蟲居然從地下鑽出地面禮拜三寶;「騎野馬」── 即殘廢者爬上山,卻在山崖邊掉到野馬上騎馬唱歌;「藏魚」── 即藏魚稀少難得,有人吃到吃不下,竟然用布繩將喉頸束緊不讓它吐了出來;「梅烏食」── 即西藏北方的一種難得稀少食物,母哄(騙)子以此為食,孩子得也得不到,只能眼睜睜地巴望著。

佛經則以「盲龜值浮木」的公案來說明 ── 即一隻瞎眼的盲龜(喻凡夫眾生),長久沉在大海裡(喻長劫住於三塗的輪迴海中),海中有一根漂盪浮木,隨著海浪飄流不已,居無定所(喻世尊的正法不 久住於世間),而盲龜百年才從海底中浮出水面一次(喻眾生偶爾一次投生善趣),浮木有一個小孔(喻世尊的正法),當盲龜浮出海面時,恰好以牠的脖子套入浮木孔中(喻眾生依難得的暇身修學如來正法,實是難得可貴)。如上以諸譬喻說明,暇身難得。

2.數目難得 ── 輪迴的六道眾生中,地獄道的眾生數目最多,如大地土;餓鬼道次之,如冬天的雪花;畜生道再次之,如集市客;再者是天道;最稀少的則是人道眾生。

又,就人道而言,有四大洲、八小洲,今依業力投生於南瞻部洲,目前有六十多億人口,其中得暇身的寥寥無幾(具十八要件者);因為人道又分有、無宗教信仰者,宗教信仰者又分佛教與外道,信佛教又內分大乘與小乘。佛經也說:「眾生從惡趣或善趣墮惡趣者,如大地土;眾生從善趣或惡趣生善趣者,如爪上塵。」

這都肇因於眾生剛強暴惡的習性,造惡業如水往下流,不必刻意勉強;造善業如水引上山,勉力仍極難行。由此看來,能得如實聞思修大乘教法的暇身數目極為稀少,故為難得。

3.思惟本質難得(果)── 如前所說,已得的暇身具足十八要件,這樣的人身等於具有十八種果報,感得這種果報分別來自於十八種個別之因,這顯示了此時所得之身,從果上說,觀待同類或不同類確是本質難得;尤其應知能依此暇身修學正法的,猶如白晝之星稀有難得。

4.思惟因難得 ── 當知得暇身之因有三:

①以淨戒為基礎 ── 不論是一分戒、少分戒、滿分戒或僧俗律儀隨一,都必須以持十善戒、斷十惡業為基礎,這也是感得善趣的主因。

②施等為助伴 ── 儘可能地修持施戒忍等行,造作善法累積福報,是來世得圓滿暇身之因。

③發無垢淨願 ── 行一切善行,當以三差別法(動機發菩提心、加行觀三輪體空、後行迴向)攝持;最起碼不以今生利益而是為來世普作迴向,或臨命終時以正念、正願相續而往生,稱為無垢淨願。

若由思惟暇滿的譬喻、數目、本質難得,以為世人少得,我已得了暇身而沾沾自喜,則此時當想:暇身之因何其難得, 不向外看,唯應內觀自身情況,是否已如實具足了上述法行、發起淨願(大都依煩惱心造善惡業,或為世間八法所染)?因此,欲求感得暇身須從因上思惟,當下善造感得暇身三因。

要之,如云:

「紅塵夢醒自知歸,善用暇身力修法。」

即由上思惟所得的暇身確是義大而珍貴、難得而易失;既然義大而珍貴、難得而易失,即應定解時不我予,不再等待,不再拖延,不再找藉口,應依此暇身即刻精勤修學,產生立即修法決定。

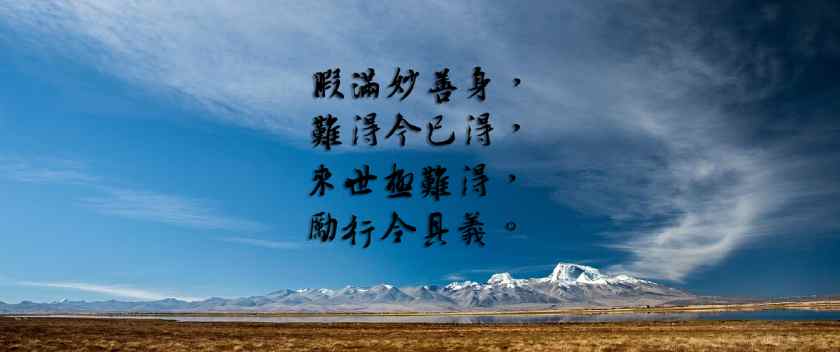

凡此,即如阿底峽尊者的教誡:

「暇滿妙善身,難得今已得,

來世極難得,勵行令具義。」

三界法王宗大師也說:

୮暇身勝逾如意珠,遭逢難得唯今朝,

難得畏失如空電,此義觀思盡塵勞,

勘破猶如虛糠皮,日夜無間取心要,

我恆如斯而勤行,志求脫者當策勵!」

應如所述而思惟。

四、修習暇滿的生起之量:

經由上述修習暇滿,油然地心生警覺:即使學了佛法一段時間了,佛法仍是順便附帶的,目前人生所求才是主要 ── 這實不應理;現在應予調整過來,以修習正法為主要。也就是,由於修習暇滿義大,自然不再以今世凡俗義利為重,不再浪費心力於現世的俗事利益,導生堪能修法的決定;由於修習暇滿難得,自然想到時不我予,一心投入佛法的修學,導生立即修法的決定。

後行:

〔同前 “一、修習依師之理” 章節〕