五常百行,無非孝道

孝,先王修之以成至德,如來乘之以證覺道。世俗人每每以「不孝」之詞指責出家人,印光大師說:「佛家之孝不在形迹,而是在本體,在成道利生。在報答多生之父母與無量劫來四生道中一切父母。」要怎麼做?本文有說,精采。

六度萬行,無非孝道擴充。父母在的時候,則善巧地爲父母勸解,度他們學佛。父母過去了,則要爲他們做功德迴向。

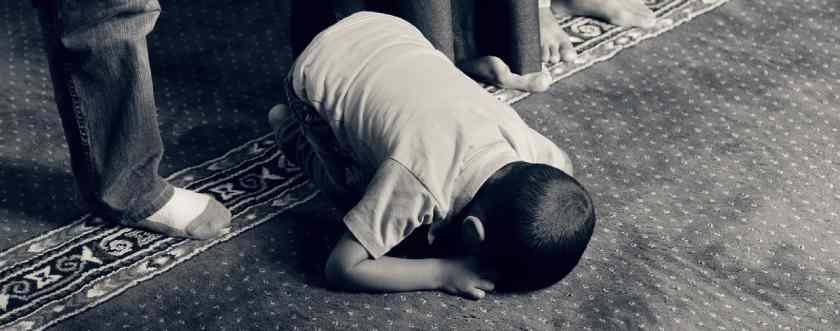

並且,佛家的慈悲心就是孝順的顯現,因爲六道眾生都是我的父母。

▍釋氏之所謂孝者.略于迹而專致力于本也。

▍惟我釋子.以成道利生為最上報恩之事。且不僅報答多生之父母.併當報答無量劫來四生六道中一切父母。

▍親在.則善巧勸諭.令其持齋念佛求生西方。親歿.則以己讀誦修持功德.常時至誠為親迴向。

孝之為道.其大無外。經天緯地.範聖型賢。先王修之以成至德.如來乘之以證覺道。故儒之《孝經》云:「夫孝.天之經也.地之義也.民之行也。」佛之《戒經》云:「孝順父母師僧三寶.孝順至道之法.孝名為戒.亦名制止。」是世出世間.莫不以孝為本也。奈何世俗凡情.只知行孝之顯迹.不知盡孝之極致。每見出家釋子.輒隨己臆見.肆其謗讟.謂為不孝父母.與蕩子逆徒無異。不知世法重孝.出世間法亦無不重孝。蓋世之所謂孝者.有迹可循者也。

釋氏之所謂孝者.略于迹而專致力于本也。有迹可循者.顯而易見。專致力於本者.晦而難明。何以言之?儒者服勞奉養以安其親.孝也。立身行道.揚名於後世以顯其親.大孝也。推極而論.舉凡五常百行.無非孝道發揮。故《禮》之〈祭義〉云:「斷一樹.殺一獸.不以其時.非孝也。」故曰.孝悌之道.通於神明.光於四海也。論孝至此.可謂至矣盡矣.無以復加矣。然其為孝.皆顯乎耳目之間.人所易見。

惟我釋子.以成道利生為最上報恩之事。且不僅報答多生之父母.併當報答無量劫來四生六道中一切父母。不僅於父母生前而當孝敬.且當度脫父母之靈識.使其永出苦輪.常住正覺。故曰釋氏之孝.晦而難明者也。雖然.儒之孝以奉養父母為先者也。若釋氏辭親出家.豈竟不顧父母之養乎。夫佛制.出家必稟父母。若有兄弟子侄可託.乃得稟請於親.親允方可出家.否則不許剃落。其有出家之後.兄弟或故.親無倚託.亦得減其衣缽之資.以奉二親。

所以長蘆有養母之芳蹤[宋長蘆宗賾禪師、襄陽人、少孤、母陳氏鞠養於舅家、及長、博通世典、二十九歲出家、深明宗要、後住長蘆寺、迎母於方丈東室、勸令念佛求生淨土、歷七年、其母念佛而逝、事見《淨土聖賢錄》].道丕有葬父之異迹[道丕、唐宗室、長安人、生始周歲、父歿王事、七歲出家、年十九、世亂榖貴、負母入華山、自辟榖、乞食奉母、次年往霍山戰場、收聚白骨、虔誦經呪、祈得父骨、數日父骨從骨聚中躍出、直詣丕前、乃掩餘骨、負其父骨而歸葬焉、事見《宋高僧傳》]。故經云:「供養父母功德.與供養一生補處菩薩功德等。」親在.則善巧勸諭.令其持齋念佛求生西方。親歿.則以己讀誦修持功德.常時至誠為親迴向。令其永出五濁.長辭六趣。忍證無生.地登不退。盡來際以度脫眾生.令自他以共成覺道。如是乃為不與世共之大孝也。

推極而論.舉凡六度萬行.無非孝道擴充.故《梵網戒經》,一一皆言應生慈悲心.孝順心。又云:「若佛子以慈悲心.行放生業。一切男子是我父.一切女人是我母.我生生無不從之受生。故六道眾生.皆是我父母。而殺而食者.即是殺我父母。」因茲凡所修持.皆悉普為法界眾生而回向之。則其慮盡未來際.其孝徧諸有情。若以世孝互相校量.則在迹不無欠缺.約本大有餘裕矣。惜乎不見此理者.不謂之為妄誕.便謂之為渺茫。豈知豎窮三際.橫徧十方.佛眼圓見.若視諸掌也。