所謂「左右環顧,如象婉迴」,意思是大象在進退之際是左右環顧的,轉頭時是慢慢轉的。

左右表示娑婆世界的兩個面,左邊表示不如意、逆境、挫折、痛苦的時候,右邊表示順遂如意、獲得利益的境遇;環顧,則是要我們去注意與檢討。在遇到逆境時,怎樣促使自己的生命品質提昇,在順境時,又要如何去利益眾生。

善男子!諸供養中法供養最。所謂如說修行供養,利益眾生供養,攝受眾生供養,代眾生苦供養,勤修善根供養,不捨菩薩業供養,不離菩提心供養。善男子!如前供養無量功德,比法供養一念功德百分不及一,千分不及一,百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優婆尼沙陀分亦不及一。

前面說的是財物供養,這裡則強調各種供養中以法供養最為殊勝,並舉出七種法供養。第一「如說修行」,怎麼說就怎麼修,不要說的一套,修的又一套,要如經文所說的來修。經文所說就是佛語,有四個標準。

第一個,依了義不依不了義。了義能使我們轉凡成聖,究竟解脫,不了義只是世間勸化的教材,例如西方人喜歡一面上課一面抽煙,我們說那樣會沒有福報,其實這都是因時因地而立的方便法,也就是不了義。

這類經典很多,《佛說老女人經》、《佛說療痔病經》……等等都是不了義經,是勸化的教材。事實上這些經典與佛無關,是法師們在教化眾生時所編的一些教材,不用太認真。就像佛說某些小小戒可以開,但他並不是叫你不要持。戒律本身有開、遮、持、犯,這些不了義經不要太在意。

第二個,依法不依人。有些人習氣不好,因人而廢法,這就不對了。我們要依法不依人。依人容易造成偶像崇拜,宋七力、法輪大法小法一大堆,這些都是依人不依法。

第三個,依智不依識。依據智慧,智慧就是生命如實經驗的部分,依識就是推理的。不要依據知識推理,要依據生命如實經驗,此謂之「依智不依識」

第四個,依義不依語。要依法義,而不要依著語言文字。語言文字只是媒介,重點在於其表法的部分。所以依義不依語的意思是以思惟模式為背景,而依智不依識則以行為模式為背景,這兩個有很明顯的差別。

如說修行就是建立在前面說的四個前提下。我們對法義的認知如何?譬如前面提到天傘蓋雲,不是叫你修法時出門要帶個傘蓋出去,否則豈不是變成媽祖出巡了。傘蓋是防塵,生命本能中有兩種機制,一個就是傘蓋,消極的防避,有防非止過的作用,使我們的生命不致於墮落、毀滅。另一個是七重欄楯、七重樓閣,也就是指七菩提分,是積極的架構,是生命向前進的情況。

由於生命有上述這兩個機制存在,所以佛陀說一切眾生將來必定成佛。有人現在造惡墮落,當業報盡了以後,他重新開始,只要發心走上菩提道,這兩個機制會使他免於墮落,只會向前進而不後退。要跟那些不退轉菩薩相聚,很簡單!只要發心上菩提道,只要開始追求阿耨多羅三藐三菩提,那便通通不退轉,生命就不可能往下滑,因為這兩個機制會發揮作用。

所以有些戒一定要持,相上一定要有。吃飯前合掌,雖然你不知道所為何來,反正佛教徒吃飯前合掌就對了。然而有一天你會知道答案,你也會發覺,噢!也可以不合掌。但是你要自己去發現,若是人家教你:「不要懶惰不合掌!」那就會把「相」給毀了。所以,到時候你自然會知道,而現在只是一個相上的機制。

傘蓋跟七重欄楯、七重樓閣都屬於生命本體的一種機制。天雲傘蓋供養,我們要「如說修行」;生命本身防止生命墮落的那種功能,要讓它發揮出來,此即「如說修行」。如果你真的買一個傘蓋,好像也不錯,只是掛在家裡很奇怪罷了。從我們自己的生命當中,把免於墮落的這個機制架構起來,才叫作「如說修行」,也就是依義不依語、依智不依識。

第二,「利益眾生供養」。為什麼要利益眾生呢?老虎每胎大概一、兩隻,不會生很多;老鼠則生得又快又多,為什麼呢?老鼠因為天敵多,為了繁衍後代,生殖能力就比較強,這是生命的本能。老虎專門吃人,不用生那麼多,一、兩隻就夠了,生多了還挺麻煩。上帝很會造物啊!專門給人家欺侮的就生很多,你看羚羊群數目都很多,因為這樣才不易被消滅。

生命有兩個特色,一個是自我生存的本能,一個是族群生存的本能。傘蓋的部分是自己免除生命崩潰的本能。佛法是講整體生命的,那麼這種菩薩行或修行的族群在哪裡?

佛法跟尼采的超人哲學不一樣,超人哲學一直爬一直爬,爬到最高點,再見不再來,這跟阿羅漢一樣。你說:「我們很苦,救救我們啊!」他說:「活該!自己想辦法,byebye!我要走了。」超人哲學到達了頂峰,怎麼看世間都是醜陋的,他看不慣,所以遠離人群走了。那是很悲哀的下場,尼采的一生正說明了羅漢個人主義的下場是悲哀的。

佛法不是這樣,佛法會考慮一個生命族群的延續。那要怎麼辦呢?就是教化眾生!教化眾生俱備菩提的DNA,啟發眾生覺性的DNA。生命因素的改造跟提昇便蘊藏其中,所以利益眾生、教化眾生、攝受眾生、降伏眾生,完全是在人生的覺醒上面下功夫。換句話說,這個世間的眾生如果不懂得覺醒的話,諸佛菩薩的DNA就斷盡滅絕了。

要讓諸佛菩薩的DNA不滅,就要教化眾生、利益眾生,讓眾生在生命的因素裡啟發菩提的DNA,所以教化眾生是生命本能!一個佛菩薩、一個修行者,都有這種與生俱來的生命本能。他不執著在色身上面,他強化的是法身的殊勝。法身的DNA要如何繁衍下去,生生不息,那就在於教化眾生上面。我們要了解這個真正的行為模式,才稱得上「法供養」。我們得到了佛法,就要教化眾生。

第三,「攝受眾生供養」。從利益到攝受有幾個層次,首先講攝受。人家不理你,你沒辦法,跟很多人講到人生道理的時候,他說:「哎呦!老掉牙了,老生常談,沒有意義!」這種現象經常發生,所以要攝受不容易啊!攝受有幾個階段,首先要善巧方便,然後要教化、要調伏,然後再利益,之後才能成熟眾生。

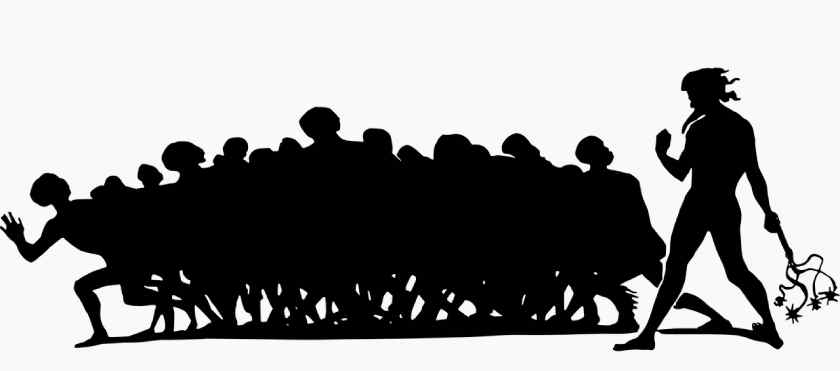

菩薩行的人常在這個關口昏頭脹腦。攝受一個眾生,就像把一百頭野牛趕上高速公路一般,我們調伏自己都不容易了,何況要調伏別人。你跟不信的人講了幾次,以後他一看到你,開口就說:「好了好了,不要講了!」

你還覺得奇怪:「我都還沒開口啊?」

「你一來不就是要講那一套!」

「不是啦!我是給您送月餅來的。」

「好好好!放了就走。」

「奇怪,別人送餅給你都沒問題,只有我送,你不歡迎。」

「你還不是要叫我去佛堂,對不對?」

看看,攝受眾生有多困難!這種「鐵齒牌」的人很難度,你要慢慢想盡各種辦法,等他吃月餅哽到的時候,才知道無常來了,總有一天等到你。所以攝受眾生有時候要等時機,有時候要用智慧。攝受眾生就是那麼麻煩,你要攝受到他能夠進來,然後才能開始講,否則他就無法教化、無法調伏、無法利益、無法成熟。攝受以後才有辦法利益,利益就是把DNA植進去,等到DNA跟他不產生排斥作用的時候,那就叫成熟。

因此,把攝受、利益拿來做法供養的代表,為什麼先講利益而後講攝受呢?這是《華嚴經》的思惟模式,謂之「果因律」,先講果,然後再講因。佛法殊勝之處是在講「果因律」,而不在於講「因果律」。因果律是科學定律,我們學過科學,知道什麼因得什麼果,所以反對因果、不承認因果的人是天下第一笨,天下第一愚癡,那是科學定律吶!所以,《華嚴經》你又怎麼反對呢?

種瓜得瓜,種豆得豆,種匏瓜就生匏瓜嘛!種什麼因,一定得什麼果,這是無法避免的。H2O一定跑出水來,要它跑出一塊鐵來,絕對不可能,這就是因果律。佛法真正講的是果因律,人生是果因律,果一定要定下來。想當科學家,好!這個果定了以後,你就會往科學家的路上走,而不會去當企業家。想當企業家,你大概不會去買有關武器的書,因為那是要當軍事學家才有用的。果定了以後,因就會往 那邊靠過來。

很多父母跟子女發生嚴重的衝突,都不是在因上衝突,而是在果上衝突。小孩要學小提琴當音樂家,父母要他當醫師,果已經衝突了,果一衝突,因就有很多地方會天天起衝突。不要只看發生的事件,要看他們兩個的果有什麼不同?假如果相同,那生活中絕對不會衝突。所以想過幸福快樂的美好日子,最好是學「果因律」,先把果弄相同,至於因,幾次調整就一致了。果不同,因會一再地起衝突。

德國一位非常有名的醫師當選了醫師公會理事長,領了證書以後把它送給父親:「爸爸,這一張是你的。」爸爸很高興,莫名其妙地收了,沒想到兒子上台致詞時說:「這輩子我最痛恨的就是我爸爸,他就坐在下面 …… 」他繼續說:「我這輩子至今總共買了一百把小提琴,但是我始終沒辦法拉。我很喜歡小提琴,但我爸爸卻硬要我當醫師,甚至要我當全國醫師公會理事長。我做到了,但是希望從今天開始,我可以開始學小提琴。」

你看這孩子壓抑了幾十年!他很乖,完全地壓抑自己來滿足爸爸的期望,但是卻一輩子恨他爸爸。他很喜歡小提琴,卻只能一把一把地買,而始終沒時間去拉,沒辦法滿足自己的欲望。兩個果地上衝突了,孩子在爸爸的權威之下要怎麼辦?他只有壓抑下來,可是恨一直存在啊,所以一看到小提琴,就恨不得買回家,還好他有錢,買一次就恨一次,如果買就能滿足需要,他又怎麼會一直買呢?他沒辦法,只好藉著買小提琴來轉移自己的欲望。

以上的例子純屬虛構,但是理論卻絕對沒有錯。想要世間法圓滿,要人生過得有意義,家庭生活幸福美好,果因律是天真不滅的道理。仔細衡量看看自己,是否也是這樣。人生的道路必須定好標準以後再前進,但是果定了以後不要死守著它,否則會食古不化、麻木不仁,變成意識形態。我們只是定一個方向,在這過程中要能調整,因為娑婆世界的人生是多變無常的。

第四,「代眾生苦供養」,最有名的就是地藏王菩薩。代眾生苦,你可能感受不到。我在十五年前開刀的時候,自己就曾這樣想:「代眾生苦」。因為我必須開刀,而醫生又講得好像我離大限不遠的樣子,我說:「人都不免一死,死歸死,但是我應該代眾生苦,要不然就白死,死得莫名其妙了。」我是這樣發願的:「願代眾生受一切苦!」一邊念還一邊懷疑:「這樣受苦跟眾生有什麼關係啊?」總不能自己念給自己安慰?可是我又真的很想把苦施捨出來,當然不是叫眾生去受苦,而是代眾生受苦,希望眾生能免除如我這般受這個病苦,但我又實在想不出為什麼?

一直到開完刀,我以為自己死掉了,結果又活過來,那還是在想怎麼代眾生苦?結果住院醫師跑來說:「哎喲!你值得啦!」我問:「哪裡值得了?」「你啊!在我們醫院裡是特別奇怪的病人,我們把你的病例做成六個學科的教材給人家去研究。」噢!我恍然大悟,原來是這樣代眾生受苦,我沒想到這個肚皮那麼值錢,給人家當實習教材。後來回去複檢,有位醫師說:「就是你喲,這個活標本!」他說我的病例是世界上僅有的三個:一個死了,一個失蹤。我問醫生:「到底我得的是什麼病?」醫生也講不出來,結果這個病就叫「講不出來」。

代眾生受苦,要怎麼樣?你只管發願就好,我們沒辦法了解自己會如何代眾生苦。如果有個人該槍斃,你說:「等一下,我代他去槍斃。」這叫神經病!你晚上睡覺不蓋棉被,感冒生病了,你說:「不要緊!代眾生受苦。」這哪叫代眾生受苦?眾生受苦不是這樣。儘管我們未必知道自己要如何代眾生受苦,但是願只要一發,一定會做。所以受苦的時候,亦即逆境挫折來臨之時,菩提心願就要發起來。

當我們人生遭遇挫折、困難、逆境、不如意、痛苦時,要把它轉化成生命成長的動力,要提升、超越,這樣子才對眾生有益啊!否則自己的生命沒成長,說要代眾生受什麼苦,那都只是空口說白話,沒有意義。

接著,我們就要把這跟下一個「勤修善根供養」連起來講。簡單來說,人生只有兩種狀況,一種是挫折不如意,一種是順利如意。當你在商場上、事業上或者各方面春風得意時,就要修第五項「勤修善根供養」,要把得意、獲利的部分,不管是金錢、名譽或權力,轉為利益眾生之舉,讓眾生去獲得利益。人生就這兩個,一 是挫折、逆境、痛苦、不如意,要修「代眾生苦供養」,另一個則是在順利如意 時修「勤修善根供養」。

這在《四十華嚴》前面「本會」的部分裡面,叫作:「左右環顧,如象婉迴」。大象在進退之際是左右環顧的,轉頭時是慢慢轉的。左右表示娑婆世界的兩個面,左邊表不如意、逆境、挫折、痛苦的時候,右邊表示順遂如意、獲得利益的境遇;環顧,則是要我們去注意與檢討。在遇到逆境時,怎樣促使自己的生命品質提升,在順境時,又要如何去利益眾生。這就是「代眾生苦供養」與「勤修善根供養」的涵義,兩者都是最殊勝的供養啊!

第六,「不捨菩薩業供養」、第七「不離菩提心供養」,就是身、心修行的正行。不捨菩薩業是身行、語行。語行就是勸眾生,用種種方法,用講、用畫、用音樂,用其他的一切都可以,只要眾生能獲得利益,能攝受眾生,都是不捨菩薩業。身業,通常指正法行,其他部分則都包括在語業裡面。正法行,禪修、誦經、拜佛、念佛、持咒、修法等等,都屬於正法行,這一定要修。語業包括種種善巧方便,講經弘法、開畫展或音樂會、照相這些都是,凡是能幫眾生提昇生命品質的,通通是菩薩業。不捨菩薩業就是該做的就要去做,還沒做的趕快發心去做,那就叫「不捨菩薩業供養」。

第七、「不離菩提心供養」是指意業。我們的心要一直放在追求止於至善的目標與方向上,主要就是我們本身的智正覺要成就。《華嚴經》說忘失菩提心,則所行的一切皆是魔業。所以你修了很多善法,但假如不是以菩提心修的,通通不算。菩提心就是促進自己以及人類生命品質提升的意念,這個意念不能消失,這叫不離菩提心供養。

上面列的這七個要併到前面事相的財施上,最少得帶一個進去。這裡列七個,代表七菩提分。前面修事相供養時,一定要帶入這七個。換句話說,前面講交叉融入的修行法,這七者當中最少要帶一個進去。否則雖然也會有所成就,但是時間會拖很長。因為真正的無漏智,沒有煩惱的智慧,是從這七個當中發展出來的。

事相的修法中,可以有非常廣大的殊勝成就,但是要達到真正究竟的成就,七個全部具足當然最殊勝,但一開始最少帶入一個,你會發現,前面講的我、供品、佛三者之間有一個前提,像是黏著劑,那就是七菩提分,用七菩提分來圓滿三者間的關係。當你技術成熟時,這部分一帶進去,就完全交融在一起,在修行的技術上、前提上,我們要了解這個經文!不是簡單的說財施很殊勝,法施最殊勝就好了,要站在整個修行的架構上來看。前面的技術弄好有一個必要條件,即「法供養最」,你要帶進去。所以按照這樣的修法我們叫做「當下成就」,這一法你照這樣完整修下來,當下就成就了,這叫「不可思議解脫境界」

這種境界是腦筋沒辦法想的,你就要融入那個境界,那個行法,那個行的境界,你要走進去,按照這個方法走進去就對了,「此是普賢境,此是普賢行」,當下就成就,所以這叫「即身成佛」。你這一生這樣修,一下就成就,成佛不難啦!這是從正法行上講,按照前面所講,先建立這種出世間正法行的基礎,然後在世間法中慢慢運用,世出世間法就成就了,這是非常好、非常殊勝的一個行法。

下面一段是較量功德:

如前供養無量功德,比法供養一念功德,百分不及一,千分不及一,百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優婆尼沙陀分亦不及一。

「如前供養無量功德」,就是指前面事相供養,華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲、天衣服雲等等;法供養的一念功德,指七個當中至少一個要帶進去。其實前面這樣講,那功德已經不可說不可說,已經不可思議了,當然你最好不要懷疑,懷疑就沒有功德,懷疑便已經拒絕接受了;要是真的接受,聽了很高興,所獲福報絕對不可思議。經文講前面事相功德雖然無量,比起法供養的一念功德,仍是百分不及其一;不只百分不及一,是千分不及一;不只千分不及一,是百千俱祇那由他分不及一。

這就是《華嚴經》的語言模式,百分,你可以想像得到,擴大就是千,千只是中間的轉接詞而已,要講的是後面的百千俱祗那由他分不及一。百、千然後就變成百千,俱祇那由他是前面講的小數,就是洛叉,洛叉為俱祇,俱祇為那由他,開始用這個代進去,然後迦羅分不及一,算分、數分、喻分都不及一,一個比一個大就是了,反正很大就對了,從俱祗那由他、加羅、算、數等都是指單位,類似個、十、 百、千、萬、億的這些單位的意思,那都是很大很大的單位。算分就是用算術都不能數的那個量,喻指譬喻,優婆尼沙就是增一。

增一是印度的一種算法,就是一直加一個、一直加一個,永不停止。婆羅門教的《奧義書》就是《優婆尼沙陀經》,意思是「什麼是一」。一後面可以二,二後面可以三,就是一直加一,現在的數學叫做 N+1,所以優婆尼沙的意思就等於N+1的意思,不管 N 有多大,再加一就是比你大就對了。印度的經典很像史詩,沒完沒了的,它可以一直加上去,你講到這裡結束,你是師父講完了,換我,我就再加!我死了我的弟子再加!所以《奧義書》根本沒完沒了。優婆尼沙陀分就是最大、最大、最大的那個也不及一。

換句話說,這個數字是當分母,百分之一、千分之一、百千俱祇那由他當分母上面寫一。分母一直換,看你換多大,這前面的事供養部分比起法供養,不能比啦!即使那麼多分之一都比不上,經文是這個意思。其實無限中隨便那一個還是無限,而我們卻常常在比較。《金剛經》說以三千大千世界的七寶來布施,早上布施、下午布施、晚上布施,如是布施兩百萬劫,你說功德大不大?這樣大的功德還不及有人把此經一句一偈為人演說。

「喔!那我這樣供,豈不是沒有意義?」不是沒有意義,那是極大,但是極大比起無限大,還算是小數,變成無限小了。因為法身的生命是無限的,而色身不管你這個生命再怎麼大,都仍屬有限,所以法供養是屬於法身供養,是無限的;事供養,你再怎麼大,都是有限,儘管極大還是有限。拿有限的極大來跟無限比,永遠是優婆尼沙陀分不及一。佛法是真的有依據,以《華嚴經》的語言模式來表示,從可說的一、二、三開始,講到不可說不可說,要了解經文真正的意思。

「何以故?以諸如來尊重法故,以如說修行出生諸佛故。」這是真理,「諸如來尊重法故」是總說法供養,「以如說修行出生諸佛故」是舉例。佛是怎麼成佛的,所有的宗教都不敢講這個問題,而佛教講得很清楚,佛是「依法成佛」,依法修行而成佛的,依因緣法成佛,成佛的因緣具足了,就成佛了。所有宗教教主怎麼來的,都沒有人敢說,佛說他是依法實際修行而成佛的,所以佛法的殊勝、至高無上啊!不可思議啊!就在這個地方。

任何宗教還沒有誕生前都沒有教主,有宗教以後才有教主,不管叫教主、老母等等都一樣。其實宗教未誕生前,它一直存在啊,至於名字只是宗教誕生以後才出現的。其他宗教沒有辦法解釋那個真理的存在,所以把它擬人化,這就通通錯了。 你的教主就是真理,絕對沒錯,可是教主一擬人化以後,這個人就不容許議論了;但佛陀准許,佛陀甚至還跟人家辯論,他准許辯論,准許你對他的質疑,因為真理就是真理。現在我們任何人都不行,沒辦法像佛陀這樣,智慧達到極高點、最圓滿,我們沒有那種智慧。

曾經有一群人共修後,要跟佛陀辯論,心想一定要打敗佛陀。他們想佛陀當過王子,不要跟他講政治,不要跟他講治國平天下的事;他太太最漂亮,又生了孩子,感情的事也不要講;嗯,他沒有養過牛牛,沒種過田,就問他牛怎麼樣可以奶生得多。一群人就過去請問啦!「偉大的佛陀,世界最尊貴的薄伽梵,我們是農夫,請問你怎麼養牛,牛奶可以生得多?」

佛陀一開口就講了十二個方法,講完以後這些農夫說:「啊!我爺爺說有三個,他怎麼說十二個。」他們加一加,總數不會超過七個。換句話說,這些農業專家、畜牧專家討論過後全部加起來不過七個方法而已,佛陀卻有十二個方法。其中有一個是聽音樂牛奶會增產,當時的人都不知道,現在科學家證明牛吃草時聽音樂,牛奶的產量會增加,科學家的發現比佛陀晚了三千年。

佛陀在定中可以知道這麼多!他各種智慧都有,不可思議啊!他不是學習、記憶來的,是從生命的體悟中產生的,你只要問他生命相關的,他一定都懂。你問他飛彈怎麼做、世界什麼時候會太平,他的回答你一定聽不懂,因為他的知識跟你的知識不一樣,他講生命的東西,真的會讓人感到非常訝異。你問他知識性的東西,他懂啊,可是問題是你不懂,你的知識沒有他的窮盡。講到知識你就輸給他,你根本聽不懂他在講什麼,這就是他不可思議的地方。