自他相換二法合修而發菩提心

前行:

〔同前 “一、修習依師之理” 章節內容〕

正行

誠如宗大師的祈願文:

「如己墜墮輪迴海,如母有情亦如斯,知而荷擔眾解脫,修菩提心求加持。」

意即,深知自他眾生輪迴流轉的情況並無不同,為了救拔一切眾生渡越生死苦海,究竟成就無上菩提,我應先踴躍歡喜發無上心,祈求加持自心實修相應。由上述可知,修習發心之理的目的無非是能相應菩提心,未生令生起,已生而不退,不退而增長,增長而圓滿;且依著菩提心攝持造作善行,依著菩提心生活,三業清淨,漸得成佛,而終能圓滿廣行利他。

關於發心之理,因果七教誡是由無著菩薩所傳持,自他相換法是由龍樹菩薩及寂天菩薩所傳持;特別是自他換法,乃是結合著唯識見,中觀見而建立的發心之理。

另一發心教授,則是依清淨傳承祖師所說,即依著因果七教誡與自他換二法合修的發心之理,共有十四項:

一、修習平等捨:

(主要是指 “行捨” )

修習平等捨猶如平整心田,始能植大悲種,長菩提芽。對一切親眷、怨敵以及非親非敵的中庸眾生,儘可能的遠離親疏愛憎,不起猛利三毒,在心態上能平等看待、平等對待;也就是,對於怨親與不相干的眾生不應因為短暫的利害關係,而生起特別的三毒。

首先,觀想在自己的前方虛空明現著三張臉孔,右方明現著我最可愛的親人(如六親眷屬及所執愛的人),中間明現著我最不喜歡的怨敵的臉孔(如曾傷害我的人),左方明現著與我毫無關係的中庸眾生的臉孔(如不相干的人)。

接著思惟,對於右方最可愛的親人,我其實不應起強烈的貪著,因為今生的親人並非永遠,雖然眼前他們利益、善待我,但是無始以來也曾經當過我的怨敵,甚至也曾無數次的傷害我,只是我未得宿命通不自覺知罷了。

進而思惟,對於中間最不喜歡的怨敵,我其實不應起強烈的瞋心,因為今生的怨敵並非永遠,雖然眼前他們損害我、毀謗我,但是無始以來也曾經當過我的親人,甚至也曾無數次的利益我,只是我未得宿命通不自覺知罷了。

最後思惟,對於左方與我毫無關係的中庸眾生,我其實不應漠不關心或毫不在乎,雖然他們今生並沒有特別損害我、利益我;但是無始以來也曾經當過我的親人與怨敵,甚至也曾無數次的利益我、損害我,只是我未得宿命通不自覺知罷了。如云:

「正食父肉踢打母,衰誓仇敵懷中抱。」

是說前世的敵人投生為今生的懷中孩子,口中所食之魚是前世父親所投生,所踢打狗則是前世母親所投生,在在說明了,觀諸行法遷變不已,無常不定悉歸散滅;尤其怨親本無定,變化極大,故應平等捨住。換句話說,雖然緣起有差別,但在心態上,絕不能因此緣故便對眼前的親人特別的貪著、對眼前的敵人特別的瞋恚、對眼前的中庸眾生特別的無所謂,應遮止這三種分別心,從今以後應對眾生心住平等捨,平等看待。

二、修習知母:

(因果七教誡的最初)

知母 ── 是指無始以來,一切眾生,譬如八寒、八熱、孤獨、近邊的地獄道眾生;內障、外障、內外障的餓鬼道眾生;大海中、人天雜居的畜生道眾生;所有人道眾生,乃至阿修羅;欲界、色界、無色界天道眾生,甚至等待投生的中陰眾生,都曾經當過我的母親是決定的。這個原因是什麼呢?原因不外乎是兩種:〔教〕與〔理〕,原來在《般若經》中佛明示了眾生沒有不曾當過我的母親的,由聖言量得以證成眾生決定為我母親。若依正理安立,則因我的煩惱心無始而有,故投生無始,沒有不曾投生的處所,沒有不曾投生的角色,眾生的情況亦復如是;又因於每一一胎生、卵生時皆必須有母親,因此我與眾生必定有過交集,由此證成了每一眾生都曾經當過我的母親,心中斷然決定:所有眾生都曾經當過我的母親,修習知母。

三、修習念恩:

(憶念眾生的母親的恩澤)

思惟所有眾生,不論是怨敵、親人、中庸眾生都曾經在輪迴中當過我母親,與我今生母親一樣恩澤極大,應憶念著眾生的母親修習念恩。自前虛空明現著慈祥和藹、年歲老邁、為我一生辛勞付出的今生母親,正慈眉善目的看著我。思惟從入胎到出生,從出生到成長,從成長到衰老,慈祥母親總是無怨無悔的養育、照顧、關心著我,為我付出一切。如懷胎時,母親倍極辛苦,分娩時蒙受大苦,成長時教育為人處事之理,栽培我求取知識,乃至成家立業後,惦記之心從不間斷;為了養育我甚而不惜造惡業營生,一無所求的以慈愛心供我受用,隨時不忘教誨,擔心我入歧途,當病苦時更是不辭辛勞的照顧,恩澤說之不盡。

以此類推,所有眾生在我的過去世都曾經當過我母親;也因此,現今認識與不認識的眾生都曾經如今生母親一樣施恩養育我,只因隔陰之迷無法了知罷了。故應經由憶念著今生母親的恩澤而憶念著眾生母親的恩澤,由衷至誠地生起念恩心(大乘行者若不知念恩,功德難以增上)

四、修習特別念恩:

(特別憶念怨敵與中庸眾生之恩)

除了憶念著眾生決定曾經當過我母親,當我母親時恩澤極大之外,進而必須特別憶念著眼前與我非親非故的中庸眾生、甚或怨敵也對我恩澤極大。也就是說,雖然怨、親、中庸眾生與我的緣起迥然不同,但對我具足大恩恐怕沒有差別,為什麼呢?

因為就輪迴時、修道時、成佛時而言 ── 譬如在我的過去、現在、未來三世的無始輪迴中,都是依著眾生以間接直接(不論認識與不認識)的方式提供我衣食住行等一切維生資具。若不是眾生賜予提供各種的方便,我根本無法維生;今生的受用、利益、安樂無非是依於眾生而得,諸法因緣相待生起,我不可能獨立存在。可以說,沒有眾生我將一無所有,故一切眾生對我都有深而且廣的恩澤。特別是損我的怨敵,實是忍辱福田,讓我有最佳機會修行忍辱、行持善法、累積資糧、成就佛道,而親友、上師、三寶乃至諸上善人聚會一處,豈能有給我修習忍辱的因緣?沒有怨敵就沒有忍辱,沒有忍辱就不可能生起大悲心,沒有大悲心就不可能證得佛果。從佛法的角度看,敵人的恩澤最大。

總之,輪迴時,維生靠眾生;修道時,成就靠眾生;成佛時,利他靠眾生,一切都是眾生的恩澤所致,故我應對眾生如是修習特別念恩。

六、修習自他平等:

(大乘的平等捨)

自他是指自己與所有眾生(含怨敵、親友、不相干眾生)在實質上都是平等的,因為:

1.不論是誰,都曾經當過我的母親,故自他平等一致。

2.即使眾生不曾當過我母親,而為我的怨敵或不相干的人時,也對我有恩,如輪迴時依眾生維生,修行時依眾生成就,成佛時依眾生宣說正法,一切時處都依眾生的恩澤而安立,故自他平等一致。

3.自他隨一眾生都同具無明所使的無常性、苦性、無我性,故自他平等一致。

4.所有眾生在天性上都求樂避苦,故自他平等一致。

5.雖然眾生都想離苦得樂,但在輪迴中,實況卻是同樣的離樂,故自他平等一致。

6.雖然眾生都想離苦得樂,但在輪迴中,實況卻是同樣的得苦,故自他平等一致。

7.眾生都是無常性的,角色不定,多所變化,怨親不決定,不應差別對待,故自他平等一致。

8.佛只放棄眾生的煩惱,永不棄捨眾生,應學佛行,同體慈愛,故自他平等一致。

9.眾生與我皆觀待緣起而有,所謂你、我、他彼此只是互為觀待而成立,故自他平等一致。

10.眾生皆具佛性,皆具離苦得樂的意願、權利與能力,沒有例外,故自他平等一致。

深刻定解上述理由,決定從今以後,對所有眾生須平等看待、平等對待,不應貪瞋愛憎有所差別,修習自他平等(修怨親無定,為共乘的平等法;修自他平等,為大乘的不共教授)。

七、思惟我愛執的過:

(一切過失的根本)

《入行論》說:

「彼雖欲除苦,卻現行苦因;求樂但愚痴,毀樂如滅敵。」

意思是,無始生死以來我們愚無知,實欲離苦,卻一直造作苦因;實欲求樂,卻一直毀滅樂因;迄今之所以離樂得苦,其主因就是 “我愛執” ── 深具珍愛自己、不顧別人的顛倒心(以自利作意為主)。當知我愛執的主要特徵是:

令心不樂;不能忍受別人小小的惡待;不能接受別人一點重話、粗語;不願吃一點虧,不讓別人佔一點便宜;別人犯了一點過失,就牢記在心生氣不已;小損不忍,小苦厭煩,只求舒適,害怕受苦;不讓人知己過,喜讚自德;對比自己能力強者生嫉妒心,對與自平等者生競爭心,對不如自者生慢心;常非理作意,常疑想別人在傷害他;做任何事初懈怠、中消極、後退怯;做任何事,第一都先緣著自己;自我意識強,太有個性,太有意見;別人說了一點不中聽的話,就亂想半天,苦悶半天;一直希望別人對自己好,很少想到怎麼對別人好,等等,數不勝數。

深刻內觀,無始以來流浪生死至今,只想自己求得舒服,只在乎自己不得快樂,一點也不在乎別人的痛苦;只怕自己吃虧,不願付出(自掃門前雪)。為什麼不能忍受他人一點點的粗惡語與傷害,且能毫不避諱的傷害他人?想的,在乎的只有自己,從不在乎他人心境感受;即使表面是利他行,實質也是為了自利。如此看來,我的我愛執在自心中如導師三寶一樣的堅固安住,至今仍然不自覺知,一直信賴、仰仗、聽命、皈依於我的我愛執,致而痛苦永難止息。

再次深刻思惟,我愛執是我的魔使;若具我愛執,過患廣大無邊,更是一切衰損、痛苦的根本 ── 令我今生苦、來世苦、輪迴苦、不能成佛苦,一切苦相唯是歸咎於我愛執,應知其過患而予以對治。

八、思惟愛他執功德:

(一切善樂的来源)

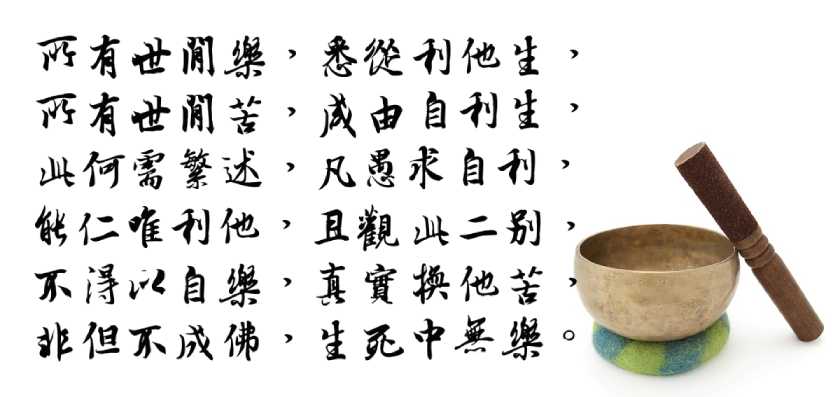

《入行論》說:「所有世間樂,悉從利他生,所有世間苦,咸由自利生,此何需繁述,凡愚求自利,能仁唯利他,且觀此二別,不得以自樂,真實換他苦,非但不成佛,生死中無樂。」

這充分說明了,只要一心欲求利他,必成佛果;只要一心欲求自利,終不成就。佛與眾生的主要差別便是在於,一心利他修行圓滿即成佛,一心自利不顧眾生即輪迴。也可以說,因有我愛執,以自己的利益為主,故輪迴中痛苦,也終究無以成佛;相反的,因有愛他執,以眾生的利益為主,則不但在輪迴中快樂,畢竟也成佛。眾生是我愛執的成果,成佛是愛他執的成果。因此應知:原來一切眾生是我離苦得樂的根源,真實離苦得樂完全是建立在於珍愛眾生上。要言之,佛執愛眾生,眾生是佛的最愛,所以執愛眾生等同執愛佛,恭敬眾生等同恭敬佛,互不相違。

基於眾生要樂不要苦,故應予樂,積極行利他行,消極不做傷害行,如此珍愛眾生自然能生功德。實說來,既然能愛自己、愛身邊的人,理應也能愛一切眾生,心態上沒有差別,因為愛是一樣的,在天性上彼此也都需要被珍愛。進而思惟,今生的一切身心安樂,來世的圓滿安樂,甚至解脫的根本安樂乃至成佛的究竟安樂,都來自於愛他執或利他心的緣故;況且,我的苦樂與眾生有著極為密切的關係,我再怎麼珍貴,也只不過是一個人的安樂;眾生數量無量無邊,相較之下個人的利樂實在微不足道。為自捨眾是愚痴,為眾捨自才是智者,因此,若為智者或為修學大乘佛法的行者,應捨我愛執,應能愛他執,愛他就是一切功德的根本,是根本安樂之源。

九、修習可悅愛慈:

(見一切眾生皆最可悅愛的行相)

我應由以下四點理由,緣著現前非現前的眾生,修習可悅愛慈,即:

1.眾生與我一樣都要樂不要苦,都想離苦得樂,這是完全一致的,所以要見眾生為最可悅愛。

2.眾生都曾當過我的母親,具有很大的恩澤;即使不曾當過母親,在一切時處,對我也都具有間接直接的恩澤,所以要見眾生為最可悅愛。

3.深刻思惟,我愛執的過患以及愛他執的功德,確信只有慈愛眾生才得以成就,所以要見眾生為最可悅愛。

4.我與眾生是性空緣起的本質,是互相觀待而成立,愛自如愛他,愛他如愛自;有自才有他,有他才有自;他樂即我樂,他苦即我苦,因此應視眾生為最可悅愛,是我的最愛。用心去感受眾生都是我的最愛,就像慈母看待可悅愛獨子的心情看待眾生,生起可愛慈的心情,生起可悅愛慈的行相。

十、正行修習自他相換:

(是愛他勝自的心)

所謂自他相換,並不是將自己所擁有的一切現有外在物質或身體與眾生對換(以業力不同故,換不了)的,而是在心思上互換。也就是於心境上,以對等角度互換角色,以同理心而說(身同感受)。所以,將無始以來只珍惜自己,只關愛自己的心,去珍惜眾生、關愛眾生;相反的,將無始以來不珍惜眾生、不關愛眾生的心,來不珍惜自己、不關愛自己,這就稱為自他相換(視眾如寶,以他為主;視己如屣,以己為次)。

雖然緣起有差別,但在心態上仍是可以改變的。若為智者,愛自己的最好方式,便是更愛眾生。事實上,愛眾生、恭敬眾生、供養眾生等同愛佛、恭敬佛、供養佛;現今多有只重視上師三寶而輕蔑眾生的現象,這與修習菩提心法是背反相違的。《入行論》也說:

「若人欲速疾,救護自與他,當修自他換,勝妙秘密訣。」

意思是,若有人想快速的救護自他有情,當修自他相換法,此為最殊勝的秘密口訣,極其珍貴,應當如是修習。

十一、修習大悲為體性的受苦:(拔苦)

即修習受苦的大悲心法 ── 既然一心關愛眾生、不忍眾生苦,而修自他相換。因此,觀想:惟願一切未成佛的如母眾生心中的罪障苦(煩惱、無明、業、苦報、煩惱障、所知障、人我執、法我執)都成熟於我身。特別是,透過呼吸法(即吸氣)把一切眾生的苦及苦因,完全化成一團黑氣吸入我心中,並摧毀我的我執、我愛執等罪障;也就是,觀想一切眾生的苦及苦因 ── 今生苦、來世苦、輪迴苦、不能成佛苦 ── 皆無餘成熟於我身,完全盡除,如是修習大悲心為體性的受苦法。

十二、修大慈心為體性的施樂:(與樂)

即修習施樂的大慈心法 ── 既然一心關愛眾生,由衷希望眾生得樂,眾生得樂理應由我施與。因此,觀想:惟願我的身軀、受用、三世所積之善業乃至十方諸佛菩薩所積的無量功德都化成白光,觀想白光透過呼吸法,以呼出的方式,遍照在一切眾生身上,剎那之間皆得今生樂、來世樂、解脫樂、究竟成佛樂,觀想盡所有的安樂都成熟於一切眾生身上,完全具足,如是修習大慈心為體性的施樂法。

十三、修習增上心:(荷擔心)

增上心 ── 是基於不忍眾生苦,除了猛利欲求拔眾生苦、施與安樂之外,並且應該立誓發願,生起猛利廣大的利他心,使令九法界一切眾生離苦得樂都是我的責任(從無間地獄到第十地菩薩,上師、佛除外),從而堅固誓願由我一人親自荷擔,將一切尚未成佛的眾生都安置於無上佛果,決斷立誓,發起如是增上心。

十四、正行發菩提心:

(欲求佛果,為求利他故)

要有圓滿能力才可以圓滿誓願,但是,不用說度化一切眾生,連幫助一個眾生,我現在也都沒有一點能力。那麼誰具足圓滿能力呢?只有佛,只有成佛才圓滿具足利他能力。佛萬德莊嚴,佛的功德說不能盡,佛身具足三十二相、八十隨好;佛語具足六十支妙音,演說各種法門;佛意具足大悲、大智、十力、四無所畏、四無礙解、十八不共法以及無量無邊的威神力,任運無間的佛行事業,遍入眾生心海。

所以為了真實利他,我一定要先成佛,不能不成佛,如是猛利發起為了利他我一定要成佛的菩提心。最大的善心是發起菩提心,最大的惡心是棄捨菩提心;我只有發菩提心,只有成佛,才可以圓滿自利利他。為此,從今以後,我應一切時處皆以菩提心攝持行一切善行,並且至誠祈願,生生世世都修菩提心,生生世世不離傳授菩提心教授的善知識及菩提心法,真實生起菩提心。

後行:

〔同前 “一、修習依師之理” 章節內容〕

▓ 續接章節內容如下所列,

敬請參閱書本。

二十、修習不退菩提心之因

二十一、修習受戒儀軌

二十二、修習布施度

二十三、修習持戒度

二十四、修習忍辱度

二十五、修習精進度

二十六、修習靜慮度

二十七、修習智慧度

二十八、修習緣起性空之理

二十九、修習四攝·

三十、大乘菩提道次第教授略修法

附錄:

一、資糧田簡介

二、六加行略記

三、藏傳菩薩戒本