問

我在修行中非常努力,可是,似乎没什麽進展?

答:這點非常重要。在修行中,不要試圖去達到任何境地。這個要解脫或覺悟的欲望將變成阻礙你解脫的欲望。你可以隨你的意願,日以繼夜地精進修行,但是,如果心中依然有想獲得的欲望,你永遠也達不到平靜。從這種欲望中而來的力量,會造成疑惑和掉擧。不論你修行多久或多努力,智慧是不會從欲望中生起的。因此,只要放下,正念地觀察身和心,但是,不要試圖達到任何境地;甚至連開悟的修行都不可執著。

問

關於睡眠呢?我應該睡多久?

答:別問我,我無法給你答案。對某些人而言,平均一個晚上四小時就夠了。可是,重要的是,你要觀察和知道你自己。假使你試圖睡得很少,身體會覺得不舒服,正念便很難維持;睡得太多也會導致遲鈍或掉擧心。尋找自己的自然平衡,小心仔細地觀察身和心,並且持續地追蹤睡眠的需要量,直到你找出最適當的睡眠時間。如果你醒來時,又翻個身再小睡一下,這就是煩惱(雜染)了。只要你的眼睛一睜開,就要馬上建立起正念。

問

那關於飲食呢?我應該吃多少呢?

答:飲食和睡眠是一樣的,你必須自我了解。食物一定要照身體的需要來吃,並將你的食物視爲醫藥。你是不是吃的很多,乃至用完餐後只覺得昏昏欲睡,以及是不是在日益增胖?馬上停止!審視你自己的身和心。斷食是不必要的,相反地,審察你所食用的分量,找出自己身體的自然平衡。追隨苦修的方式,將所有的食物都一齊放進缽裡,如此一來,你便能夠輕易地衡量出你所食用的份量了。在你用餐時,仔細地觀察自己,了知自己。我們修心的心髓就是如此而已,沒有其他什麼特別的必須去做。只須觀察,審視自己,觀照心,如此一來,你便會明瞭你自己修行的自然平衡是什麼。

問

亞洲人和西方人的心有無差別?

答:基本上是沒有差別的。外在的習俗和語言也許不一樣,可是,人類心中所具有的天性,對一切人類來說,都是相同的。在一位東方或西方人的心中,貪和瞋是一樣的。苦和苦的熄滅對一切的人而言,也是一樣的。

問

將大量的研讀或研究經典當做修行的一部份是否合適?

答:佛陀的教法不是從書本中尋得的。如果你想親身體驗佛陀的教法,就不需去擔心那些書本。觀照你自己的心,審視感覺是如何來、去的,念頭是如何來、去的。不要執著任何事物,只要對當前的事物保持正念,這就是步往佛陀的眞理之道。要自然,你在這兒所做的任何事都是修行的機會,都是佛法。當你在做你的事時,試著去保持正念。假使你在清痰盂或厠所時,別覺得你做這件事是在利益他人。在清痰盂之中就有佛法,別覺得只有靜靜坐著不動、雙腿一盤,才是在修行。你們有些人認爲沒有足夠的時間禪坐,那你的呼吸時間夠不夠呢?這就是你的禪坐:保持正念,不論你做什麼,都要自自然然。

問

我們爲什麼不和老師每天面談呢?

答:假如你有疑問,任何時間,都歡迎你們來詢問他們。可是,在這裡,我們不需要每天面談。如果我回答你的每一個小問題,你永遠也無法瞭解在你自己心中的疑惑過程。你要學習去審視自己、去跟自己面談,這是非常重要的。每隔幾天的開示要仔細地聆聽,然後,用這個教導來和你自己的修行相比較。它們是不是一樣呢?有沒有不同呢?你爲什麼疑惑呢?是誰在疑惑呢?唯有透過自我審視才能明瞭。

問

有時候,我對比丘的戒律會產生苦惱。如果我意外殺害了昆蟲,這是不是過失?

答:戒律是我們的修行根本,可是,你必須不去盲目地執取戒條。在殺生或犯其他的戒律方面,重要的是動機。了知自己的心,你不應該過度地憂慮出家人的戒律。假使用得正確的話,會有助於修行,但,有些出家人對於種種瑣碎的戒律相當掛慮,以至難以安眠。戒律不是拿來做爲一種負擔的。在我們這兒的,修行基礎就是戒律 —— 良好的戒律再加上頭陀行及修行。保持正念並且留意許多輔助的戒條 ——如二百二十七條戒,都要小心謹慎,如此一來,會有很大的利益。

戒律使我們的生活變得十分單純,不需要去疑慮該怎樣去行爲,所以你不須去想,而只需保持正念。戒律使我們能夠和諧地共住、團體能夠順利地運作,外表上看起來,大家的行爲都是一致的。戒律是後者—— 定、慧的基石。藉由正確地運用比丘戒和頭陀行的規條,來強迫我們去過平實的生活,限制我們的擁有物。所以,我們這裡有佛陀完整的修行:諸惡莫作、眾善奉行,平實生活,持基本所需物,以及淨化心靈。那就是,在一切的姿勢中,不論行、住、坐、臥都要留意我們自己的身和心,都要了知自己。

問

我該如何處理疑惑呢?有時候,我被修行方面的疑惑或自己的進展,以及老師所困擾。

答:懷疑是很自然的現象。每一個人都是由「疑」出發的,你可以從中學習到很多。重要的是,不要去認同你的「疑」,也就是,別深陷在其中這樣會使你的心在無盡的輪迴中打轉。相反地,要觀照「疑」、「惑」的整個過程。觀照是誰在疑惑、觀照疑惑是如何來、去的,那麼,你就不會再被你的疑惑所欺騙,進而踏出它們,於是,你的心就會平靜,就可以看見一切事物是如何來、去的。就放下你所執著的事物、放下你的疑惑,然後單純地觀照。疑惑就是這樣來止息的。

問

關於其他的修行方法呢?這些時日,似乎有很多的老師及許多不同的禪坐系統,令人困惑。

答:這就猶如要進城一般。我們可以從北方、從東南方、從許許多多的道路進城。通常,這些系統只是外相不同罷了,不論你走這條或那條路,快或慢,如果你擁有正念的話,這些都是一樣的。有一個重點就是,所有正確的修行最終都必須歸至 —— 不執著。最後,一切的禪坐都必須放下;連老師都不可執著。假使一個禪坐的方法能導致捨棄、不執著,那麼這就是正確的修行。

你也許想去雲遊,想去參訪其他的老師以及嘗試其他的方法。你們有些人也已經經歷過了,這是很自然的欲望。你會發現,問了一千個問題和再多方法的認識,終究不會帶領你至眞理的。你最後會感到厭倦。你會瞭解,唯有停下來,審視你自己的心,才可以覺發佛陀的教導;無需去向外尋求。最後,你仍必須回來面對你自己的眞實本然。這就是使你能夠明瞭佛法的地方。

問

很多次,我看到這兒的比丘似乎没有在修行,他們看起來好像很懶散或没有正念,這點令我困擾。

答:去注意他人是不對的。這樣做無益於你的修行。如果你因此而哭惱,就觀照你自心的苦惱好了。如果他人的戒律不清淨,抑或他們不是好比丘,也不是由你來評定的。光看別人是不會覺發智慧的。比丘的戒律是你禪坐所使用的工具,而不是用來批評或找別人過失的武器。沒有人可以替你修行,同樣地,你也無法替其他人修行。只須對你自己的所做所爲保持正念這就是修行之道。

問

我曾非常小心地修習收攝六根,並且時常將視線放低,正念我所做所爲的每一個小細節。例如:吃的時候,我花了很長的時間,試圖去觀照每一個「觸」——咀嚼、嚐味、吞嚥等等。我每一步都走得非常謹慎小心。我這樣修行對嗎?

答:收攝六根是正確的修行,我們應該全天候地對它保持正念,但是,可別太過度了!自然地走路、吃飯和行動,然後增長在你內心中持續的自然正念。不要去強迫你的禪坐,也不要強迫自己做困難的事,這是愛著的另一種型態。要有耐心,耐心和毅力是必要的。如果你擧止自然,並且保持正念,智慧也會自然地生起。

問

坐禪有必要坐很長的時間嗎?

答:不必要,坐上好幾個鐘頭是不必要的。有些人認爲你能坐得愈久,你必愈有智慧。我曾見過雞在牠們的窩裡坐整天!智慧是從正念一切姿勢中得來的。你的修行應該在你早上醒來的那一刻就開始,一直持續到你入睡爲止。別在意你能夠坐多久,唯一重要的是,不論你在工作、坐著或去浴室都要保持正念。

每個人都有屬於他個人的自然步調。有的人會在五十歲就死,有些人在六十五,而有些人則在九十。因此,同樣地道理,你們的修行都不會一樣。不要去想或擔心這點。試著去正念,然後就讓事物順其自然。接下來,在任何環境裡,你的心會愈來愈平靜。它會猶如森林中的一池清澈水池般地平靜,所有各類奇妙、罕見的動物都會來取水飲用。你將清楚地看見世上一切事物(行)的本然;你將見到許許多多美好、奇妙的事物來、去,可是,仍是平靜的。問題會生起,然而,你會立刻看透它們。這就是佛陀的喜悅。

問

我仍然有許多念頭,縱使我努力試圖保持正念,我的心還是妄想紛飛。

答:不要爲這點擔心。試著讓你的心住於當下,不論心中生起什麼,只要看著它,放下它。連想要除去念頭的意願都不要有,如此一來,心就會達到它自然的狀態。在好與壞之間、熱與冷之間、快與慢之間,都不要有分別;沒有我也沒有你,根本沒有自我,有的只是事物的本然。當你托缽的時候,不須特別去造作,只管走路,並觀看事物的本然。不需去執著獨處和隱居。不論你在哪裡,自然地、留意地了知自己。假如疑惑生起,觀照它們的來與去。這非常簡單,不執著任何事物。

這就好像你正沿一條路走去,時而會碰上一些障礙一樣。當你遇上了煩惱,只要看著它們,以放下的方式來對治。別去掛念已經過逝的障礙,也別去擔心還未來臨的障礙。執持於當下,別去記掛路程的長短或目的。一切都在遷變當中,不論你經歷了什麼,都不要去執著。最後,心會達到它的自然平衡,修行就會自然發生。一切事物會自己來、自己去。

問

你曾看過六祖壇經嗎?

答:惠能的智慧相當的敏銳,那甚深的教導初學者是不易明瞭的。可是,如果你耐心地以我們的戒律來修行,如果你修習不去執著,你終究會瞭解的。從前,我有一位弟子,住在茅蓬裡。雨季時,常常下雨;有一天,強風刮走了一半的屋頂,他並沒有想去修護它,只是擱著讓雨打進來。過了幾天之後,我去詢問他關於茅蓬的事,他說他是在修習不執著。這是沒有智慧的不執著,跟一頭沉著的水牛沒什麼兩樣。如果你好好地生活,生活得簡樸;如果你耐心且不自私,你就會明瞭惠能的智慧了。

問

你曾説奢摩他和毘婆奢那,定和觀二者是相同的,不知您是否可以再進一步説明?

答:其實相當簡單。定(奢摩他)和慧(毘婆奢那)是一起運作的。首先,心藉由專注於一個禪修主題上而達到平靜 —— 它只有在你闔上雙眼的時候才是平靜的,這就是奢摩他。而最後這個奢摩他的基礎便是促使智慧或毘婆奢那生起的原因。如此一來,不論你闔眼靜坐或行走在繁忙的都市中,心都是平靜的。就像這樣:你曾是一個小孩,現在,你是一個大人,小孩和大人是同一個人嗎?你可以說他們是,抑或,從另一個方式來看,也可以說他們不是。

這樣來看的話,奢摩他和毘婆奢那也可以視爲分開的。或者,就如食物和糞便一樣,食物和糞便可說是一樣的,也可說是有異的。不要一味相信我所說的話,去實踐你的修行,並且親自去體驗,這不需要什麼特別的。假使你去審視定和慧是如何生起的,你自會明瞭眞理。這些日子,很多人執著語言文字,稱他們的修行是毘婆奢那,而輕視奢摩他。或者,他們稱自己的修行是奢摩他,而說,在修習毘婆奢那以前,先修奢摩他是很重要的。這些都很愚蠢。別費神地去想這些東西,只要去修行,你自會明瞭。

問

我們的修行中,是否有必要進入禪那?

答:沒必要,禪那是不必要的。你必須建立些許的平靜和心一境性,然後,用這個來審視你自己,不需要任何特別的東西。如果在你的修行當中出現禪那,這也無妨,只要別去執取它就好。有些人就是給禪那束縛住了,這之中是有極大的樂趣的。你必須知道適當的限度,如果你有智慧的話,那麼,你就會知道禪那的作用及限度了,亦如小孩子和大人相比,我們知道小孩子的限度。

問

爲什麼我們要遵循頭陀行的戒條,例如:只能用缽吃飯?

答:頭陀行(苦行)的戒條是用來協助我們斬除煩惱(雜染)的。藉由遵守其中一條戒,例如:用缽吃飯,可以使我們更加正念我們的食物爲藥物。如果我們沒有煩惱,那麼我們怎麼吃都沒關係。可是,在這裡,我們用形式來使我們的修行純樸。佛陀制定頭陀行的戒條,並不是所有的出家人都需要,而是對於這些希望嚴格修行的人,給予這些戒條。它們增添了我們外在的訓練,因而協助我們增進我們心意的堅決和力量。這些戒條是要自己來守持的。別去看別人的修行如何;觀照自己的心,看看什麼對你是有益的。「不論我們分配到什麼樣的禪修茅蓬,我們都必須接受」的戒條,就是個類似而有助益的訓練。這樣使得出家人不會去執著他們的住所。如果他們離開再回來,就必須住另一個新地方。這就是我們的修行 —— 不執著任何一切。

問

如果將所有的食物都放進鉢裡是件重要的事,爲何身爲老師的你,自己卻不做呢?你不認爲老師該樹立典範是很重要的嗎?

答:是的,沒有錯,一位老師應該給學生樹立一個好典範。我不介意你批評我,儘管地問,可是,重要的是,你不能執著老師。如果我在外表上十全十美,那你們全都會執著我。卽使連佛陀,有時候都會告誡他的弟子怎麼做,而他自己卻不這麼做。你對老師的懷疑能夠幫助你的修行,你應該觀照你自己的反應。你有沒有想到,我可能會保留一些食物在鉢外的盤子裡,給在寺裡工作的居士們吃呢?

智慧是要你自己去觀照和增長的。從老師那兒吸取優點,覺知你自己的修行。如果我在你們都必須靜坐的時候休息,這樣會使你生氣嗎?如果我稱藍色爲紅色,或說男人是女人,就別盲目地遵從我。

在我的老師當中,有一位吃的相當快,而且還會發出聲音,然而,他卻要我們慢慢地、正念地吃。我常看著他,覺得非常的沮喪。我痛苦,可是他卻沒有!我只看到了外表。後來,我明白了。有些人開車非常快,但卻很小心;有些人開得很慢卻事故不斷。別執著規矩和外相。如果你最多只用百分之十的時間來看別人,而以百分之九十的時間來看你自己,這就是正確的修 行了。起初,我常看我的老師阿姜通拉,而且有很多疑惑;人們甚至認爲他瘋了。他會做一些怪異的事或對他的弟子很兇。外表上,他是很生氣,可是,內心裡卻什麼也沒有,沒有人存在。他非常卓越。他住於清明與正念之中,直到他入滅的那一刻爲止。

往自身以外看,是比較、分別,這樣你是找不到快樂的。如果你將你的時間花費在尋找完美的人或完美的老師,也是找不到平靜的。佛陀教我們要去看「法」、「眞理」,而不是去看別人。

問

在我們的修行中,我們該如何對治淫欲呢?有時候,我覺得自己似乎是淫欲的奴隸。

答:淫欲應該藉由不淨觀來對治。執著身體的形色是一個極端,我們應在心中保持對立。審視身體如一具屍體,並且看身體腐壞的過程,或觀想身體的各部份,諸如:肺、脾、脂肪、糞等等。當淫欲生起的時候,記著這些,並且觀想身體不淨的這一面。這樣會使你擺脫淫欲。

問

那麼瞋怒呢?當我們覺得瞋怒生起時,應該怎麼做呢?

答:你必須用慈悲。在修行中,當瞋怒的狀態在心中生起時,藉由增長慈悲來平衡它們。如果有人做了什麼壞事或生氣起來,你自己可別也生氣了。假如你也生氣的話,你就比他們更無知了。要有智慧,將慈悲存於心,因爲那個人正在受苦。將你的心充滿慈悲,彷彿他就是你親愛的兄弟。把專注於慈悲的感覺做爲禪坐的主題,將它擴大到世間的一切眾生。唯有透過慈悲,瞋怒才會平息。

有時候,你會看到別的出家人行爲惡劣,因而心生苦惱。這是不必要的痛苦,也不是我們的「法」。你也許會這麼認爲:「他沒有我的嚴謹,他們不像我們一樣,是個認眞的禪修者,這些出家人不是好比丘。」對你而言這是極大的煩惱。不要去比較,不要去分別,放下你所有的觀念,去觀照你的觀念和觀照你自己。這就是我們的「法」。你不可能使每個人的行爲舉止都如你所願或跟你一樣。這樣的期望只會使你痛苦,它是禪修者最常犯的錯誤。只須審視你自己和你的感覺。這麼做,你才會明白。

問

我覺得想睡覺是件很大的問題,它使我很難禪坐。

答:對治睡意有許多方法。如果你坐在黑暗的地方,就移到一個光亮的地方去。打開你的雙眼,站起來,去洗洗臉或洗個澡。如果你想睡覺,就換個姿勢。多經行,倒退著走,害怕撞著東西的恐懼會使你保持清醒。假使這個方法失敗,就站著不要動,將心弄清楚,然後觀照滿心的光明。抑或坐在懸崖或深井的邊緣,這樣你就不敢睡覺了!如果都沒效果,那就去睡一下。小心謹慎地躺下來,試著去覺知,直到你入睡的那一刻爲止。然後,在你醒來的時候,立即起身,別去看時鐘或翻身再睡,從你清醒的那一剎那,就要開始正念。

假如你發現自己每天都很想睡,試著吃少一點。注意自己,如只要再五湯匙你就飽了的話,就停止再吃。然後,喝點水,直到剛剛好飽爲止。去坐下來,觀照你的睡意和飢餓。你必須學習去平衡你的飲食,就在你修行之際,你自然會覺得更有精神,而且吃得更少。可是,你必須自己去調整。

問

爲什麼這裡我們必須作這麼多的禮拜?

答:頂禮是非常重要的。它是一個形式,也是修行的一部份。這個形式應該要做得正確。將前額碰到地面上,手肘靠近膝蓋,雙掌分別離三吋遠,放在地面上。慢慢地拜下去,觀照你自己的身體。對於我們的自負,這是個很好的藥方。我們應該時常頂禮,當你頂禮三拜時,可以心存佛、法、僧的本質,也就是心清淨、光明、寧靜的本質。所以我們用外在形式來訓練我們自己,身和心於是變得和諧。別犯了看別人怎麼拜的錯誤。如果年青的沙彌懶散,或年長比丘粗心大意,也不是由你來評論的。人們很難訓練,有些學得快,有些則學得慢。評斷他人只會增強你的傲慢,相反地,觀察你自己,時常頂禮,去除你的傲慢。

那些眞正與法相融的人,是遠遠超越外在形式的。他們所做的每一件事都是一種頂禮的方式。走路,他們在頂禮;吃飯,他們在頂禮;大小便時,他們也在頂禮,因為他們已經超越我執了。

問

你的新弟子最大的問題是什麼?

答:意見。對於一切事物都有想法與意見 —— 關於自己、關於修行、關於佛陀的教導。很多來到這兒的,在社會上有很高的地位,有富有的商人或大學畢業的、老師或政府官員。他們的心充滿了對於事物的意見。他們太聰明了,以致不聽別人的話。就好像杯裏的水,如果杯子裝滿了骯髒、發臭的水,那是沒用的,唯有將舊的水倒掉之後,杯子才會有用。你必須空掉有意見的心,那麼,你才能明瞭。我們的修行是超越聰明和超越愚笨的。如果你認爲:「我很聰明,我富有,我很重要,我明瞭佛法的一切。」你就已經把「無我」的眞理給遮蓋了。你只看到自己、我、我所。可是,佛教是放下自我的 —— 空、無、涅槃。

問

諸如貪、瞋的煩惱,它們只是虛幻的或是眞實的呢?

答:兩者皆是。我們所謂的貪、瞋和痴的煩惱,只是外在的名詞、外相。就如我們稱鉢是大、小、是好看等等時,這並不是真相,只是我們在愛著中所造作的概念。如果我們想要一個大的鉢,就會說這是個小的。愛著促使我們去分別,然而,眞相,也只是如此而已。我們這樣來看:你是個人嗎?你可以說「是」,這是事物的外相。何況,事實上,你只是種種元素的組合或一群正在變遷的集合體。如果心解脫的話,就不會去分別。沒有大和小,沒有你也沒有我,一切皆空:我們說,無我。事實上,到最後,既無「我」也無「無我」。

問

您能否再稍加解釋「業」?

答:「業」,就是行爲;「業」 就是執著。當我們執著時,身、口和意都會造作「業」。我們造作一些習氣,這些習氣在未來將使我們受苦。這就是我們的執著,我們過去煩惱的結果。一切的執著都將造業。假設你以前是個小偷,而來出家,你的偷竊,曾使他人不愉快,使你的雙親不愉快,現在,你是個出家人了,當你憶起以前是如何使別人不愉快時,甚至到今天,你都會覺得罪惡和痛苦。記住,不只是身而已,口和意同樣可以造作未來「果」的條件。如果你在過去做過一些善事,今天回想起來,你都會很快樂。

心中這個喜悅的心的狀態,就是過去業的「果」,一切事物都是被「因」所左右著 —— 不論是長時間,或者,當你觀察時,是在剎那剎那間。但,你不需費神地去想過去、現在或未來,只要觀察身和心就好。你必須自己去理解「業」。觀察你自己的心,修行,然後你就會清楚明瞭。總而言之,確定你將他人的「業」留給他們自己。別去執著,也別去看別人。如果我服毒,是我自己痛苦,不需要你來和我共承擔!擷取你老師給予的好東西。如此一來,你便能夠變得平靜,你的心就會如你的老師一般。如果你去審視它的話,你就會明瞭。縱使你現在不瞭解,當你修行時,它就會變得很清楚,你自然會知道。這就叫做修習佛法。

當我們年輕時,我們的父母親常訓練我們而且發脾氣,事實上,他想要幫助我們。你必須將眼光放遠一點,父母親和老師批評我們,我們就很不高興,以後,我們便可以了解爲什麼了。長久的修行之後,你就會明白。那些太聰明的人,短時間內就離開了,永遠也學不到東西。你必須除去你的聰明才智,如果你認爲你比別人優越,你只會痛苦而已,眞是可憐。不需去煩惱,只要觀察。

問

自從我出家以來,有時似乎困苦和痛苦反倒增加了。

答:我知道你們有些人曾經擁有過物質享有和外在自由的背景,相比較之下,如今,你們過著清苦的生活。再者,在修行中,我常讓你們打坐和等候好幾個小時。食物和氣候與你們家鄉不同,可是,每個人都必須經歷這些。這個苦是能導致苦止息的苦,你就是這樣學習的。當你生氣、自怨自艾時,就是瞭解心的最佳時機。佛陀稱煩惱爲我們的老師。

所有我的弟子就好像我的孩子,我的心中只有慈悲愛護以及對他們福祉的關懷。如果我似乎讓你們受苦,這也是爲你們好。我知道你們之中有些人受過良好的教育且具廣博的知識,但教育程度不高、世俗知識知道不多的人較易於修行。你們西方人就好像有棟大房子,需要去清理,當你們將房子清理乾淨時,就會擁有一個寬闊的生活空間,以及可以使用的廚房、書房、客廳。你必須有耐心。耐心和毅力對我們的修行而言是非常重要的。當我還是個年青比丘時,沒有你們來的苦,我說本地的語言,也吃本地的食物。縱然如此,有些時候,我也會失望。我想過還俗,甚至想要自殺。這種的痛苦來自於不正見。當你瞭解眞相時,你就可以從見解和意見中解脫,一切事物都會變得平靜。

問

我已從禪坐中增長了非常平靜的心的狀態,接下來,我該怎麼做呢?

答:很好。使心平靜、專一。利用這個專一(定)去審視身和心。當心不平靜時,你也應該去觀照它。如此一來,你就會明瞭眞實的平靜了。爲什麼呢?因爲你會看到無常。甚至連平靜都必須視爲無常的。如果你去執著平靜的心的狀態,那麼,當你失去它們時,你就會痛苦了。捨棄一切 —— 即使是平靜。

問

我曾聽你説過,你對那些非常精進的弟子感到害怕?

答:是的,沒錯,我怕他們。我怕他們太嚴苛,太努力,但,卻沒有智慧。他們把自己逼到不必要的痛苦。你們有些人決心要開悟,於是咬緊牙根,不斷地掙扎,這就太過於努力了。人們都一樣,不知事物(行)的本然。一切的和合體 —— 身和心,都是無常的。只需觀照,不要去執著。

有些人認爲他們知道,便喜歡去批評;他們一看到什麼,就下評論。那沒關係,將他們的意見留給他們自己好了。這種分別是很危險的,就好像一條彎度很大的道路,如果我們認爲他人比我們差或優越或一樣,我們便衝出彎道了。如果我們去分別,我們只會痛苦。

問

我禪坐至今已經許多年了,我的心在任何環境幾乎都是開闊和平靜的。現在,我想要回頭,修習深層的禪定或禪那。

答:很好!這是有益精神(心靈)的練習。如果你有智慧,就不會滯留在心的專注(定)狀態中,就如同一坐便想要坐的很長時間一般。這是個很好的訓練,可是,事實上,修行和任何姿勢都無關。它是一種直下觀心的修行,這就是智慧。當你審視和明瞭自心以後,那麼,你就會有智慧去認識定或書籍的侷限。如果你修行並瞭解不執著後,你就可以回去讀書了。它們將會猶如一道甜點。它們能夠協助你去教育他人,抑或可以回去修習禪那。你會有智慧知道不要去執著任何事物。

問

不知您是否可以將我們所討論的重點再複習一下?

答:你必須審視你自己,知道你是誰,藉由單純地觀照來認識你自己的身和心。在坐、睡、吃當中,知道你的限度。利用智慧,修行不是試圖要達到任何境界。只要正念事物的本然。我們整個的禪坐就是直下觀心,你將見到苦、苦的起因,以及苦的熄滅。可是你必須有耐心,很大的耐心及耐力,逐漸的你會明白。佛陀教他的弟子至少要追隨他們的老師五年以上。

你必須別修行得太嚴格,別耽著於外相上。看別人是不好的修行,只要保持自然,然後觀照。我們出家人的訓練和戒律非常的重要,它們造就了一個純樸、和諧的環境。善加運用它們,可是,要記住,出家人訓練的重心是觀察動機、審視心靈。你必須有智慧,不要去分別。你會因爲森林中的一棵小樹和其他樹的高度和直度不一樣而苦惱嗎?這是很愚痴的。不要評論他人,各式各樣的人都有,不需去背負期望他們全都改變的負擔。

因此,要有耐心,修習戒律。簡樸地生活,並且要自自然然。觀照心,這就是我們的修行。它將導引你至無我,導引你至平靜。

問

你在教導「觀」的意義時,你是指,靜坐著,然後想一些特殊的課題 例如身體的三十二個部份?

答:當心眞正平靜時,這是不必要的。當平靜正確地被建立起來時,觀照的正確主題就會變得很明顯。當觀是「眞的」的時候,就不會有「對」、「錯」、「好」、「壞」的分別了—— 連這些都沒有。你不用坐在那兒想:「噢,這就是那樣的,那就是這樣的」等等,那是一種粗糙的觀的形態。禪修者的觀並非「只是」想而已,而是我所謂的「在平靜中觀照」。在我們的日常作息中,我們要以比較來思惟存在的眞實本然。雖然這是一種較粗的觀,可是,卻可以導致眞實。

問

當你談到觀身和心的時候,實際上,我們有用想(思考)嗎?想(思考)可以產生眞實的内觀嗎?這是不是毘婆奢那(觀)?

答:剛開始時,我們必須用想來作用 —— 縱使往後我們超越它。一旦我們在做眞正的觀時,一切相對的想法都會消失 —— 雖然我們需要由相對的開始。最後,所有的想和思慮都會止息。

問

你說,必須要有足夠的定才能觀,你的意思是要多深的定呢?

答:平靜到能有當下的心。

問

你的意思是不是住於當下,不去想過去和未來?

答:如果你瞭解過去和未來的本來面目的話,想過去和未來都是無妨的,可是,你必須不去執著它們。對待它們如對待其他的事物 —— 別去執著。當你瞭解想只是想,那麼,那就是智慧。別去相信任何想!認知這一切都只是生起而會消逝的東西。單純地視一切事物的如實本然 —— 它只是它 —— 心只是心 —— 而非任何東西或任何、。快樂只是快樂,痛苦也只是痛苦 —— 它只是它而已。一旦你看清這點時,你就會超越疑惑了。

問

我還是不瞭解,真實的觀和想是否一樣?

答:我們以想做爲工具,可是,因爲利用它而生起的了知,是勝於且超越思想過程的,導引我們不再被我們的想所愚弄,所以你要認知一切的想都只是心的牽動,而覺知才是不生不滅的。你認爲這一切牽動被稱爲「心」的,是從何而來的呢?我們所謂的心 —— 所有的活動 —— 只是世俗的心,而絕非眞正的心,真實的就是「如是」——它是不生和不滅的。

只藉著談論它們來了解,是沒有用的。我們需要確實地觀無常、苦和無我;這就是了,我們需要利用想來思惟(觀)世俗諦的本然。這樣做所產生的結果是智慧,並且,如果是眞實的智慧,一切就都是完善、完滿的 —— 我們了知了空性;縱使仍然有想,也是空的 —— 你不會被它影響。

問

我們如何才能達到這個真實的心的狀態?

答:當然啦!你必須和你已具有的心一起運作。視一切生起的都是不穩定的,沒有任何事物是穩固或實在的。清楚地瞭解它,並且瞭解事實上我們沒辦法去握持任何東西 —— 一切都是空的。

當你看清在你心中所生起的事物的本來面目時,就不須再和想一起運作了。對於這類的事,你將不會有疑惑。

談論「眞心」等等,也許幫助我們在瞭解上有相關的作用。我們發明名稱是爲了便於學習,但實際上,自然就只是自然。例如:坐在樓下這個地板上,地板是基礎,它不會移動或四處亂跑。樓上,在我們上面的,則是從這樓延伸出來的。樓上就好像我們在心中所看到的一切 —— 色、受、想、行。事實上,它們並不依照我們所設定的存在,它們只是世俗的心,一旦它們生起,就會再次消失。它們並非眞的自性存在。

在經典中有一個關於舍利弗尊者在允許一位比丘去做頭陀行之前,考驗他的故事。他問如果他被問及「佛陀入滅後會怎麼樣?」時,他會怎麼回答。那比丘說:「一旦色、受、想、行和識生起,就必會消逝。」

可是,修行不是光談生和滅而已,你必須自己親身體驗。當你坐著的時候,單純地觀看實際上正在發生的事;什麼都不要去追隨。觀的意思並不是指執著於想之中。一個在「道」上的人,他的「觀想」是有別於「世間想」的。除非你正確地瞭解觀的眞義,要不然,你愈是去想,你就會變得愈困擾。

我們一再強調要長養正念的原因,是因爲我們需把當下的情況看清楚;我們必須瞭解我們的心的過程。一旦這種正念和瞭解現起時,那麼,一切便都會被被妥善地照料了。爲什麽我們認爲一位了知「道」的人永不會表現出瞋和痴呢?因爲造成這些生起的「因」已不存在了,所以它們能從哪裏來呢?正念已遍蓋一切了。

問

你談的這顆心是不是叫作「本心」?

答:你是指什麼?

問

就好像你說,世俗的身、心(五蘊)之外還有其他東西存在,那到底有没有呢?你稱它作什麼?

答:根本沒有任何東西,我們也不稱它爲任何東西 —— 它只是如此罷了!結束所有的一切,連了知都不屬於任何人的,因此,將它也結束吧!「識」不是個實體,不是個存在體,不是自我,也不是他人,因此,結束它罷 —— 結束所有一切!沒有任何值得欲求的東西!這都只是麻煩的負擔。一旦你清楚地見到這點時,一切便皆結束了。

問

我們可以稱它爲「本心」嗎?

答:如果你要堅持的話,你可以這樣叫它。只要你喜歡,爲了世俗諦的方便,你要怎樣稱呼它都可以。可是,你必須正確地瞭解這一點,這非常重要。如果我們不使用世俗諦的話,就沒有任何語言、概念能用來思惟眞義諦 ——「法」。瞭解這點是非常重要的。

問

在這個層次裡,你談的是什麼程度的平靜?需要具備什麼性質的正?

答:你不需要這樣想。如果你沒有足夠的平靜(定)的話,根本就無法去解決這些問題。你需要具備足夠的定力與專注力,方能知道當下的情況 —— 足夠使清明和理解生起。

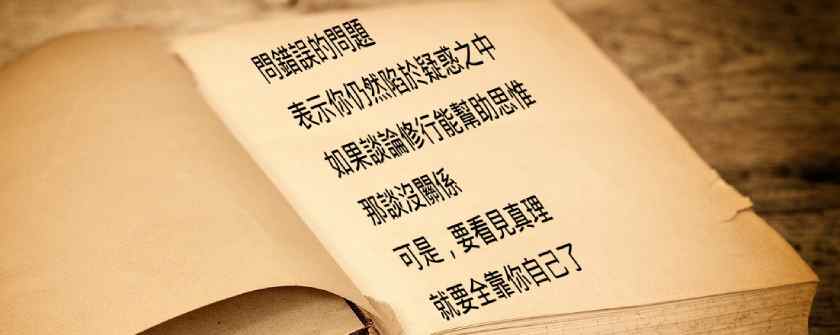

問這樣的問題表示你仍然在疑惑中。你需要具備足夠的平靜之心,才能不致於對自己目前的作爲有所懷疑。如果你有修行的話,你就會瞭解這些了。你愈是去背負這種問題,就愈會使它混淆。如果所談的將有益於思惟(觀),那去談沒關係,可是,這是不會顯示事物的本來面目給你看的。這個法是不會因爲別人告訴、你就會明瞭的,你必須親自去體會 —— 智者自知。

如果你有我們所談的那種理解的本質,那麼,我們說你要做的責任已經結束了,這也表示你不去「做」任何事了。如果依然有事要做,那麼,去做它就是你的責任。

只要繼續放下一切事物,並且知道你現在正在做,不需經常察看自己擔心「要多少三摩地」這類的事—— 它永遠會有適當的量度的。在你的修行中不論生起了什麼,放下它,視它都是不穩定的、無常的。切記!一切都是不穩定的。結束所有的一切,這就是將帶你到根源,帶你到你的本心之「道」。

問

有些時候,我們的心被事物吸引著,且變得污穢或黑暗,可是,我們仍然覺知著自己,諸如:貪、瞋和痴的形態生起時。雖然我們知道這些事物是令人厭惡的,可是,我們就是無法阻止它們生起。可不可以說,即使當我們在覺知它們時,其實是在爲執著的增長提供了基石,或許,甚至將我們自己從我們起步的地方退得更遠?

答:這就對了啊!你必須在那點上繼續覺知它們;這就是修行的方法。

問

我的意思是,我們同時覺醒它們,也排拒它們,可是,卻没有能力去抵抗它們,於是它們便爆開來了。

答:到了那時候,已經超乎你的能力所及了。那時候,你必須重新整理你自己,然後,繼續觀,別當場放棄它們之後就算了。當你看到事物這樣生起時,就會苦惱或感到後悔,但是,我們可以說,它們是不穩定而且會要遭到變遷的,結果是,你們將這些東西視爲錯誤,但,你們卻仍未準備好或無法處理它們。它們似乎是獨立的實體,存留下的業的傾向依然在造作心的狀 態。你不希望讓心變得那樣,但它卻那樣,如此一來,便顯示你的智慧和覺知既不充足也無法追上它們。

你必須修行,並且盡你所能地增長正念,以便得到更大和更多徹見的覺醒。不論心在哪方面有多汚穢都沒關係,不論什麼生起,你都應當思惟(觀)它的無常性與不穩定性。在某些東西生起時、在每一個時刻,都持續這種思惟(觀),一段時間之後,你將會看到所有外塵和心的狀態的無常性。因爲你這樣地看待它們,所以,它們會逐漸失去其重要性,然後,你對心中那個汚穢的執著就會持續地減少。不論苦何時生起,你都將能夠對治它,並重新調整自己,可是你不應該放棄這件工作或棄之於旁。你必須保持不斷地精進不懈,試著使你的覺知來得及與遷變的法塵保持連繫。我們可以說,你的「道」的增長,到現在仍然缺少足夠的力量來對治心的煩惱(染汚);不論苦何時生起,心就變得模糊不清。可是,我們必須持續地令它增長智慧和領悟—— 這就是你所要觀照的。

你必須把持住心,反覆地思維(觀)這個苦和不愉快只是一個不穩定的東西;終究它是無常、苦、無我的。專注於這三個法印,不論這些苦的狀態何時再生起,你會馬上覺知,因爲你以前曾經驗過它們。

逐漸地,一點一滴地,你的修行應該會增加力量,然後,隨著時間的流逝,不論外塵和心的狀態何時生起,在這種情況下,都會失去它們的意義,你的心將會認識它們的本然,接著便放下它們。當你達到一個能夠認識事物並輕易地放下它們的境地時,他們說是「道」已成熟了,你將會擁有能力去立刻擊敗煩惱。從此以後,在這個境地裡只會是生和滅罷了,就如同海浪擊打著海岸一般。當海浪打進來,擊到岸邊時,就會散開來,然後消失;另一波海浪打來,會發生同樣的情形 —— 海浪無法越過海岸的界限。同樣的道理,沒有任何東西可以越過你的覺醒所建立起的界限。

這就是你將遇見和瞭解無常、苦和無我的地方。事物就是在這裡消失的 —— 無常、苦和無我三法印就如同海岸,所有經驗到的外塵和心的狀態就如同海浪。快樂是不穩定的,它以前曾生起過很多次,苦是不穩定的,它以前也曾生起過很多次;這是它們的方式。在你心中,你會知道它們是如此的,它們「就只是那麼多」。心會如此地經驗這些狀態,然後它們會逐漸地失去它們的意義和重要性。這是談論心的特質 —— 它的本來面目。這對所有的人都一樣 —— 卽使連佛陀和他的弟子們都是如此。

如果你的「道」的修行成熟了,它就會變得自動而且不再需要依靠任何外在的事物。當一個煩惱生起時,你會立卽覺知它,並且能夠抵消它。總而言之,當他們說「道」仍不夠成熟也不夠迅速來對治煩惱的階段時,這是每一個人都必須經驗的 —— 無法逃避的。可是,這裡就是你必須使用善巧反觀的地方。不要去觀察別的地方,或試圖在其他地方解決問題。就在那解除它,將這個療法用在事物生起和消逝的地方。快樂生起然後消逝,不是嗎?痛苦生起然後消逝,不是嗎?你將能夠繼續地看見生和滅的過程,並且看到心中的好與壞。這些都是存在的事物(行),也都是自然的一部份。不要緊緊地執著它們,抑或因它們而造作出任何事物。

假使你擁有這種的覺知,那麼,縱使你與事物接觸,都不會有任何聲音出現。換句話說,你會以一種非常自然和平常的方式來看待事物(行)的生和滅。你將只會看到事物的生起和息滅。你會以無常、苦和無我的觀點來理解這生和滅的過程。

「法」的本然就是如此。當你能夠視事物如「就只是那麼多」時,那麼,它們就會保持在「就只是那麼多」。一旦你覺知執著時,就會沒有執著和握持。它們將會消失,有的只是生與滅而已,而那就是平靜。那種平靜不是因爲你不去聽任何東西 —— 你在聽,可是,你瞭解它的本然而不去執著或握持任何東西。這就是平靜的意思 —— 心仍然在經驗外塵,但,它不會追隨或陷入其中。界線是劃於心與外塵、煩惱之間。當你的心和一個外塵接觸時,就會產生喜歡或討厭的情緒反應,因而引發煩惱。可是,如果你瞭解生和滅的過程,如此一來,就沒有任何東西可以生起 —— 它會在那兒就停止了。

問

在我們可以思惟「法」以前,必須要修行和得三摩地嗎?

答:從某一個角度來看,我們可以說是的,沒錯,但是,從修行的方面來說,必須要先有般若(智慧),在世俗的層面裡,是尸羅(戒)、三摩地(定),然後才是般若(慧),可是,假使我們眞正地修習「法」的話,那麼,是先有般若。如果一開始就有般若,意思是說我們知道什麼是對的和什麼是錯的;我們知道心是平靜的和心是煩亂和擾動的。

依經典來說,我們必須說,獨處、收攝會引生慚愧心與對惡行的恐懼。一旦我們建立起對惡行恐懼時,就不會再做錯誤的行爲,如此一來,「錯」就不會存在於我們的心中。當心中不再有任何錯誤的事時,這將提供平靜生起的條件;而那個平靜會構成一個基礎,從這個基礎,三摩地會在一段時間之後成長、增進。

當心平靜時,在平靜(三摩地)中所生起的認知和領悟叫做「毘婆奢那」。這意思是,每一剎那剎那都有如實的覺知,而在這之中,會有不同的性質存在。如果我們要將它們寫在紙上的話,它們就是戒、定和慧。談到它們,我們可以將它們放在一起,而說這「三法」成一體,不可分離。可是,如果我們要說它們是不同性質的話,那麼,正確地說,就是戒、定和慧。

不論如何,假使一個人行爲不善的話,要心平靜是不可能的。因此,視它們是一起增長,是最正確的,並且,正確地來說,這才是令心平靜之道。談到三摩地的修習:它包涵持戒,持戒中包括照料我們的身行和言語,以妨止做任何不善的事或導致我們後悔、痛苦。這將爲修習平靜提供基礎,而一旦我們有了平靜的基礎,就會供以支持般若生起的基礎。

在正式的教導裡,他們強調尸羅(戒)的重要性。「修行在開始應是莊嚴的,在中間應是莊嚴的,在結尾也應是莊嚴的。」事情就是如此。你曾經修過三摩地嗎?

問

我仍在學習中。我去可恩寺參訪師父您的隔天,我的姑姑帶了一本關於您的教導的書給我看,當天早上在工作時我就開始讀一些包涵著不同問題的問與答章節。在文章中,您說,最重要的一點,是讓心觀照和審視內心中產生的因果過程,只去觀察和持續覺知不同事物的生起。

那天下午,在我修習的禪坐中,出現了一種覺得我的身體好像消失了一般的特徵。我無法感覺到手或腳的存在,而且没有身體感覺的存在,我知道身體是在那裡,可是我卻感覺不到。下午,我有機會去跟阿姜 帖(註)作禮,我便向他詳細地説明我的體驗。他説,這些是心和三摩地結合時所出現的特徵,所以我應該繼續練習。這種經驗我只有一次;在後來的幾次中,我發現有時僅無法感覺到身上的某些部份,例如:手,然而其他部份卻依然有知覺。有時,在我修行當中我懷疑,光坐著,讓心放下一切是不是正確的修行方法,或我該讓我自己充滿思慮,或去思惟那些心中尚存疑惑的法。

答:在這個層次裡,不必要繼續下去或添加任何東西,這就是阿姜 帖所指的。我們不必對已經有的再去重覆或添加什麼。當那個特殊的覺知產生時,就表示心是平靜的了,而這就是我們必須去觀照的平靜狀態;不論我們感覺到什麼 —— 不論感覺到好像有個身體或自我存在與否,都不是重點。它必須來到我們覺知的範疇裡。這些狀態象徵了心是平靜的,而且已和三摩地合爲一體。

註:一位年長、受景仰的禪師。

當心統一了一段長時間或少許的次數時,情況就會有所改變,他們稱這作「退出」,而那個狀態叫做「根本定(安止定)」。在進入定中之後,心就隨後退出。事實上,說心退出來雖然是正確的,但它實際上並沒有退出來。另外一個說法是說,心彈回來,或說它改變了,可是,被大部份的老師所使用的說法是:一旦心達到了平靜的狀態,那麼,它就會退出來。總而言之,人們陷於語言使用上的不一致,這會造成一些困難,以致我們可能會懷疑:「怎可能退出來呢?退出來這檔事根本就令人煩惱嘛!」因爲語言的緣故,就能導致很大的愚痴和誤解。

我們所必須瞭解的是,修行的方法是以「正念」和「正知」來審視這些狀態。照無常的法印來說,心會回轉,退出「近行定(upacara samadhi)」的層次。如果心退出這個層次,我們便會透過覺知法塵和心理狀態而獲得一種領悟,因爲在那更深一層的階段(心專注於一個對象的階段)是沒有認知和瞭解的。假使在這點上有覺醒的話,那出現的將會是「行(指五蘊裏的行蘊)」。

就好像兩個人在一起談論佛法。誤解這點的人會覺得受挫折,使得他們的心並不平靜,但事實上,這場對話已發生在增長的平靜和收攝的範圍之中。一旦心退出「近行(upacara)」的層次時,這些就都是它的特徵 —— 此時,會有能力去知道和瞭解種種不同的事物。

心會在這個狀態一段時間,然後,它們再次回轉進去。換句話說,它會如以往一樣,回轉進入平靜的更深層次,抑或,它甚至可能得到比以前所經驗到更純更靜的定的層次。如果達到了這樣的定境,我們應該只去覺知實況,並且持續保持觀照,直到心再次退出來。一旦心退出來之後,種種不的問題就會在心中生起。

這就是我們能夠擁有對種種不同事物的覺醒和瞭解的地方。這裡就是我們應該觀照和審視種種影響心的偏見與問題的地方,致使能夠瞭解和徹見它們。一旦這些問題結束之後,心就會逐漸地再次向内轉,朝向更深層的定。心會安住在那兒而成熟,解脫於所有其他的工作或外在的衝擊,只消一心了知,而這將預備和鞏固我們的正念,直到必須再出來的時候。

修行的時候,這些進進出出的狀態會在我們修行當中的心裡出現,但,這是個很難言說的東西,對我們的修行也不會有害或損傷。一段時間之後心會退出來,而内心的對話就會在那個地方開始,以「行(行蘊)」的形態造作心。假使我們不知道這個活動是「行(行蘊)」的話,我們有可能會認爲它就是般若(慧),或是般若在生起。我們必須視這個活動正在編織和造作著心,而最重要的一件事是,它是無常的。我們必須繼續保持控制心,不允許它開始追隨和相信心所編織的所有造作和謊言。這一切都只是「行(行蘊)」,不會成爲般若。

智慧增長的方式是,當我們傾聽和了知心的時候,當我們傾聽和了知心的時候 —— 就如造作和編織的過程將心帶至不同的方向,然後我們反觀它的無常性和不穩定性。其無常性的覺悟將會促成我們在那點上放下事物的「因」。一旦心在那點上就放下和捨棄它們時,它將變得愈來愈平靜和穩定。我們必須如此地持續在三摩地中進出;如此一來,智慧就會在那裡生起。在那兒,我們將獲得智慧和領悟。

當我們繼續修行時,諸多不同種類的問題和困難都會在心中生起。可是,不論在世界乃至宇宙中將提出什麼樣的問題,我們都有辦法把它們處理掉。我們的智慧便會隨著它們生起,並且找出每一個問題和疑惑的答案。無論我們在哪裡禪坐,不論什麼念頭生起。不論發生了什麼,一切事物都會提供般若生起的因。這裡是它自已會發生的過程 —— 解脫於外在的影響。智慧會這樣生起,但,當它生起時,我們應該小心,別愚痴的認智慧爲「行(行蘊)」。不論我們何時反觀這些事物,都視它們爲無常不穩定的,然後,我們無論如何都不應該去執取它們。假使我們繼續增長這種狀態,當智慧在心中產生時,它會取代我們的一般思考方式和反應,並且,心在一切事物的中心都會變得更圓滿、更光明。當這發生時,我們知道並瞭解一切事物的本來面目 —— 我們的心將能夠和禪坐一起正確地進展,而不受染污。應該如此才是。