次第科頌

比丘 能海 輯

歸敬頌

諸佛正法賢聖僧

直至菩提永皈依

我以所修諸善根

爲利有情願成佛

修行次第( 分五大科 )

(初)三士前導

(二)下士修法

(三)中士修法

(四)上士修法

(五)密乘修法

(初)三士前導(分二)

(初)有暇資圓之信樂(分二)

(二)入道方便

〔甲〕(初)有暇資圓之信樂(分二)

(乙一)得八有暇

(丙一)非三惡道

(丙二)非盲聾瘖瘂

(丙三)非世智邪辯

(丙四)非正法滅盡時

(丙五)非北洲

(丙六)非無想天等(初開爲三即成八)

頌

地獄鬼畜生 盲聾瘖瘂等

世智邪辯才 正法滅盡時

北洲無想天 是名爲八難

難聞佛法故 無此稱有暇

(乙二)得十圓滿(分二)

(丙一)依內五種

(丁一)衆同分圓滿生在人中得丈夫身等

(丁二)處所圓滿生在人中得四衆處等

(丁三)依正圓滿生處中國不缺根支性不頑囂解善惡語堪能受法

(丁四)無業障圓滿於現生中不自教他曾作五無間罪

(丁五)無信解障圓滿於現生中必不成就五無間罪不於惡處而作信解

頌

衆同處所依正圓

現生不作五無間

無諸邪見信業果

如是五種內圓滿

(丙二)依外五種

(丁一)大師圓滿遇大師出世

(丁二)世俗正法施設圓滿值大師教法〔佛在世正說法〕

(丁三)勝義正法流轉圓滿值大師弟子等依法證得諸果向等增上功德

(丁四)正行不滅圓滿世俗正法猶在未滅勝義正法未隱未斷

(丁五)隨順資緣圓滿即衣食臥具湯藥等緣

頌

大師世俗勝義法

教猶住世證未隱

四種資緣悉具足

如是名爲外圓滿

〔甲〕(二)入道方便(分四)

(乙一)親近善士(分三)

(丙一)親近之功德勝利(分三)

(丁一)得法流甘露滋養慧身

(丁二)得有形無形之攝護不墮邪險

(丁三)指示道途之曲直險易無迂迴遲緩不入疑怖之林穩速抵家

頌

諸佛諸祺勝法流

現前恩師二攝護

示初中後道險易

穩速至家唯賴師

(丙二)所親近之德(分十)

(丁一)調伏,與戒相應者

(丁二)寂靜,與定相者

(丁三)惑除,與慧相應伏斷煩惱者

(丁四)德增,戒定慧具不缺不減者

(丁五)有勇,益他無畏無侬者

(丁六)經富,有多聞者

(丁七)覺眞,了實義者

(丁八)善說,不顛倒者

(丁九)悲深,無希求者

(丁十)離退,於一切時恭敬說者

頌

調伏寂靜斷伏惑

德增有勇阿含富

覺眞善說悲願廣

離退十德堪依止

若無全具此十德

應具悲心與調伏

(丙三)能親近之事(分二)

(丁一)意樂(分三)

(戊一)信,常觀功德故

(戊二)敬常念恩德故

(戊三)無退,不思不見一切過失故

(丁二)加行(分二)

(戊一)以身命財力修供養

(戊二)以如教修行供養

頌

常思功德常念恩

不見不思師過失

内外供養法供養

加行意樂事師事

(乙二)聽聞正法(分九 )

(丙一)不驕慢,不執財色知見故

(丙二)不蓋障,不爲五蓋所覆故

(丙三)恭敬,說法者作大師想佛法難得聞想

(丙四)不怯,聞諸聖者難行難忍不怯不弱

(丙五)不貪,不爲稱讚名聞好奇貪多學而不修行

(丙六)及時,爲自他利請法應時

(丙七)不求過,不觀說法 人過失

(丙八)依義,善達法義不泥文言

(丙九)喩,佛如醫王法如妙藥,自爲將死之病人

頌

不倒不覆善持瓶

不怯不貪能及時

不求過失依於義

醫王良藥及病觀

(乙三)如理作意(分四)

(丙一)樂法・正思・稱量・觀察・精密攝持

(丙二)十四無記及離境不作邪思

(丙三)未知求知已知無忘

(丙四)不了,達理仰推如來不生疑謗

頌

於所聞法樂正思

稱量觀察依於義

默說大說諸密義

不思議處不思議

未知義求正了知

先了知義無忘失

於甚深理不能達

仰推如來非我境

(乙四)法隘法行(分三)

(丙一)如所求所受之法身語意業無倒次第修學

(丙二)於佛制止身語意業決不造作誤作速爲懺除

(丙三)於佛令修身語 意業如教次第精勤修學有未能者發慚愧心設忘失當補作

頌

如所求法如所受

身語意業無倒轉

於佛所止不造作

佛令修行勤精進

(二)下士修法(分四)

(初)念無常

(二)觀惡趣

(三)歸三寶

(四)明業果

〔甲〕(初)念無常 (分四)

(乙一)凡有情必死之決定

(乙二)死不定何時來

(乙三) 死至時無可拒止

(乙四)死後不定何趣受生

頌

有情決定死 死來無定期

死至不可拒 死後何所歸

(甲)(二)觀惡趣(分四)

(乙一)遊履何道自無主宰

(乙二) 獄中寒熱等苦

(乙三)餓鬼饑渴等苦

(乙四)畜生饑餓互食鞭打負重殺害等苦

頌

地獄寒熱苦無間

餓鬼腹饑頭火燃

畜生互食打殺苦

自無主宰隨業牽

〔甲〕(三)歸三寳(分四)

(乙一)決定,除三寶外無人無法可作究竟之歸依

(乙二)信樂,知三實有實德能堪作究竟解脫自他苦縛之歸救處

(乙三)受皈,受皈之法準上二義無諂誑憍慢下坐從師受得 (千里內如無僧得從佛前受後遇僧時即速補受)

頌

決定信樂歸三寳

無諂誑憍從師受

(乙四)行持(分二)

(丙一)別學(分二)

(丁一)應止者(分三)

(戊一)永不皈依天神外道

(戊二)不惱害一切衆生

(戊三)不與外道共住

頌

不歸天神外道等

不惱不害於衆生

不與外道人共住

違斯三法失歸依

(丁二)應持者(分三)

(戊一)永歸依於如來

(戊二)永歸依於正法

(戊三) 永歸依於眾僧

頌

歸敬如來是我師

歸敬正法證教體

現前僧衆四果等

直至菩提永歸依

(丙二)共學(分六)

(丁一)常念三實殊勝功德

(丁二) 報三寶恩故凡諸受用先當以事以意恭敬供養

(丁三)發四宏願晨夕各作三次

(丁四)凡有興作或有所求皆先呈白現前三寳(除世間常事)

(丁五)了知三寶利樂晨夕各作三次歸依

(丁六)守護三寶如人愛命雖遊觀等時亦不失念

頌

常念三寶勝功德

恩德無邊應供養

於諸衆生發宏願

凡所興求白三寳

晨夕三七作歸依

守護歸戒如愛命

〔甲〕(四)明業果(分四)

(乙一)忍業果決定(分二)

(丙一)五果(分五)

(丁一)異熟果(分三)由善惡等有記之業,而得無記等果,因果相望不同,故曰異熟,如上品十惡能感地獄之異熟身,中品餓鬼、下品畜生、十善天人,若在人中,最優勝者:壽量、形色、種族、自由、一切圓滿,信言威肅、大勢、名稱、男性、大力,一切具足

頌

因由善惡業 果屬於無記

異時及異類 變易等果熟

(戊一)異時而熟

頌

因果不同時 非如刀砍傷

有生報後報 要待緣而熟

(戊二)異類而熟

頌

人作善惡業 天獄等受報

或因口作業 受報在身等

又手足作業 而餘處受報

勿謂報有差 報主不變易

(戊三)變易而熟

頌

木水盡成炭 炭無火成灰

舊種壞 新種生

果縛斷 子縛生

報有生後 果須變易

(丁二)等流果:由前之善心而轉生後之善心,依前之惡心而益生後之惡心,無記亦然;謂出惡趣已,雖生人中,猶招同等類流之惡果,以十惡業次第配之,壽命短促、受用匱乏、妻不貞良、多遭毀謗、親眷乖離、聞違意聲、他不受語、貪瞋癡惑、比餘增勝

頌

善惡或無記 同等類相續

以十惡對觀 善流則異此

(丁三)增上果:此由正報所感之依報也,譬如多殺生者,外器世間、飲食藥果、微小無力、不予取者、常値旱潦、果實鮮少,欲邪行者,污泥糞穢,心所不樂。若妄語者,農事船業,虛而不實,少興盛等。離間語者,地不平坦,高下難行。粗惡語者,地多株杌,荊棘瓦礫等。 若綺語者,果不結實,或非時結實等。貪心者,一切勝事,年月日夜,轉衰微等。瞋心者 多有疫癘災害兵戈等。邪見者,於世間勝妙生源,漸見隱沒等

頌

增上謂外緣 是正報所依

世人不了此 緣劣怨他人

(丁四)士用果:總依造作之力而得者,如力田之於穀麥,加行之於,道果。(餘從略)

(丁五)離繫果:依湼槃之道力而證顯之者,涅槃離諸繫縛,故云離繫。(餘從略)

頌

士用造作力 離繫道所顯

(上之正義今未具引詳見瑜伽顯揚毗婆娑俱舍等論參攷則楞嚴文最妙)

(丙二)四報(分四)

(丁一)現報,此生作業此生受報

(丁二)生報,此生作業來生受報

(丁三)後報,此生作業後後生受報

(丁四)不定報,此生作業不定現生後何生受報

頌

或此生現報 或報在來生

或後後生報 或不定何生

引滿諸緣異 故報時差別

報快禍福淺 報遲禍福深

罪報要求急 福報迴衆生

(乙二)黑白業之取捨(分二)

(丙一)十善應取

(丙二)十惡應捨

十不善之過患

惡名流布,智者所呵,樂少苦多,遠善近惡,死時生悔,後墮惡道,世世積集,久則難治;從冥入冥,常在三途,難得出離,又自不護愛,自樹敵幢,安布苦具,坑陷機關,相易淫殺,自賊其身,累及父母,妻子朋黨,連類災害;又毒藥雖少,久則殺身;負債雖少,漸漸滋息;十惡應捨,十善當取,云何為善,反十惡故。

頌

已作業不失 未作業不得

業果若不定 便成無因果

業果若決定 衆生不成佛

當知業可轉 如二水相投

熱多冷從熱 冷多熱從冷

智者善觀察 作業知取捨

(乙三) 除黑業四力(分四)

(丙一)滅現行罪力,依律制諸法現前懺除

頌

滅現行罪依律制

滅過現罪法又六

令罪不生精修戒

依師三寳息諸惡

(丙二)滅過現罪力(分六)

(丁一)依讀誦甚深經典力

(丁二)依持誦咒力

(丁三)依觀佛菩薩形像力

(丁四)依禮拜供養造塔像及施等力

( 丁五)依稱謂佛菩薩功德名號力

(丁六)眞空信解力

頌

事懺誦經持密咒

觀像禮拜供養力

造塔造像及佈施

稱讚佛僧名號等

若能了達眞空理

名爲理懺滅罪根

(丙三)令罪不現行力,精嚴學修戒學

(丙四)依止力,依賴三寶師尊有形無形止惡修善

(乙四)破邪見(分三)

(丙一)破毀謗戒乘,謗別解脫戒等(頌見上士修法戒波羅密)

(丙二)破惡取空,執無因果等

頌

世人執虛妄 而興鬥爭苦

如來說空義 爲救此苦等

若復又執空 是名佛不救

由空義錯解 無因果罪福

殺生貪飲酒 妄語言自證

乃至偷盜等 皆從我執生

非眞無我執 口談說玄玅

由我執滅壞 慧眼觀一切

若我執未壞 肉眼觀世間

(丙三)開示愚癡不畏罪

頌

自安穩快樂 現前皆如意

遊玩衣食美 任情依強勢

不畏福漸盡 亦不愍他人

謗三寶戒定 大笑憫人愚

不即時行樂 自苦或迷信

福盡而衰現 種種橫逆生

人死財消散 慘痛無所依

王臣被抄沒 苦境過常人

萬緣不隨己 思往倍傷心

前途茫無計 行樂更增悲

(三)中士修法(分二)

(初)四諦

(二)三十七助道品 (附十二緣起頌)

〔甲〕(初)四諦(分四)

(乙一)苦諦四相(分四)

(丙一)苦無常,刹那生故,從緣生故,故無常。

(丙二)苦苦,惑業自在所成故苦 (三苦、八苦、六道等苦,觀苦因由 )

(丁一)三苦

(戊一)苦苦:生老病死怨會等苦

(戊二) 樂䒷:愛別離苦,求不得苦

(戊三)行苦:五取蘊苦

(丁二)八苦

(戊一)生苦觀(分四 )

(己一)生由苦中引出,謂地獄有情,純苦餓鬼及餘受苦有情,多由苦受引生,從苦生苦,苦由苦生

(己二)生爲衆苦所依止處,是住持老病愁憂無常等之基地故

(己三)生爲煩惱所依止故,若生此世,便有煩惱隨生,逼迫身心 難安樂故

(己四)生為死因,雖非所欲總不能免故

頌

生爲苦之因 衆苦所依聚

老病諸愁憂 無常等住地

煩惱復隨生 逼迫身心等

生爲死之因 無生何有死

(戊二)老苦觀(分五)

(己一)盛色衰減:腰弓、頭白、髮落、面縐、不可愛樂

(己二)氣力衰減:坐立艱難、言詞訥鈍、行動遲緩

(己三)諸根衰減:眼根於色,不堪明辨,乃至念力多忘

(己四)受用衰減:飲食難消,餘欲亦诚

(己五)壽量漸短:如少水魚

頌

老苦復可憐 盛色日衰減

腰弓頭似銀 面縐不樂看

念力多忘失 命根快欲斷

壽者復多憂 久憂長不死

(戊三)病苦觀(分五)

(己一)身體病壞,肉瘦皮枯

(己二)憂苦增長,四大不調,逼惱其身,日夜愁惱

(己三)不堪受用,於可意境,不良於病,不堪受用,所欲威儀,無能振作

(己四)强令受用,於不樂境諸藥食等,惟强受之,乃至火燒針刺粗猛觸等 亦須忍受

(己五)命根斷絕:恐命不永,所生諸苦

頌

四大不均平 逼惱身心苦

肉瘦皮乾枯 動上不自由

威儀難振作 受針灸等痛

樂境欲不與 時時斷命憂

(戊四)死苦觀(分二)

(己一)受用離別,難捨田宅財用, 朋翼眷屬、自身可愛

(己二)命終時苦,將捨受時萬苦交煎

頌

死苦痛捨離 一切携不去

極可愛自身 眷屬良朋翼

田宅諸財物 勢位巧文藝

父母諸妻子 不能相偕去

(戊五)怨憎會苦:仇怨相會,恐其報怨、治罰、惡名、逼命等苦

頌

若仇怨相逢 怖報怨治罰

惡名聲逼命 避免苦復生

(戊六)愛別離苦:親愛眷屬生別離等,發起憂惱愁啖悲哭愛戀迫心等

頌

由世境所迫 親愛眷屬離

發起愁憂惱 悲哭等痛心

(戊七)求不得苦:農不穫實、商不獲利、高位無階、求開不達、心灰意冷、惱喪難堪

頌

農種不穫實 商賈而失利

欲高位無階 求聞事反違

或心灰意冷 惱喪等難堪

或苦思計較 欲求不得苦

(戊八)五蘊取著轉盛苦(分五 )

(己一)引後有苦器,謂依五取蘊身心,能引以後諸苦

(己二)現成苦器,謂能依此受老病等

(己三)苦苦器,粗重現苦 (即生老等苦)

(己四)壞苦器,暫時隨順自己,與樂和合之將來苦

(己五)行苦性,由先惑業自在之一切行爲,而有此身器,以此身器復又引起中後有行,猶如連鎖,果縛未脫,子縛復生,流轉之中,數數捨身,數數受生,損益不定,勝劣無定,獨來獨往,而受如上生等諸苦,無有厭棄,不求止息,聽其流浪,受困無窮,豈不哀哉!豈不哀哉!

頌

貪著於五蘊 流轉䒷增盛

引後有無窮 成現在苦器

亦盛苦苦器 雖暫時隨己

引起死中後 猶連鎖無盡

流轉盡六道 數數取捨身

損益業不定 勝劣趣無憑

長劫受重苦 復不作厭棄

亦不求停息 應風浪豈止

(丁三)六道等苦

頌

諸天戰爭時 斷支殞命等

劣天被驅擯 死住不自在

修羅多嫉妬 熱惱而興鬥

截支或斷命 雖智不見諦

人苦謂生等 苦迫如獄鬼

或修羅畜生 似天而速壞

畜弱肉强食 困饑渴獵等

耕負任打殺 但念水草淫

餓鬼業由貪 内外自體障

人間月爲日 壽命五百年

地獄中輕苦 勝剌三百槊

寒熱等無間 壽命同天量

由何當觀苦 自觀趣解脫

若不觀他苦 悲心無所出

父母在獄中 或墮於鬼畜

盼我救拔他 安可自受樂

(丙三)苦空,他義之主宰無故空

(丙四)苦無我,自性之主宰不成就故無我

(乙二)集諦四相(分四)

(丙一)集因(惑) :猶如疾病,是生諸苦之因故

(丙二) 集集(業):猶如瘡疽,諸苦漸次漸次發生故

(丙三)集生(苦) :猶如忽被痛刺,諸苦猛烈生故

(丙四)集緣(上三者之助):猶如罪人之邏卒,守至死,有時及逼迫令其於中三界作餘緣之能作者故(今人稱爲環境也)。

頌

初煩惱發生 次積業增長

若死若結生 於中相續等

成流轉之因 由惑業二者

然以惑爲主 若無水土潤

業種芽不生 離苦亦無困

又雖無先業 新惑取後蘊

貪瞋癡等惑 一一極可怖

貪如麫入油 如蜂如魚等

毒食刀上蜜 淫女軟賊等

瞋恚心麤猛 猶如不治火

損害於自他 焚燒功德林

無明貪瞋等 壞自他壞戒

衰損失利譽 鬬靜增惡死

他生墮八難 使我大憂苦

住於我心中 以我作奴婢

驅我歷萬險 引我到深淵

樂我亦損我 忍苦反受呵

如是煩惱怨 百倍世間仇

世仇有等限 此仇常悠悠

善觀施對治 勿任此心遊

(乙三)滅諦四相(分四)

(丙一)滅:滅之自性之相者,即無我相是也;謂即斷煩惱之離故(因體) (正在工作之剎那)

(丙二)解脫:即苦寂盡之離是也(大經說爲寂靜遠離)。

(丙三)妙善:卽眞阿練若以樂淨爲自性能成之離,於無明愛死等苦蘊 究竟寂靜之中於無我性,及解脫及阿練若及空性等之相無與願無,及於現行性之所作亦無(境)。

(丙四)定生:决定出生之相者,即空無願無作之能作是也,如次的如 其所有決定出生,離因性三者之成就,及離與斷,凡此決定出生殷勤之現行能作之成就及斷離等(行或用)。

頌

滅謂滅我相 斷煩惱之離

解脫言苦盡 妙善阿練若

是境是能作 空無願無相

能作成就者 名決定出生

(乙四)道四相(分四)

(丙一)道:發趣菩提湼槃之道,根本智之能作。

(丙二)道品三十七 :於現在煩惱種子之習氣,能作斷離之加行法,依不顛倒之理念隨順之,爲建立佛法不可離之修行方法。

(丙三)道成辦:心之住理現證能於三學之加行等成辦。

(丙四)道決定獲:修行解脫之法時,能作盡苦之道,於此諸法之加行能作。

頌

道者趣菩提 體智之能作

道品多屬用 順理諸方便

戒定慧等學 心住理能行

由修解脫行 能生盡苦智

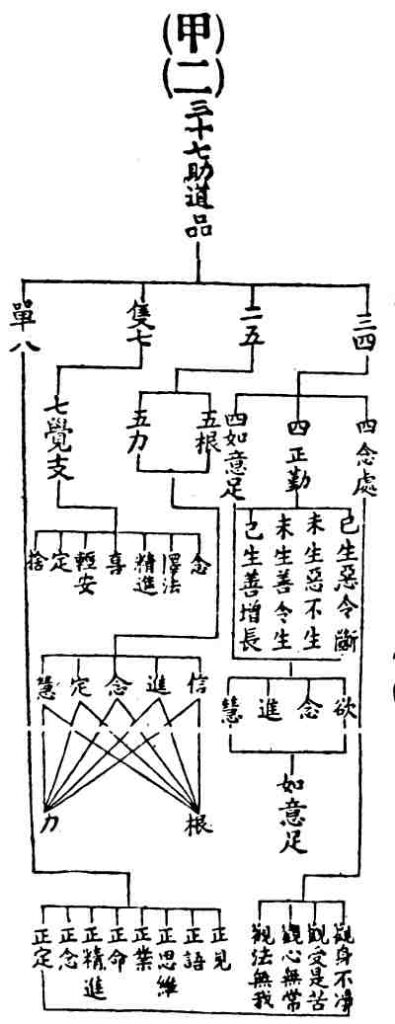

〔甲〕(二)三十七助道品

頌(總說)

三十七助道

四念處正勤

及四如意足

五根五力等

七覺八正道

略爲四念處

開則三十七

更廣復無盡

不以一種藥

而止衆病故

餘無量修法

皆攝在此中

四念處

念隨順正智 緣中得止住

以念持此法 對治四顛倒

四正勤

破邪行正道 不同世問勤

於法欲求證 黑白之止行

四如意足

能攝心安穩 止住一緣中

失勤多散亂 令心調柔故

五根力

調柔生五根 不可壞稱力

或以淺深論 或以軟利名

七覺支

七覺支修用 令人於實智

念集善遮惡 中三沉令起

後三輕安等 心散時令定

得法心安穩 漸至湼槃城

八正道

於法觀不謬 八正道戒見

正見四念處 慧根力擇法

正語離口邪 正思惟諦理

正業正命者 除一切邪命

正精進四動 進根力進覺

正念念處等 念根力念覺

正定如意足 定根力定覺

念處正修法 正勤行不謬

攝心稱神足 根調柔名根

轉深說名力 入無學實智

說明菩提支 於法見不謬

王道之金純 稱云八正道

(附)五種邪命 (比丘營不如法事而爲生活謂之邪命有五種)

(一)詐現異相:於世俗之人詐現奇特之相以求利養者

(二)自說功德:自說己功德以求利養者

(三)占相吉凶:學占卜而說人之吉凶以求利養者

(四)高聲現威:大言壯勢而現威勢以求利養者

(五)說所得利以動人:於彼得利則於此稱說之於此得利則於彼稱說之 以求利養者

(附)十二緣起頌 (出俱舍論)

無我唯諸蘊 煩惱業所爲

由中有相續 入胎如燈燄

無有實我唯色受想行識之五蘊假我, 若爾此蘊即應從此世轉至餘世,然蘊體是剎那即滅無輪轉用故,要因數習惑業之作用,命中有蘊入胎相續有如燈燄。

四有輪轉

本有→ 即現在身之五蘊

死有→ 命終剎那之五蘊

中有→ 死後生前之五蘊

生有→ 中有入胎之五蘊

(生老等)

如引次第增 相續由惑業

更趣於餘世 故有輪無初

如業所引,次第轉增,諾蘊相續,果縛未盡,子縛復生,故無最初作者,唯有惑業苦作十二支輪,旋廻不息,無始無作。

如引次第增 相續由惑業

更趣於餘世 故有輪無初

或在名色位命終,唯歷二位,乃至取位命終,但歷七位,欲界具八支者爲圓滿,色界無名色支,無色界無名色及六處。

宿惑無明位—— 無明 ——

先世煩惱,至今果熟,總謂無明,即不明、妄明義

(智不及愚與煩惱愚)

宿諸業名行 —— 行

宿生福非福不動等業,至今果熟,總名爲行。

識正結生蘊 —— 識 ——

於母胎等正結生時,剎那五蘊。

六處前名色 —— 名色 ——

結生之後,六處生之前,中間諸位,皆名名色 —— 羯刺藍等五位。

從生眼等根・三和前六處

—— 六處 —— 眼等已生,至根境未和合位,名六處。

於三受因異・未了知名觸

—— 觸 —— 從出胎至三歲,於根境識三和合用起,然未了苦樂諸受,名觸。

在婬愛前受

—— 受 —— 四五歲已去,十四五已來,已了三受差別,雖起衣食等貪,未起婬貪 —— 名受。

貪資具婬愛

—— 愛 —— 十六七已去,貪妙資具及婬愛現行,未廣追求 —— 名愛。

爲得諸境界・徧馳求名取

—— 取—— 爲得種種上妙境界,周徧馳求 —— 名取。

有謂正能造・牽當有果業

—— 有 —— 因馳求故,積集能牽當有果業 —— 名有。

結當有名生

—— 生 —— 由此業力,從此捨命,正結當有名生(當有之生即今識位)。

至當受老死

—— 老死 —— 生剎那乃至當來受支,總名老死,如是老死,即今世名色等四支。

傳許約位說

—— 傳許世尊唯約分位,說緣起,有十二支。