次第科頌

比丘 能海 輯

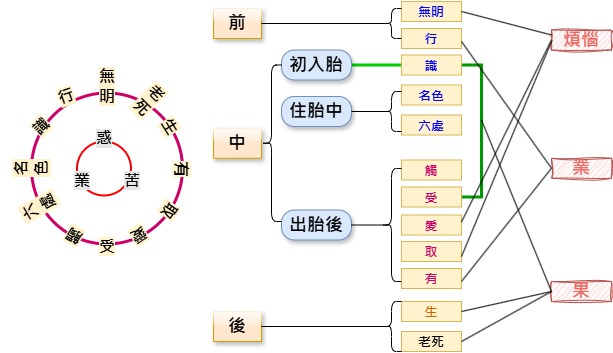

四種緣起

一、剎那緣起——於剎那中由貪等行,具十二支。

二 、連縛緣起——無間相續義,鄰次相屬義, 謂同類異類因果無間相屬而起。

三、分位緣起——於無際中唯取三際十二五蘊。

四、遠續緣起——久遠相續無始。

從勝立支名

問:若支支皆具五蘊,何緣但立無明等名。

答:以何支中何法勝,故立何名。

於前後中際・為遣他愚惑

爲生不知來,死不知去,現在不知何等是我,此我云何,我誰所有,我當有誰,或執無因如斷見等,或執邪因如大自在等,佛爲救此愚者說十二支。

三煩惱二業 七事亦名果

略果即略因 由中可比二

由中際之廣可比前際之因後際之果故略

從惑生惑業

—— 惑生惑,愛生取 惑生業,取生有,無明生行。

從業生於事

—— 行生識,有生生。

從事事惑生・有支理唯此

—— 事生事,識生名色 生生老死等,事生惑,受生愛。

(四)上士修法(分四)

(初)修平等捨心

(二)修菩提願心

(三)六波羅密(附如般若門)

(四)四攝法

〔甲〕(初)修平等捨心(分三)

(乙一)怨親不定想

頌

昔日之仇怨 聞名生憎怖

後復爲良友 無彼反不樂

順我者日親 逆我即爲仇

或從無我觀 或以仇爲友

(乙二) 自他易地想

頌

自他易地觀 亦世聖所教

若不從定修 則但墜言說

上士恆勤求 自苦他安樂

若慈母愛子 非他利譽故

(乙三) 等皆如母想

頌

(一)無量輪廻中父母即是衆生

(二)現在活我之父母即是衆生

(三) 使我了知解脫之父母即是衆生

(四) 作悲田使我成佛之父母即是衆生

〔甲〕(二)修菩提願心(分三)

(乙一)引言並發心之法喩及方便總說

頌

大般若佛母 諸佛佛子生

由圓頓次第 證果貴初心

發心利他故 樂正等菩提

如地、金、月、火,

大藏、寳源、瀛

金剛、山、藥、善,

如意,日、美音,

王庫藏、大路, 乘騎・流無盡,

樂聞聲、河、雲,二十二種等

讚發心性相 餘處復廣明

行假無三世 一多大小平

悲圓菩提滿 發心佛即成

發心證果二無別

由是中間發心難

發心非難難常繼

常繼方便應當說

(乙二)正觀(分六)

(丙一)知母 (決定盡法界之有情,無一非三世之父母)

頌

恆發意觀想 日夜各三次

信六道九有 恆河沙衆生

盡法界有情 皆過未父母

以長劫輪廻 當知如演劇

又現生活我 衣食等增上

毒蛇諸惡人 於我不相違

為作解脫因 賢聖知識等

一切惡有情 及諸仇怨類

悲田六道衆 能長菩提因

成佛之父母 亦一切有情

(丙二)念恩 (應觀無盡悲流)

頌

父母生養教 悲流恆無盡

隨子生憂喜 慈愛過己身

觀今思既往 恩念正等齊

縱使兩肩負 何能報萬一

(丙三)報恩 (不知報恩,實世間之大無慚愧者)

頌

母流轉三有 正法多不聞

況在地獄中 或墮鬼畜生

盼子作救拔 子自安不聞

雖人頭而畜 不如鴉羊等

由不聞正法 不遇善知識

今在佛前誓 願盡度慈親

(丙四)悲心 (決定代受彼苦)

頌

嗚呼師尊三寶大慈悲

父母有情罪障惡業等

不聞正法八難並三塗

險厄愁憂無量一切苦

充滿有情界及器世間

惟願現今我身皆代受

盡未來際無息無止期

(丙五)慈心 (決定施以己之利樂)

頌

凡我三時善根諸利樂

願悉無餘施供衆有情

有情惱我罵呪打殺等

觀若生身父母悉順承

諸惡果報齊降密如雨

(丙六)增上心 (決定成佛心,作報恩之究竟)

頌

父母究竟離苦得安樂

要當成佛一切乃堪能

萬德莊嚴釋迦妙法王

無緣大悲寶庫觀世音

無垢大智湧泉妙吉祥

摧伏魔軍無餘秘密尊

大悲恩流諸祖諸師等

自他成佛唯願垂加被

(乙三)結語

頌

所緣盡有情 次第總別修

行相須明了 決定心不動

智悲德速圓 伏滅諸我見

成佛之始基 亦頓超土地

〔甲〕(三)六波羅密(分六)

(乙一)施波羅密(分三)

(丙一)施種類 (分四)

(丁一)內施

(丁二)外施

(三)無畏施

(丁四)法施

頌

頭目妻財施 令他無恐懼

慈願善說法 正言至一語

(丙二)施功德 (分五)

(丁一)滅減守護苦

(丁二)滅減追求苦

(丁三)斷貪心及滅當來由貪所生諸苦

(丁四)心志歡喜,無不足之憂愁

(丁五)當來財富自在,究竟满足檀度

頌

斷守護追求 貪心當來苦

歡悅心志光 無不足憂愁

當來大財富 亦安然自受

不與五家共 最後滿檀度

(丙三)對治施障(分四)

(丁一)先未串習障

(丁二)施物乏少障

(丁三)耽著,上妙悅意財物障

(丁四)深樂施果障

頌

若先不習施 今世有不捨

觀功德過失 多少廣串習

施物不如意 由前慳貪盜

若不勵力施 困窮且日極

不以上妙施 得果難悅意

又執持妙寶 生險死不去

樂計思果報 如販籌子息

不了三輪空 不得波羅密

(乙二)戒波羅三(分三)

(丙一)戒體(分四)

(丁一)由慈悲心,欲利益安為樂無量眾生,決定受行菩薩之行

(丁二)從他正受

(丁三)受己無犯

(丁四)雖犯還淨

頌

由大慈悲心 利樂盡有情

時空等無盡 受諸菩薩行

從他受如律 護持謹無犯

雖犯速還淨 是名爲戒體

(丙二)戒相(分二)

(丁一)性戒(分十)

(戊一)身三:殺、盜、淫

(戊二)口四:兩舌、惡口、妄言、綺語

(戊三)意三:貪、瞋、癡

(丁二)遮戒:菩薩三聚戒 (分三)

(戊一)律儀戒:瑜伽云(卷四十)律儀戒者,謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀,即是苾蒭戒 、苾蒭尼戒, 正學戒,勤策男戒、勤策女戒、近事男戒、近事女戒。

(戊二)攝善法戒:瑜伽云攝善法戒者,謂諸菩薩受律儀戒已,所有一切爲大菩提,由身語意積集諸善,總說名爲攝善法戒。

(戊三)饒益有情戒:即四攝法,布施、愛語、利行、同事。

頌

戒相說性遮 性謂十惡等

遮言三聚戒 如來金口制

律儀攝七衆 各各別解脫

不得別解脫 大戒築無基

瑜伽虚空藏 重戒總十八

攝善三十四 饒益戒十二

(丙三)破邪見(分二)

(丁一)辯定共道共與律儀戒

(丁二)辯無律儀戒菩薩戒則不具支

頌

定共得定生 道共得果向

如法受便生 唯制戒律儀

大般若云 未見聖諦

未證實際 所有犯者

或有因緣 易可還淨

若見聖諦 證實際已

異見深重 難可還淨

若不具律儀 菩薩戒缺支

雖有方便儀 難興真作用

由戒增我執 持已輕他犯

無悲不勸攝 不嚴責皆非

(乙三)忍波羅密(分三)

(丙一)耐他怨害忍(分五)

(丁一)宿生親善想

(丁二)隨順法無我想

(丁三) 無常想

(丁四)應令彼安樂想

(丁五)攝受想

頌

宿生親善想 諸法無我觀

彼此剎那異 最後皆當死

或令彼安樂 攝受為己任

况怨親不常 自他或異地

(丙二)安受衆苦忍(分五)

(丁一)爲求菩提,受持戒法,衣食粗少,威儀行乞,種種勤劬等苦能忍

(丁二)於世八法能忍(利衰毀譽稱譏苦樂)

(丁三)爲供事師三寶,尋求正法,獨處寂靜,思維觀察,如理治心,修習止觀等苦能忍

(丁四)在家士農工商等苦能忍

(丁五)為利他故,種種勞慮愁憂譏謗,追求諍持,身心疲勞等苦能忍

頌

若持戒求法 衣食等劣少

威儀諸劬勞 四依杜多行

又利衰毁譽 苦樂稱譏等

供事師三寶 求法處靜寂

如理調治心 止觀諸禪定

在家習士農 工商事王等

利他諸勞慮 愁憂受謗毁

追求於財法 不染之忿諍

身疲心厭倦 若退若難行

當觀苦性空 而果報決定

(丙三)得法忍(分四)

(丁一)功德忍

(丁二)證得忍

(丁三)修行方便忍

(丁四)自他神通忍

頌

功德多聞等 於道有契證

當深隱勿揚 重寳防窺竊

修行諸方便 自他神通等

顯示不顯示 依戒觀器行

(乙四)精進波羅密(分二)

(丙一)云何精進(分四)

(丁一)離染精進,一切煩惱未生不生,己生令斷。

(丁二)引白法精進,一切善法未生令生,已生令住令不忘失,增長廣大。

(丁三)淨業精進,能令三業惡行清淨。

(丁四)增長智精進,能集積聞思修慧。

頌

令諸煩惱斷不生

白法引伸復廣大

三業惡行合消除

集積聞思修精進

(丙二)如何精進(分五)

(丁一)被甲:如法持戒等

(丁二)加行:次第進修等

(丁三)有勇:不懈不倦等

(丁四)不退:不畏障難等

(丁五)無已:有無間斷等

頌

以戒爲堅甲 加行依次第

臨敵勇不懈 雖傷亦無退

精進復無間 貫諸波羅密

距果遲或速 凡聖所由分

(乙五)靜慮波羅密(分三)

(丙一)現法樂住靜慮(分二)

(丁一)遠離分別、掉舉、愛味、泯一切相

(丁二)能生輕安、寂靜、不染。

頌

離分别掉舉 愛味泯一切

生輕安寂靜 於法不染著

(丙二)能引功德靜慮

(丁一)能引十力等功德

頌

十力無畏等 如次而引生

(丙三)饒益有情靜慮(分十二)

(丁一)於諸眾生有義利事爲作助伴

(丁二)於有苦者除苦

(丁三)於顛倒者如理正說

(丁四)於有恩者知恩報恩

(丁五)於怖畏者能作救護

(丁六)於喪失者能解愁憂

(丁七)於有匮乏者施與資財

(丁八)於諸大眾善能匡御

(丁九)於諸有情善隨心轉

(丁十)於實有德讚美令喜

(丁十一)於有過者能正調伏

(丁十二)為現神通喜怖引攝

頌

作助伴除苦 於迷正開解

有恩知報恩 恐畏者救護

善解他憂愁 施匱乏匡御

於一切有情 常善心隨轉

讚善正調伏 現神通喜怖

皆從靜慮生 別世間麤鹵

(乙六)般若波羅密(分三)

(丙一)三種般若 (名相)(分三)

(丁一)文字:卽是名句問身

(丁二)觀照:行深般若波羅密多時照見五蘊皆空(參看智論百波羅密品,華嚴經梵行品及三論等)

(丁三)實相:不生亦不減 不斷亦不常,不一亦不異,不來亦不去(詳解在中觀論)

頌

文字名句文 能詮之俗境

觀照攝於行

諸智之能作 實相謂眞境

親證或疏緣

(丙二)二智(體用)(分二)

(丁一)眞智:即實相般若

(丁二)俗智:即緣一切五明處而起成物利生之智

頌

能照實相者 說爲深般若

廣般若俗智 起菩薩萬行

(丙三)三慧(得因)(分三)

(丁一)開慧:由依止善士聽聞正法而生得之慧

(丁二)思慧:如理作意而生得之慧

(丁三)修慧:依聞思加行而證得之慧

頌

如是諸般若 悉由三慧成

(附) 入般若法門

(一) 何謂般若

名義

般若謂正知 遠離顛倒類

般若者眞見 不觀夢幻實

不住色生心 合集流注等

般若者純淨 我相塵垢離

體性

體有眞及俗 眞體離言思

親證或疏緣 俗體謂經論

大經卷六百 論莊嚴中觀

餘復無量種 各各名句文

義相

三智或八法 廣七十義等

八不四無生 二種無我等

理相

初發菩提心 至究竟成佛

諸道地因果 衆旨趣所因

(二) 以何故學般若

聲聞

依色等無常 證得無我體

得聲緣解脫 永別世間苦

菩薩

依於一切乘 定出離成辦

有情攝非攝 能作道種智

佛

依諸法無生 盡空際有情

悲流恆無盡 證正等菩提

總說

廣大菩提城 般若能爲導

千盲等億劫 終不能得到

(三) 何等人應學般若

下士

為了知苦樂 悉究竟皈依

明黑白業道 趣吉而避險

中士

觀無常衆苦 決定求出離

依諦緣等法 得無我涅槃

上士

平等觀有情 若父母子女

不畏不入流 自苦他安樂

外相

堪學般若人 有三種徵相

初聞般若理 內心數悅樂

喜極流涕淚 身毛作竪立

或能依敎行 堪授實諦義

(四) 應如何學般若

應捨

若一類有情 依於自種性

聞般若深義 於理觀錯倒

佛大事因緣 及俱有諸法

未得正了知 生二種過失

不善巧空義 而墮於惡取

或於自性無 而執自性有

於現實因果 一切作損減

顛倒壞世間 不善捉蛇者

或於色等法 爲幻化喩品

增益壞勝義 妄認空花實

如是執斷常 落有或落無

隨一墮惡趣 學者應遠離

應學

人生實難得 正法尤難遇

此身如聚沬 無常大鬼吞

日夜衆苦逼 相續恆無盡

壞井毒蛇泉 智者善思之

分別熱谒想 求水飲鹹海

由鹹轉增渴 由渴飲更多

鹹海水可涸 此渴莫能已

求五欲自娛 癡人亦如是

湼槃界清凉 無諸渴熱惱

尋求善知識 隨行般若教

聞

不驕慢障益 恭敬不怯弱

不貪應時請 依義不求過

佛如大醫王 般若阿迦藥

我如待死人 得法藥以生

思

於法樂正思 善稱量觀察

攝持精密義 諸默說大說

秘密深隱義 勿以世智忖

於諸離言境 不加邪思議

未知義求知 已知無忘失

甚深理不達 仰推如來境

修

如所求所受 三業無倒轉

佛止不造作 令行勤精進

生善

能依此善學 無錯不倒反

行空不住空 了空不作證

由正空見生 亦不壞餘義

欲學修不斷 轉起勤施與

於戒能正受 受已能住持

復相續而轉 解空性大悲

發生大忍持 聖者諸所作

能學能修行 恆常力精進

靜慮解脫生 乃至究竟邊

般若悲皆具 皆廻向有情

(五)依止何人學習般若

具調伏寂靜 惑除三德增

有勇阿含富 覺眞善論議

悲深離退息 十德堪依止

復解般若理 圓滿之教義

得方便善巧 能作之正士

完全次第知 如法引隨行

(六)如是學修般若之果如何

若善修學人 了證般若理

不執蘊處界 諦緣諸度等

流轉還滅法 智照皆如幻

度一切苦厄 知色空義故

是心無罣礙 亦無諸恐怖

離顛倒夢想 得究竟涅槃

及至大菩提 悉由佛母生

能聞如是法 福慧無比倫

一切有爲法 如夢幻泡影

如露亦如電 應作如是觀

〔甲〕(四)四攝法(分四)

總說

頌

六度成自利 四攝能益他

成佛勝資糧 上士應善尋

難行菩薩道 見聞驚怖生

當念諸菩薩 其初亦如我

若先作願欲 漸漸小小行

串習時分多 不加功任運

(乙一)布施:如前六度中說,而偏在攝他,謂攝受眷屬,令修善行,須彼歡喜,應以資財饒益其身,既歡喜, 教令必從,乃令修道(出莊嚴經論)。

頌

施同示勸學 自亦隨順轉

是爲愛樂語 利行及同事

施相同度說 而意在攝他

令彼心歡悅 成就聞法器

(乙二)愛語:於所化機開示諸度,謂以可愛語,除其無知。斷其疑惑,令其正受法義,此中復分順世語及正法語。

頌

愛語除無知 斷疑受法義

或順世間言 或依法正語

(乙三)利行:如所教義,令所化機, 如實修行,或令正受,未成熟者其成熟,已成者令得解,又應行難行利行有三:(一)少善根者、(二) 大財位者、(三)習外道者。

頌

利行令實修 所教衆法義

未成令成熟 已成令解脱

若善根弱小 大財勢名位

曾習外道類 勤勞多方引

(乙四)同事:教他所修,自亦應修,與彼同學,不語之語,自身能行,他必從之,自身不行,强令他行, 誶訟無益,故當同事。

頌

同事自能行 恆常力精進

雖不教彼修 相習亦隨轉

口說正教理 自身不能行

諍訟難益他 調人勤調己

(五)密乘修法 (分五)

(初)密義略釋

(二)密器之鑄成

(三)擇師法

(四)受學密乘戒

(五)修行要道

〔甲〕(初)密義略釋(分八)

(乙一)尊貴密:尊者諾曼荼拿,如帝王宮,不可盡人遊觀,貴者密符印契,如傳國璽,不可凡人持,故見爲密。

(乙二)微細密:法界緣起,種子相續,三輪各各不思議用 ,及三業互用,如是如是,細微細微,世人不知,密教中群示修學方規,漸令開曉,以常人粗心缺學,不善了知,故以爲密。

(乙三)普徧密:眞如道理,普能含攝,徧入無間,圓裹十方,貫徹三世如大白傘蓋,即是一切性空,法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、無為、菩提道、名異體同,凡夫日用而不自覺,教中處處指引,故說爲密。

(乙四)隱顯密:如一法上,法法俱足,此顯彼隱,此隱彼顯,衆生顧此失彼,不觀隱微,執取一端,故見爲密,不知顯是密之顯,密是顯之密,有則雙存,無則並遣,若不知顯,則不了密之性相,若不知密, 則不悉顯之作用,故密固密,顯亦密,顯固顯,密亦顯,以不知故 均覺爲密。

(乙五)總持密:隨舉一法,持一切法,無不具備,如發心功德,萬善齊張,阿字義門,諸惡盡滅,乃至戒定慧道度攝等行,聞思修法境行果事,無量諸法,攝於一法之上,功用齊起,無不圓具,此惟善習者能知,故稱爲密。

(乙六)發心密:由其了解上說圓頓境義,幷知下文次第力用之法,深明發心成佛因果,理事一貫之義相作用,而起發菩提心之次第修行,有異乎平常斷惑證眞之力用,超越時間、因果同時(如是發菩提心之用,世人不知,或知而不信,或行不如法,故稱爲密。)

(乙七)次第密:次第者方便善巧之謂,云何善巧,由理事圓融,諸法齊修而不紛亂,並能興各各相應同時具足之微妙次第作用,以得諸善巧故,能二智速圓,二障易除,果道立成,有進無退,魔不能擾,庸常莫知,故稱爲密(次第分五)

(丙一)境善巧:謂了前五者密義故。

(丙二)對治善巧(分二)

(丁一)能治善巧,即斷惑之作用殊妙,由其信解皈依發心教乘次第力故 (道品等)得深厚之加持故,信解自心不思議力故,信解眞空理故,具足持戒力故,信解業不思議因果力故,信解法界緣起力故 。

(丁二)所治善巧:卽能治能知細微惑故,諸障不障故,衆魔不擾故,遣除退惰别具方便故,困苦愚昧能解救故,由能治力强,諸惑猶點雪入爐,惑不我害故,方便衆多,難除之習氣易除故,能令智等資糧,速得圓形。

(丙三) 時劫善巧:時屬假法,無起無盡,中間不住,三世無從安立,論云無方距果遠,果近善方便,成佛時劫遠近,視方便如何耳。

(丙四)資糧善巧:謂由善對治二空易證解方便故,(如普賢供養等法)福資易成。

(丙五)師資善巧:謂求如量師,得法流甘露,滋養慧身,得有形無形 之攝護,不墮邪險,指示道途之曲道險易,無迂迴遲緩,不入疑怖之林 ,穩速至家故。

(乙八)無知密:不解密義認同妖術,不親知識,妄評是非,顯密異轍而觀,執此以謗彼,劣慧愚迷,故見為密。

〔甲〕(二)密器之鑄成(分四)

(乙一)俱足修持菩提(分二)

(丙一)願心

頌

未修菩提心 他人不若己

怨親了了別 愛憎心不平

若佩法王璽 自他同害困

(丙二)戒行

頌

無戒行無力 不堪有所涉

如不火之器 仍無異土坯

三聚戒不全 漏池難蓄水

根基旣壞殘 密戒無由生

(乙二)學習完全次第(深修廣行)之教理

頌

不知深般若 圓成難修學

不學廣般若 生起艱於行

如醫師藥匠 不解醫科理

雖終身勤劬 不獲勝利譽

無方更敎他 害人亦害己

(乙三)分全證得(空理加持)而生之密乘信願

不解空無我 信願皆不實

由他信心生 可由他不信

執我若芭蕉 安可坐樑柱

堂殿功未完 不風雨而傾

廣大堅實法 必安金剛地

未親受加持 信願不堅固

信由他可毁 不堪有緣違

修行力復鮮 寶山未親見

(乙四)總頌

頌

菩提心戒心 深廣般若理

證空加持力 二者之信願

合三分則六 缺一器非善

〔甲〕(三)擇師法(分三)

(乙一)揀除者(分四)

(丙一)多忿而不具悲心

(丙二)貪名聞利養而無厭足

(丙三)恃己傲慢而無防護

(丙四)諂曲而不正直

(乙二) 應具者(分十)

(丙一)住調伏

頌

動止要中律 不越顯密戒

(丙二)具三慧

頌

二教聞思修 三慧具不缺

(丙三)有忍力

頌

於功德(顯密)及證

修行諸方便 神通等甚深

秘藏不顯現

(丙四)性沉毅

頌

作業性堅忍 重諾事不掉

(丙五)善傳授

頌

於觀機施教 具方便善巧

次第若登高 初中後不謬

(丙六)具悲心

頌

爲報酬佛恩 令正法不淪

不忍心攝受 非利養恭敬

(丙七)善論議

頌

依顯密法相 能遮表決擇

開合不違量 傍通復中理

(丙八)精曼茶

頌

於密教事相 善精密了辦

(丙九)解加行

頌

種種陀羅尼 修行助道等

一一皆具足 實習之修智

(丙十)根調寂

頌

雖不具相好 内德實充盈

外儀亦可表 慈威而調純

言少言必當 見者生欽敬

(乙三)總法則

頌

得師先共住 親近經多旬

若不互觀察 皆得越法罪

功德要求全 密乘無開許

師德若不全 悉地無堪能

若得眞依怙 終身應依止

依止勿乖法 乖法地獄淪

當視之如佛 悉地現身證

〔甲〕(四)受學密乘戒

頌

求得如量師 進應受密戒

自他力皆强 悉地現身獲

越誓險中險 現前生苦受

乃至殺自他 死復墮燒煑

〔甲〕(五)修行要道(分二)

(乙一)依止

頌

成悉地由師 是執金剛說

一切實了知 全賴師悅樂

戒初事師頌 應學應當作

總意樂加行 智者慎勿忽

(乙二)修行

頌

由密器鑄成 復得無上師

戒體善取持 依止並如法

達解二藏理 三密事精能

附修諸要則 一一咸若命

次第復完全 隱速得現證

現身定成佛 經言非空論

結願

頌

稽首禮三身 聖言並現證

具戒勤修者 諸乘得果聖

願大慈加護 我及父母身

悉發金剛願 入廣大教乘

能次第進修 能穩速登聖

自他魔陣中 凡入皆必勝

速殄滅魔軍 娑婆土城淨

復相續無間 如來三身證

此表及頌於民國十七年(1928年)由康旋川禮

師塔時集成於天寶寺,卽在渝市講演一週而後入藏,至民二十三年由藏返內地後連年講印已經十四五次爲避每次較勘之勞,今在成都成梓以廣流通版存成都文殊院經房集者識