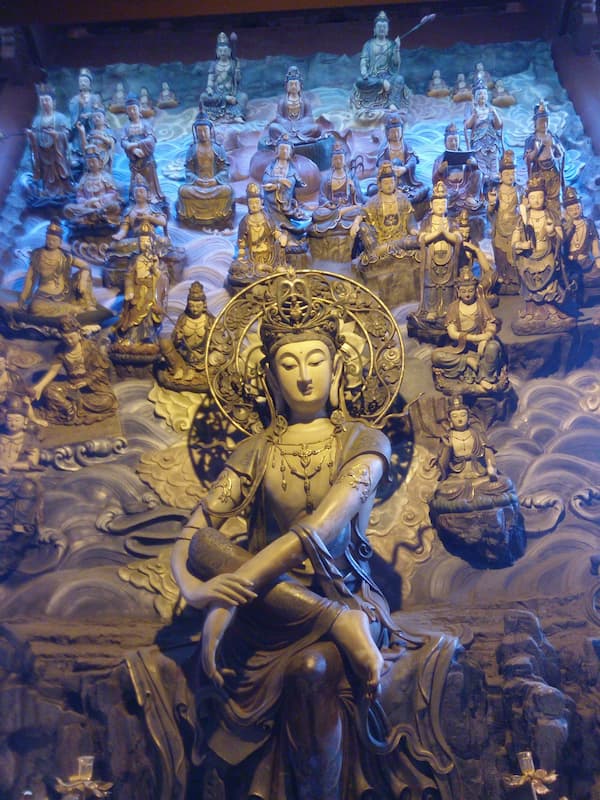

又與大乘眾菩薩俱,普賢菩薩,妙徳菩薩,慈氏菩薩等,此賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士,善思議菩薩,信慧菩薩,空無菩薩,神通華菩薩,光英菩薩,慧上菩薩,智幢菩薩,寂根菩薩,願慧菩薩,香象菩薩,寶英菩薩,中住菩薩,制行菩薩,解脫菩薩。

「又與大乘眾菩薩俱」,這句是標名與聲聞眾不同。「又」是再有大士也來聞法。「與」是共的意思。「大乘」,是簡別非小乘。〈法華論〉說:「信大法,解大義,發大心,趨大果,修大行,證大道。」始名大乘。非一稱「眾」。「菩薩」,是菩提薩埵的略稱,意譯為大道心成就眾生。此事上求下化,悲智雙運,自他兼利的美稱。菩薩兩字,有通有別,通則三乘聖賢,皆可稱為菩薩。如涅槃經說:「須陀洹亦名菩薩,同求無生智故。」法華經也說:「諸聲聞眾,皆非滅度,汝等所行,是菩薩道,漸漸修學,悉當成佛。」約別義來說,則有三意不同,稱為菩薩。一、就願心求果不同。已發上求下化大菩提心的眾生,可稱菩薩,餘則無上求下化願心,不得稱菩薩。二、就解心悟理不同。

凡夫著有,二乘住空,不會中道,不契實相,不名菩薩。唯有依大乘菩薩藏修習,信解現前,妙捨空有,契會中道實相,此人得稱大道心眾生。三、就依教修行不同。聲聞聞佛說四諦教音聲悟道,緣覺聞佛說十二因緣,或自己緣生滅義理證果。唯菩薩聞說六波羅蜜,依此行於自他兩利,修集福慧兩嚴,究竟則名為佛,是故得稱大道心成就眾生。地持經說:「聲聞緣覺,但能自度,菩薩不爾,自度度他。」今解菩薩,必須善知通別。如是等諸大菩薩,共集一處,稱為「俱」。

「普賢菩薩」,又名徧吉。普即徧,賢即吉,字異義同。德周沙界曰普,位居等覺曰賢。最先列普賢,因他是諸佛長子的緣故。如行願品說:「一切如來有長子,彼名號曰普賢尊。」又表此經所說,行願為重故,修普賢行願,必得往生成佛故。如行願品說:「三世一切諸如來,最勝菩提諸行願,我皆供養圓滿修,以普賢行悟菩提。」「我今廻向諸善根,為得普賢殊勝行,願我臨欲命終時,盡除一切諸障礙,面見彼佛阿彌陀,即得往生安樂剎。」再因華藏海眾,同歸極樂,圓滿佛果,普賢為啟發人,故先列。

「妙德菩薩」,梵語文殊師利,此云:妙德,妙首,又云妙吉祥。此三名,妙首表信願為首,妙德表念佛功德,妙吉祥表念佛法門,行契中道,最為吉祥。如是三名正可代表本經宗要信願念行四門。在彌陀經中,稱他為法王子,佛為法王,菩薩是真子,二乘是庶子,凡夫是外子。在一切真子中,文殊智慧第一,是過去七佛的老師,而且早已成佛,名為龍種上尊王佛。又是現在佛,名歡喜藏摩尼寶積佛的化身。為什麽叫他為菩薩呢?因為他是一佛出世,千佛護持之一,雖然是佛,隨機應化,倒駕慈航,到我們這個五濁惡世,示現菩薩,助佛宏化。把他列在普賢之後,是表示淨土法門的本經,非有如文殊的大智,不能究竟信解。又表唯得根本智,才能圓滿普賢行故。

「慈氏菩薩」,梵語彌勒,此云慈氏,是姓。他的名字叫阿逸多,此云無能勝。過去生中,遇大慈如來,願同此號,即得慈心三昧。是娑婆世界當來成佛的補處,菩薩現在兜率天內院,為諸根熟勝慧菩薩說法,以究竟嚴淨佛國為他的要務。為什麽慈氏菩薩列第三呢?是表示必須以唯識心圓明,得入圓成實,才能圓滿文殊智與普賢,轉八識成四智,成就淨土依正莊嚴故。智行圓滿的極樂殊勝果,皆唯識現故。此與本經皆趣完全相合。又彌勒菩薩是當來佛,堪任付囑流通。故此經中,釋尊有幾處都是指名對他而說,無非要他擔荷大法,流通未來,普度群生。況此經在一切法滅後,仍留百年,龍華三會,必說無疑。

以上是三位大菩薩,都是普現十方世界,教化眾生;而亦常在極樂,輔助彌陀,攝客群生歸於淨土。此三位恰好顯示:稱性的定與慧,行與証,福與智,方便與般若,緣起與性空,是相依相成的;究竟圓滿,就是佛(當來佛)。再說,此等深位菩薩,必皆求生極樂。何以故?生西方即生十方淨土故。見彌陀即見一切佛故。能自度即普度一切故。不離見佛,聞法,不離親近眾僧故。有此勝益,所以華嚴海眾,亦皆導歸極樂。這種事情,是成佛度生的大因緣。這種道理,又是不可思議的秘密藏,我們千萬不要忽視。

「等」。等例其餘很多的等覺菩薩,不能一一詳列,故稱等。

「此賢劫中一切菩薩」。此句是總舉此世界,這一階段中一切菩薩,都來參加聽經。賢劫,就是現在這一個中劫,名為住劫,因為有千佛應現出世,故名賢劫,又稱為善劫。

「又賢護等十六正士」。又以賢護等十六位為代表,皆是求無上正等証覺之士,故名正士。賢護,梵語跋陀婆羅,與如下十五位,都是同行同願,生生世世同為菩薩伴侶,所以共同參加聽經。

「善思議菩薩,信慧菩薩,空無菩薩,神通華菩薩,光英菩薩,慧上菩薩,智幢菩薩,寂根菩薩,願慧菩薩,香象菩薩,寶英菩薩,中住菩薩,制行菩薩,解脫菩薩。」他譯本尚有慧辯才菩薩。賢護的意思,是善護身口意,而得三業清淨,這是行修說。慧辯才的意思,以四無礙辯才,化度眾生,這是約化他修說。其餘十四位菩薩,含意可分為七對來說明:

(一)思法與信解 —- 善思議菩薩,表善以思慧觀察教法。信慧菩薩,表信順教授而得了解。

(二)證空與涉有-空無菩薩,表內證諸法空性。神通華菩薩,表外以神通游化諸有。

(三)大慈與大智-光英菩薩,表慈光炬英,徧照十方。慧上菩薩,表智慧最上,通達諸法。

(四)自利與利他-智幢菩薩,表修二道五菩提而成佛,豎立一切智幢是自利。寂根菩薩,表威儀嚴肅,其心寂靜,防護根門以利他。

(五)法名與喻名-願慧菩薩,以法立名。香象菩薩,以喻立名。

(六)福嚴與慧嚴-寶英菩薩,表無量寶藏,自然具足,福德最勝。中住菩薩,表常住中道智慧,於一切法而得自在。

(七)修行與斷結-制行菩薩,表依制化二法,定慧雙修,即是戒乘俱急。解脫菩薩,表既能戒乘俱急,定慧雙修,必得斷諸煩惱,而得解脫。

這十六位菩薩的名號,正是一切菩薩行的始終綱要,誰能說《無量壽經》不是菩薩行,不合菩薩道。