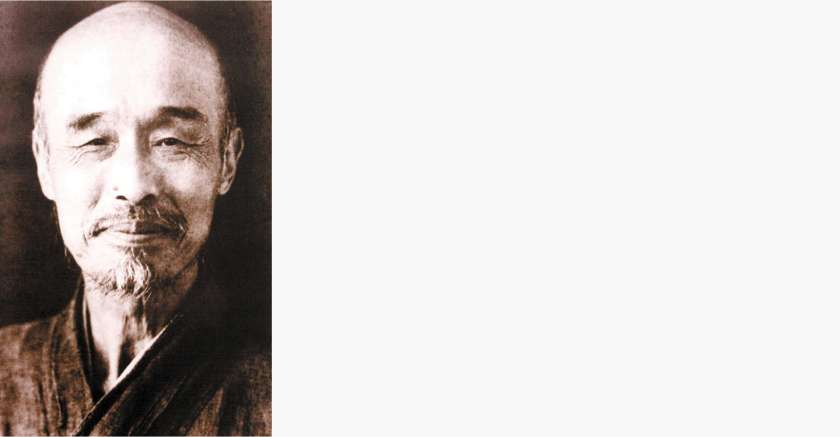

〉〉德藝兼備的律宗高僧

弘一大師(1880 ~ 1942)

簡 介

弘一大師不但是一代高僧,更是才氣縱橫的藝術家、教育家。弘一大師的前半生以李叔同的身分馳名於藝術與教育界,是中國近代第一批出國學習西畫、音樂、話劇,並且把這些西方藝術概念傳進中國的先驅者。他在詩、詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學領域中的卓越表現,在近代藝文界內可謂有口皆碑。尤其是他那樸拙圓滿,渾然天成的書法造詣,更是將書法藝術推向了一個新的高峰。

他首開先河,為中國開啟了西方音樂的一扇窗,他所創作的《送別》,歷經歲月仍傳唱至今,成為華人朗朗上口的經典。他的出眾,更表現在他所培養的學生身上,如名畫家豐子愷、音樂家劉質平等等文化巨匠,也皆出於他的門下。

弘一大師不僅為世人留下了眾多優美的藝術作品,他在宗教方面的成就也不遑多讓。中年出家後,他成為佛教律宗有名的高僧。他苦心向佛,精研律學,宏揚佛法,普渡眾生,被佛門弟子奉為律宗第十一代世祖。他充滿傳奇色彩的一生,真可說是中國歷史上由絢麗至極歸於平淡的典型人物。

從藝文才子到律宗大師

弘一大師俗姓李,幼名成蹊,學名文濤,字叔同,隨著各個時期有數個不同的名號,其中又以「李叔同」最為人所知。原籍浙江平湖,光緒六年(1880)生於天津。少年時即具文學素養,兼擅書畫、篆刻。後遊學日本,學習西畫和音樂,赴日期間改名為李岸。

回國後在天津、浙江、南京等地學校任教,並曾主編過《音樂小雜誌》、《文美雜誌》,兼樂曲創作。弘一大師於1918年時,在杭州虎跑寺從了悟和尚出家。從此一改從前浪漫的文人生活,交遊單純,不問凡世俗事,鑽研佛法,以弘揚南山律為畢生之志,並曾籌辦「南山律學院」。時逢八年對日抗戰之時,弘一大師提出「念佛不忘救國,救國必須念佛」的口號,並身體力行,積極參加抗日救亡運動,在宗教界產生重大影響,後於1942年圓寂於泉州。著有《四分律比丘戒相表記》、《南山道祖略譜》等及演講集行世。

少年生活

1880年舊曆9月20日,李叔同 —- 也就是後來的弘一大師出生於天津。相傳其出生之時,有一喜鵲銜松枝飛到產房之外鳴叫不止,喜鵲報喜,是自古以來的吉兆。他的父親李筱樓,是清朝同治年間之進士,曾在朝廷中任官,後來退休改在天津經營鹽業,家境頗為富有。李叔同五歲時,他的父親就去世了。他排行第三,長兄早年夭折,次兄名文熙,又名桐岡,字敬甫,是天津一個有名的中醫,而他們三兄弟皆同父異母。

李叔同的幼年也和一般當時的文人一樣,攻讀《四書》、《孝經》、《毛詩》、《左傳》、《爾雅》、《文選》等,次兄文熙對他文學素養的啟蒙有著相當大的影響。另一方面,他對於書法、金石篆刻方面也展現出特別的喜好。他十三、四歲時,篆字已經寫得很好,曾跟隨名師學習詩詞與書畫,還以「文童」進過天津縣學,受過八股文的嚴格訓練。十八歲的時候在母親作主之下與俞氏結婚。十九歲時,遭逢戊戌政變,因而奉母命遷居上海,並與詩詞同好在城南草堂組織了一個「城南文社」,每月定期聚會,寫作俱佳的李叔同是社中的靈魂人物。

赴日求學

二十五歲時,李叔同的母親逝世。哀痛至極的他,認為福祉已離自己遠去,故改名為李哀,並決定東渡至日本遊學。

初到日本的他,由於在溝通上還不是非常流利,便先在語言學校補習日文,同時獨力編輯《音樂小雜誌》,在日本印刷後,寄回中國發行,此舉促進了當時中國新音樂的發展。除此之外還編著《國學唱歌集》一冊,在近代中國音樂的啟蒙上,有著相當大的影響性。

1906年的9月,李叔同考入東京美術學校,這個學校是當時日本美術界的最高學府,採用英語和日語授課。李叔同剛入學時,是聽英語講授的。當時留學法國的名畫家黑田清輝,也在這個學校教授西洋油畫。當時可以考入東京美術學校,而且又是學西洋繪畫的中國人可說是屈指可數,因此還有東京當地報紙的記者前往採訪李叔同。

李叔同除了學習油畫外,還學習彈奏鋼琴和作曲理論,更向學校中的名劇作教授學習話劇,與同學曾延年等組織了話劇團——「春柳社」。當時中國淮北發生了嚴重的水災,春柳社在賑災游藝會公演小仲馬的名劇《茶花女》,李叔同男扮女裝飾演茶花女,引起了很大的轟動,門票的收入後來全數拿回中國賑災,這也是中國人的第一次話劇公演。

投身教育

李叔同在日本遊學了六年之久,1910年畢業回國後,在天津高等工業學堂擔任美術教師。後來又受聘為上海《太平洋報》編輯,為副刊主編,並加入當時的文藝團體「南社」,同時也在城東女學教授文學和音樂。後來也陸續進入杭州浙江第一師範學校、南京高等師範學校教授美術與音樂,此外也組織各個大小的團體,致力提倡藝術,不遺餘力。

嚴謹的先生

後來的名畫家豐子愷此時就受教於他。當時年僅十七歲的豐先生,日後回想起這位令他尊敬不已的恩師,非常感佩他嚴肅認真的教學態度。

不管同學是上課說話,或是關門太大聲,甚至是吐痰,李叔同先生都是等下課後,彬彬有禮,一個字一個字告誡同學的錯誤後,再微微地一鞠躬,充滿了文人的風範。

有一次上音樂課時,班上有位同學突然放了個臭屁,難聞的氣味瀰漫整個教室。正在彈琴的李叔同微微皺眉,但他還是等到下課之後,才緩緩從琴椅上站起,轉身對全班的同學說道:「以後放屁,到門外去,不要放在室內。」說畢又是緩緩地一鞠躬。全班的同學皆忍住笑意,跑到離教室較遠的地方才敢笑出來。也因為李叔同在教學上的嚴謹,讓這所學校有別於其他學校的重視國文、英文、數學,反而在音樂的教育上聲名遠播。

他的嚴肅與踏實,也表現在生活各個方面:有一次與朋友歐陽相約,朋友姍姍來遲,李叔同便對他說:「我們約的是八點鐘,但是你卻遲到了五分鐘,現在我沒有時間了,我們改天再約吧!」說完就瀟灑地離開了。

又有一次,他的好友夏丏尊的學生宿舍中被偷了財物,沒有人肯承認,夏先生向他求救,結果李先生竟然教他貼出佈告請竊賊自首,如果三天還沒有人出來自首,則自殺以殉教育,李先生還說:「這佈告可得言出必行,三天後如果沒有來自首,你就一定要自殺。不然這佈告便沒有效力。」幽默也好,嚴謹也罷,也許就是這種追求完美的特質,讓他不管在藝術界甚至是後來的佛教界,都有令人刮目相看的成就。

他在任教的期間,著作等身,曾發行過不少書籍介紹西洋文學藝術各方面的知識。他教授美術課程時,首開中國藝術教育的先河,採用石膏像和人體寫生;而音樂方面,他利用西洋名曲填詞,同時自己也作曲,引導學生接觸了新音樂的思想,培養了不少在音樂與繪畫方面的得意門生。

除了西洋藝術的教育之外,李叔同對於中國傳統的書法金石藝術也是極力提倡,不予偏廢的。他在學校裡組織了一個金石篆刻研究會,名為「樂石社」,提倡金石篆刻,由此可見,他不一味地全盤追求西化,對本國傳統的藝術,也是精益求精。

無意間的佛緣

在此時期,李叔同交遊密切的朋友有夏丏尊、馬一浮等等,都是藝文界頗有聲望的名家。馬一浮研究佛學,是一位有名的居士,李叔同受他影響頗大。但在此時期他只看一些理學或道家典籍,尚未對佛學有所鑽研。

某次夏丏尊跟他提起,曾在一本日文雜誌看過一篇關於斷食的文章,說斷食是身心「更新」的修養方法,自古宗教上的偉人如耶穌、釋迦等等,都曾以斷食來激發自己的精神力量,並且列舉實行的方法,從此兩人便常提起要親身體驗一下。

隔年的冬天,李叔同竟獨自一人到西湖虎跑寺去獨居斷食。他對斷食的規矩處理得十分嚴謹,不但不吃東西,而且不會任何親友、不拆任何信件、不問任何事務。經過三週的斷食,他不但沒有感到不適,還覺得脫胎換骨,精神抖擻。此時他取老子「能嬰兒乎」之意,改名為李嬰,同時對於寺院的清靜與靈修的滿足留下了深刻的印象,潛心向佛的想法開始萌芽。從此以後,他雖仍在學校中任職授課,但已供佛茹素,而且每日用功誦經,也時常到虎跑寺習靜聽法。

有一日,他在虎跑寺停駐之時,恰巧好友馬一浮也帶了一位姓彭的朋友,到寺院中來聽法。這位彭先生方臉、高大、雄壯,令人感覺是個沉穩且堅毅之人,但是誰知短短八天之後,李叔同再見這位彭先生,卻已是一位剃頭披海青的僧人了。彭先生在這短短的時間內佛緣成熟,原本令人稍感壓迫的高大身影,此時看來竟是莊嚴又溫和。李叔同親眼目睹佛法的奧妙,心中大受感動,於是當即拜虎跑寺了悟老和 尚為皈依師,皈依了佛門。

成為居士的他,對佛法鑽研的熱誠更勝以往,虎跑寺更是成為他常至之處。對於學校的教務,以及往常交遊的朋友則是越來越疏遠,好友夏丏尊心中知道自己的知己可能即將遁入空門,心中滿是不捨,曾經以言語相譏:「這樣做居士究竟不徹底,索性做了和尚,倒爽快!」

1918年舊曆7月13日,李叔同結束學校的教務,決心至虎跑寺,跟隨他的皈依師了悟老和尚出家,正式名為演音,號弘一,晚年自號晚晴老人。他出家以前,將生平所作油畫與珍藏,都分送給服務過的學校以及身邊的知己好友,可見其向佛的決心。而其認真追求完美的個性,更表現在他受戒之後發願研習戒律這一方面。

儉樸至極

弘一大師受戒之後的生活,簡單樸素,每日鑽研佛法,安貧樂道。有一天,好友夏丏尊先生前來拜訪他,兩人一同吃飯時,桌上有道菜做得太鹹,夏先生只吃了兩口就不吃了,而弘一大師則毫不在意,仍是一口一口地將整盤菜都吃光了。夏先生看了,有點疑惑地說:「難道你不嫌這道菜太鹹了嗎?弘一大師微笑緩緩回答:「鹹有鹹的味道…… 」

用餐結束後,弘一大師端著一杯開水,細細啜飲著。夏先生又皺皺眉頭道:「沒有茶葉嗎?怎麼每天都喝這平淡的開水?」弘一大師又笑一笑說:「開水雖淡,但淡也有淡的味道。」

鹹有鹹的味道,淡有淡的味道。」弘一大師以生活來實踐他的佛法,細細品味,人生中無處不是味道。房舍裡臭蟲亂爬,來訪的友人都很厭惡,他說只有幾隻而已;甚至一條毛巾用了三年之久,破爛不堪,但弘一大師仍不以為意地繼續使用。「隨遇而安」可說是他清修生活的寫照。

弘一大師的弘法足跡,在其晚期移至泉州、廈門一帶,期間佛學書籍的著作與研究成果非常豐碩。而更令人印象深刻的就是他嚴於律己,寬以待人的精神與品行。他持戒謹嚴,淡泊無求,平日穿著破鞋、用著舊毛巾,身上一件衲衣,竟有兩百多個補釘。至於用膳常常只是一道清水煮白菜,只用鹽不用油。多了一道菜他就不喜歡,認為有違他修行的規矩。

有一次大師身體不適,他的弟子要幫他清洗衣物,但大師堅持要由自己親手洗滌。即使在平日,關於生活規矩方面 他也常向弟子們諄諄告誡:「我們洗衣一定要洗得乾淨才行。」「用來洗衣服的水一共可以利用四次。打一盆水先用來洗臉。洗過了臉將洗臉水稍微靜置沉澱,才可以拿來洗衣服。洗完衣服還可用來擦地,最後那盆水還可以用來澆花。這一盆水用了四次才是完全地利用了。」

「出家人一定要樸實,不可以隨意浪費。」

藝術與修行

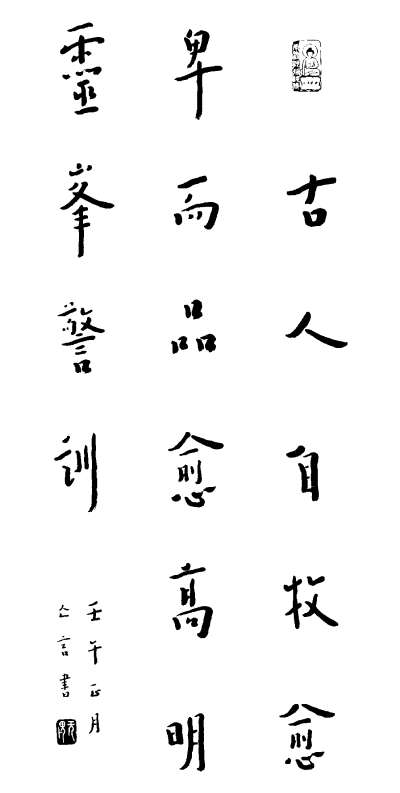

弘一大師在出家以後,對一些平常常接觸的文藝活動皆已漸漸疏遠,只有對書法藝術方面,仍然保持著向上力行的精神。每當有人請他寫字,他總是有求必應,從不推辭。他認為,書法即佛法,寫字即是弘揚佛法。因此他在出家之後的作品,也多是佛經跟佛號,而有了「非佛書不書」之說。

有一回,大師請弟子送回一包東西給向他求字的人。那包東西裡裝滿一些零散的碎紙,以及長短不一的繩子,看起來似乎是書畫創作所剩下。他把這些東西包在一起,堅持要弟子送回。弘一大師在事後,對充滿疑問的弟子說:「我們這些書法家、畫家都有一個不可取的習慣,人家送來請他們畫畫或寫字的紙,往往用剩的部份最後都被他們收下或丟棄。我們出家人可不能這樣,我們都得清清楚楚,不可隨便。」

在弘一大師的心中,藝術應是超脫於形式及外在矯飾的。他曾向弟子提起他對藝術的看法:「藝術不是那種堂皇富麗的東西,那些堂皇的東西不是藝術。其實,藝術是要從所有物質的缺憾中看出來的。」

大師在插花的時候,往往只用一些破瓶子、破杯子為器具,雖然用的器具都是殘破的,但是插出來的花卻都別有意趣,從瑕疵現出美,不但反應了大師的藝術修養,也是大師的佛法禪意。大師也說過:「真實的藝術應該從無常方面去看,人生的美都包含在無常之中。」

對世間苦難的關心

弘一大師並非只是一個獨善其身的出家人,他對國家所遭遇的處境也認為自己有一份責任。

「念佛不忘救國,救國必須念佛」是大師在1937年倡導的,也常常寫這幾個字餽贈友人。當時正值日本侵略中國的時期,大師自己將起居室取名為「殉教」室。大師認為:「我吃的是中華所產之米,喝的是這塊土地的水。雖然是一個出家人,但在這種國難當前的時刻,如果不能與國家站在一起,不是連條狗也不如嗎?」

後來在日軍空襲時,曾有一些砲彈的碎片飛入他的房間,而大師仍面不改色,處之泰然。弘一大師這種認為愛國即是愛護自己的宗教想法,有別於一般出世僧人對塵世的不聞不問,也顯現出大師對於自己所居的土地、共同生活的人群,以及整個國家民族的深刻認同。

不得動搖半分的自持

大師年事已高之後,晚年多於泉州度過。大師當時的身體並不是非常硬朗,外出時都需要車。但是即使如此,每當車夫拉車遇到有上坡時,弘一大師都會下車,讓車夫拉空車,減輕車夫的辛苦。

大師隨身並不帶金錢,一些零用的花費盤纏都是由他的隨從所攜帶。有一天,當大師乘車回到禪寺,下車之後,他的隨從卻和車夫起了衝突,理由是車夫超收車資,索價比平常貴上許多,兩人爭執不下。大師眼見兩人吵得不可開交,不得不從旁勸說,要隨從照價付給車夫。

後來大師一進寺門,立刻入寺將禪門禁閉,向大家說他要斷食。寺中的和尚送飯給大師,他也堅決不吃。大師身體孱弱,此時卻執意不用膳,寺院中的眾僧皆很著急,決定要勸服大師不要斷食。於是大夥聚集在大師的禪房門前,請大師開門,但大師卻不予理會,直到天色已黑,才將緊閉已久的房門緩緩開啟。一開門,那個白天與車夫發生爭執的隨行者,立即入房向大師懺悔,大家也都關心何以大師要斷食。

弘一大師回答說:「唉!你們不了解,出家人一旦發了脾氣,如果沒有斷食,把浮躁動怒的心給壓制下來,就會墮入惡的淵藪。」大家看見大師此時說話容顏的肅穆與莊重,紛紛感嘆弘一大師持律的嚴格。

高僧的殞落

1942年,弘一大師圓寂於泉州不二祠溫陵養老院晚晴室,享壽六十三歲,入佛門一共二十四年。大師在彌留之際,提筆寫了「悲欣交集」四字,欣喜的是自己解脫俗世塵緣;悲的是仍有芸芸眾生在受苦。後人根據他的遺願,建塔於清源山彌陀岩以及杭州虎跑寺。法體火化後,由骨灰中揀出各色舍利一千八百多粒,舍利塊六百多塊,後由妙蓮法師供養。

從李成蹊、李哀、李叔同、李嬰到釋弘一 ……,大師一生諸多的別名反應出其人生旅途的峰迴路轉,他曾玩世不恭,為了新時代的革命熱血澎湃;也曾有一段最燦爛最浪漫的藝術生命,在異國發光發熱,而後大徹大悟,以嚴格的標準來規範自己的生活與精神。

大師以其藝術家敏銳的感受力與深邃的洞察力,再加上他追求完美的堅毅性格,最後成為了佛學大家、律宗高僧,畢生精研戒法,振興了湮沒七百多年的「南山律宗」。他講學、辦學、著作,更在日常生活中實踐自己苦心鑽研的佛法,在起居飲食中體現他日夜鑽研的精華,完美結合佛道修行與藝術生活。弘一大師,確為前無古人,難有來者的第一人!

弘一大師法語錄

◎ 人生最不幸處是偶一失言而禍不及,偶一失謀而事倖行,偶一恣行而獲小利,後乃視為故常,而恬不為意,則莫大之患由此生矣!

◎ 要發菩提心,即要發成佛之心,廣修一切善行,利益一切眾生,具慈悲之心,植成佛之因,以後才能成佛。

◎ 凡事最不可想佔便宜。便宜便宜者,天下人之所共爭也,我一人據之,則怨萃於我矣,我失便宜則眾怨消矣,故終身失便宜,乃終身得便宜。

◎ 宜靜默,宜從容,宜謹嚴,宜儉約。

◎ 處難處之事愈宜寬,處難處之人愈宜厚,處至急之事愈宜緩。

◎ 持己,當從無過中求有過,非獨進德,亦且免患;待人,當於有過中求無過,非但存厚,亦且解怨。

◎ 觀天地生物氣象,學聖賢克己工夫。

◎ 為善,最樂;讀書,便佳。

◎ 諸君到此何為,豈徒學問文章?擅一藝微長,便算讀書種子?在我所求亦恕,不過子臣弟友,盡五倫本分,共成名教中人!

◎ 聰明睿知,守之以愚;道德隆重,守之以謙。

◎ 富貴,怨之府也;才能,身之災也;聲名。謗之媒也;歡樂,悲之漸也。

◎ 只是常有懼心,退一步做見益而思損,持滿而溢,則免於過。

◎ 學一分退讓,討一分便宜;增一分享用,減一分福澤。

◎ 不自重者,取辱;不自畏者,招禍。

◎ 蓋世功勞,當不得一個矜字;彌天罪惡,當不得一個悔字。

◎ 事當快意處,須轉;言到快意時,須住。

◎ 物,忌全勝;事,忌全美;人,忌全盛。

◎ 以簡重真切為第一,平生無一事可瞞人,此為大快。

◎ 必有容德乃大;必有忍事乃濟。

◎ 強不知以為知,此乃大愚;本無事而生事,是謂薄福。

◎ 無事時,戒一偷字;有事時,戒一亂字。

◎ 處事大忌急躁,急躁則先自處不暇,何暇治事?

◎ 論人,當即取其長,曲諒其短;做事,必先審其害,後計其利。

◎ 無心者,公;無我者,明。