大卿 弘法師開示

擇法覺支

有了正念我們才能活在當下,念在人在。這樣我們才能再進一步來擇法,選擇下一步要如何來進行。我們才知道,我們到底欠缺什麼?需要改善什麼?應該注意什麼,這叫做擇法。

常常感覺我們現在所說,所做的是在離苦?還是避苦?比如我們說慈悲喜捨的捨,我們要看這個捨是不是在逃避?有時我們覺得自己慈悲,要看這個慈悲是不是爛慈悲?有時候我們很難去分別什麼是悲傷?什麼是悲情?這就需要擇法覺支。這樣才知道要如何改善。

有時候我們守護六根,卻讓別人感覺我們很沒精神。你守護眼根,別人會說:這個人怎麼這麼驕傲,講話都不看人家的眼睛,很沒禮貌。你守護耳根,別人會說:這個人怎麼這樣,都沒有在聽別人講話。比如我們聽到人家得癌症,一般人都要表示很震驚的說:哦!得癌症哦!真可憐哦!如果我們很沈默,只說:無常!這樣會不會讓人家覺得很奇怪?所以說在擇法上,難免有很多困擾的地方,這就是擇法需要注意的。

但我們要擇法之前,要心知肚明,頭腦清楚,是什麼就是什麼,能夠接受境界,對境界沒有排斥,但也不隨境界轉。這是很重要的,念覺支要先能做到這一點。要徹徹底底瞭解,什麼叫不隨境轉,什麼叫接受不認同。不管喜歡的境界或不喜歡的境界,我們都不認同。

什麼叫做認同?我們的注意力被境界拉去。喜歡的境界,我們的注意力被拉,那就是「愛著」,不喜歡的境界,我們的注意力也一樣被拉,那就是「礙著」。心不能自在,不能清淨,被境界拖得團團轉,這樣就不算是有正念。所以這個很重要,我們要先能有正念,才能夠真正的擇法。

擇法覺支就是有一種可以重新做人的那種感覺。我們現在若未見法,過去所學的種種都是零,都要重新開始。今天如果還未成佛,還沒有成為阿羅漢,過去的種種都不算,都要重頭來過。要用最謙虛的態度,用那種過去我什麼都沒有學到的態度,來重新學法,這樣見法才會快。你若把過去所學的,抓得緊緊的,就是一種包袱,對我們沒有幫助。要讓過去種種死去都不算,那個初發心要正確,我們是為見苦、為離苦,以慈悲喜捨發心而來。修行的初發心如果不對的話,整個修行的路都偏了,路走偏了,就一定要肯歸零,重新開始。

如果歸零以後,我們就是天上、人間的天使。天使的意思就是我們都在傳達一個訊息,傳達世間就是─無常、苦、無我。我們若在傳達這種訊息的時候,我們的身心會變空,所有的東西都會流過去。聽到聲音,聲音流過去,看到境界,境界流過去,它們不會佔去我們的心。因為我們心很清淨,我們是空,一切通透無礙。那種感覺,你曾體會過嗎?

我們是天使,天使就像一個舞蹈者,他忘掉自己,他不是在表現他自己,他只是在傳達一種訊息。同樣的,我們每一個人都是天使,都在傳達世間是苦、是無常、是無我的訊息。這樣我們才能夠涅槃寂靜,來迴向給世間的苦,用我們的無欲、無所求來迴向給這多欲、多苦的世間,這就天使的體會。這樣的體會,就能讓所有的東西流過我們的身心,識能清淨、通透無礙,過濾掉所有的髒東西,隨時都能回到原點,回到當下。

擇法與戒定慧

我們若能隨時頭腦清楚,隨時心知肚明,隨時都有正念,隨時隨地做每一件事,都能打從心底出來,很由衷、很誠懇的來做、來說、來聽、來呼吸,那時,我們的心很靜,有定著,這樣才能擇法,選擇我們要走的路,就是正知。

我們知道什麼是逃避?什麼是離苦?知道什麼是擔當?知道什麼是慈悲?什麼是喜捨?我們知道什麼是爛慈悲,我們知道我們對人家好,不是要增加對方的貪瞋痴,而是要減輕對方貪瞋痴的苦。我們了解世間的無常、苦、無我,了解世間是一種風浪,是一種雲霧,我們不但要乘風破浪、騰雲駕霧,更要清楚我們的方向。

清楚我們的方向就是擇法,就是正知。正知我們每一個動的目的,是為了離苦。正知我們的方向是慈悲喜捨,慈悲喜捨的方向是涅槃寂靜。我們用涅槃寂靜的心、清淨的心,甚至是無心,如同無心插柳柳成蔭那種無心,來迴向世間苦難的眾生。

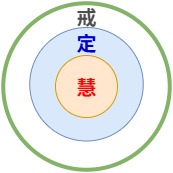

所以,我們若有擇法,我們就知道,什麼是戒、定、慧。我們仍畫三個同心圓,智慧在最裡面,定在中間,戒在最外面。

裡面要有智慧,才能回心轉意,回到根本作意。看待每一件事情,都從無常、苦、無我的角度去看。若沒有從這個角度看,一個杯子就是一個杯子,你沒有感覺到它的無常。所有的東西都是無常,所有的東西都是依靠,因為它有依靠,所以它是無常;那個依靠就是苦;那個依靠就是無我。單從依靠二個字,你就能看到無常、苦、無我。你無法沒有依靠,我無法沒有依靠,那個依靠就是無常,就是苦,就是無我,你看到了嗎?

我們有了這樣的基本認識以後,就知道我們裡面該怎麼做,外面該怎麼做。外面要有戒,戒就是我們講過的「遠離界」。依遠離─遠離不清淨的想法,不清淨的語言,不清淨的行為。甚至我們要遠離惡友,遠離會使我們不好的習氣增加的人,遠離會把我們拖下水的人。這個遠離不是冷漠,我們的遠離是一種很積極的擇法,是主動性的。我們遠離的目的,是要幫助減少彼此的苦惱,減少彼此的負擔,減少彼此的貪瞋痴。

比如有人罵你,我們迴避,這不是沒有擔當,而是要減少對方的苦,他繼續罵,心情也不好,只是多造惡緣。我們是用一種為少苦、為離苦的心而離境。如果你要緊緊貼住境界,我們講過,你要能夠「心離」,你要能夠慈悲喜捨。有人罵你,你依然可以深情款款的看著他的眼神微笑。

昨天有一位同修說,弘法師怎麼沒有在講戒?有啊!這就是戒,遠離就是戒。戒的意思是遠離,而不是「不可以」。我們要注意戒的意思,戒是自律,我們把持戒當作一種自我要求,一種自我訓練,一種自我薰習。戒從慚愧心出,完全靠起心動念的發心。毘尼是為離繫,離開貪瞋痴的繫縛,律儀是以收攝六根為根本。

你對戒沒有正確的認識,你會以為你在持不殺生戒。我們是不可能不殺生的。開發土地、蓋房子,就要殺生,挖土就要殺生,你有吃就有殺,不管你吃葷或吃素。我們持戒的意思是要遠離殺生,我們只能做到不以樂意殺生,不以害意殺生,減少厭嫌心,瞋恚心,欲貪心。比如你以釣魚為樂,這是佛教不贊成的。戒它原文有德行的意思,是一種品行。是用來自我要求,目的是培養自己的德行。而不是拿一支戒尺去量別人,說別人沒有持戒。

要說沒有持戒,那會說不完、爭不完的。你要蓋寺廟就要動土,就要殺生,二百五十戒裡有一條戒是不可動土。讀了戒律以後,都知道什麼人沒持戒,沒持這個戒,沒持那個戒,那會很嚴重,會爭不完的。戒的目的是為了止諍,為了無諍,為了培養自己的德行,所以,我們要用很嚴肅的態度來探討這個問題。我們修行一定要有戒,這個戒是界限的界,境界的界,知道我們的底限是什麼?知道什麼可以接近,什麼不可接近。知道貪瞋痴是我們承擔不起的重量,隨時放下、隨時遠離。知道怎麼做事、怎麼說話,做事、講話都要看時機。

我們說過,講話要有正語,要適合時機,要實在,要對人有幫助,要柔軟、要慈悲。我們若常想到正語的五個條件,我們就不會隨便講話了。減少說話,說話就要正語,這就是聖弟子的聖默。因為聖默,彼此都省力,減少造惡業的機會,減少因語言而生的是非。我們以四無量心﹙慈悲喜捨﹚,配合守護六根,尤其是眼根、耳根、意根,做到身、口、意三妙行,﹙尤其是語行﹚。

我們有戒就有定,有定就有慧,但不是說先有那一個,慧在裡面,定在中間,戒在外面,有內就有外,有外就有內。這也是一種內拉,外推的力量。我們如果覺得持戒持不好,就進來加強智慧,智慧有了,也要看外面的行為,戒、定、慧要互相配合,這就是擇法覺支。