大卿 弘法師開示

(一) 依遠離

三依一向可以從很多的角度切進去,它有深有淺。淺的就是離開不好的境界,離開惡知識,不聽沒有用的東西,不看沒有用的東西。整個六根離開惡緣,身、口、意離開惡緣。身不造惡業,口不造惡業,意根不去想人家的不好,也不去想要對人不好。不要再去抓對人不好的念頭,去感覺這樣活著好辛苦啊!想到要對人不好的時候,覺得好費力啊!然後,就放下了!去感覺那一種緊抓是很用力的,這種用力帶來很多身心的不安,不值得啊!

深的話,它包括厭離,厭離的意思就不同了。厭離就是與世間劃清界線,不再隨俗流轉。一心一意遠離世間的顛倒妄想;遠離世間趨樂避苦的輪迴;遠離我見、我愛、我慢的葛藤纏繞;遠離世間的三角關係,不再用我慢來看待世間,不再用我慢來看待過去。我們的腦筋裡面記一大堆的過去,一大堆的記憶,什麼叫過去心不可得?

依遠離就是要清理我們的整個過去,與過去劃清界線,對過去的抓取全部砍斷。砍斷的方法不是全部忘掉過去,是要用慈悲喜捨來重新過濾。這樣的過濾好像在清掃東西一樣,你總是要做一些清除。就是說我們的過去好像雨水一樣,它已經落下來了,你要不要利用雨水?你要利用就需要過濾,不利用就太可惜了。過去的記憶很多是有用的,很多是沒有用的,怎麼辦?重新面對過去。

如何重新面對過去?用慈悲喜捨來面對。我們有對不起的人,有對不起的事情,有我慢的人,有我慢的事情,重新生起慚愧心來面對。我們在談過去的記憶時,要用慚愧心來談,要用慈悲喜捨的心來談,不要用流水帳的方式談,要用看到貪瞋癡慢疑的心來談。

因為它已經過去了,我們要數落它並不會很困難,但在數落時不是用一種自責的心,也不是用一種後悔的心,而是用慈悲喜捨的心來看待過去,這樣我們才能夠完全的接受過去,沒有排斥。已經發生的就已經發生,已經不是我,已經發生的都變成境界,已經不是當下的心。如何可能不是當下的心,唯有經過過濾。

那要怎麼過濾?就是用慈悲喜捨重新面對。如果這件事重新發生的話,我會如何重新面對?如果歷史重演的話,我會如何用我現在所學的法重新面對?用這樣的一種心態,用這樣的一種心量,重新面對,這樣才能切斷跟過去的關係。不然的話,過去的影像會不斷浮現,你該說對不起的,沒有說對不起;該說感謝的沒有說感謝;你過去我慢的對象,你沒有覺得慚愧,它就會不斷的干擾你,你的過去沒有辦法過去。

過去要真的過去,現在才能夠生出來,現在才能夠自在,不然就一直活在過去的陰影下。過去會變成一種陰影,會變成一種桎梏,會變成一種牢籠、監獄,會變成一種束縛。本來可以變成有用的東西,卻變成沒有用的東西,不但沒有用,還變成一種妨害。

如何讓我們過去的記憶,不再變成一種阻礙,而變成一種功能,變成一種增上緣,唯有用慈悲喜捨重新面對。把我們對不起的人事,在我們的記憶裡面,在我們的觀想裡面,面對他的眼睛﹙眼神﹚說「對不起」,好好說「對不起」,越由衷越有效,越能夠從心底說「對不起」就越有效。該感謝而沒有感謝的,都要在我們的觀想裡,面對他的眼神說感謝。因為你不說,你會遺憾,你會有遺憾的。

然後重新用慈悲喜捨的眼神面對對方,能嗎?這樣子的練習,每天練習,睡前、睡醒都能練習。它能確保你的夢很清淨,確保我們不會做惡夢。我們要清理我們的過去,才能夠正知當下,能夠正知當下,才有可能法次法向。依遠離就是完全的接受這個世間的三角關係,不再跟世間爭。看待每一種關係,都看到緣起,超越人我對待,一心一意只為少苦,離苦。

世間就是我們的心跟我們的境的一種交流。每一個「觸」都是心境的交接迴流,心不斷的取相,相濃縮凝結成境。這裡的相是指心向外投射的顛倒作意,非我計我﹙取人我相﹚,非常計常﹙取時間相、壽者相﹚,非樂計樂﹙取世間相、眾生相﹚,非淨計淨﹙涵蓋一切相﹚。佛法說的正是凡夫內在的這種欲求,欲求常、樂、自在﹙要怎樣就怎樣,不要怎樣就不要怎樣﹚、美、淨,這種欲求完全不可得,有一點點欲求就有一點點苦,欲求越大,執取的苦就越大。

心與境迴流中有「相」,此相若依「根本作意配合出入息念」則能乘風破浪,駕輕就熟地取相,取淨相,重新以四無量心取角篩濾,緣此能少「用力消磨」。多作意無常,即不起壽者相;多作意種種界分別,即不起我相;多作意業相續的連番惱苦,即不起人相、眾生相。有境、有相、有心、此是緣生法;無境、無相、無心,此是諸行止息法,一切都是因緣,我們只有接受、感謝、慈悲喜捨,寂靜迴向。

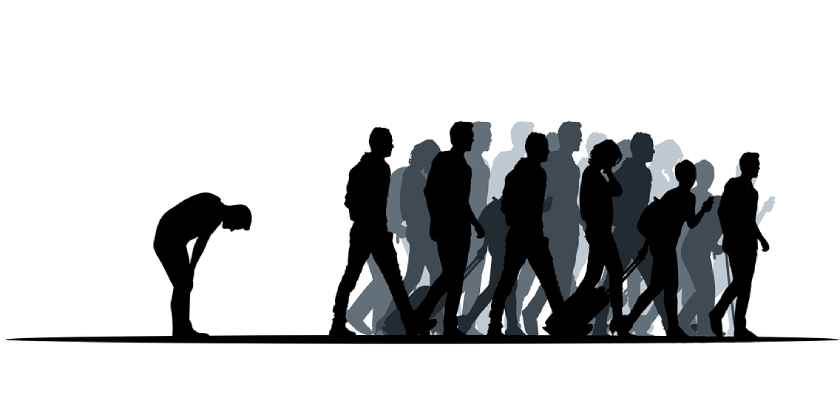

我們厭離貪瞋痴慢疑的苦。在一切觸境中,我們面臨了極大的壓力,面對了自己不能慈悲喜捨的時候,我們感受到貪瞋痴慢疑,是不可承受的重。好像有人要將五千公斤的舉重扛在你身上,你一點也不會逞強,很自然的放下。當我們感到貪瞋痴慢疑是苦的時候,我們因為受苦而生修行的動力,很自然的想要出離,如果不覺得貪瞋痴慢疑是苦的話,我們就失去修行的動力。這是「看破」,看破世間相的一種離執的智慧,離執就是一種不再抓取的智慧。

我們要看透世間,看破世間,看得徹徹底底。世間相依相食,這就是苦海。一般人以為世間多重取角,可苦可樂,全在一心,這樣仍會淪落身見,不能離欲而斷無常火,不能見滅而斷我慢。

對治之道,聖弟子取「世間不可樂相」,知見只要有一眾生在受苦,只要生存依賴相食﹙食物鏈﹚,世間就不可能淨,不可能真樂,從此見一切六根所觸,無常生滅,不論可意、不可意尋思,皆與一切眾生五蘊的取角不可分,不忍苦上加苦,唯有出離生死輪迴。

我們說世間是苦,此非由個人的角度來看,而是從整個眾生的觀點來看。事實是眾生在受苦,否則不用慈悲。我們曾說,世間若是淨土,你就無苦難,因為世間有苦難,你才有苦難。所以妳的苦難是世間的苦難。苦難不是你的,不是我的,苦難是世間的。對待這樣的世間,只能慈悲喜捨、寂靜迴向。以最寂靜的心來迴向給世間。

當我們將全世界的苦難放在我們心上的時候,我們才真正的面對我們的心,因為心是一切眾生苦樂的合流相續。我們承認世間有苦有樂,但是整個加起來,它就是苦,只要有10%的人在受苦,這個世間就叫做苦,就不能叫做樂。好像你有10個最親愛的人,只要其中有一個人在受苦,你就是苦,因為這就是愛啊!你若沒有愛,人生又覺得乏味啊!你想愛,又要無礙﹙台語﹚,唯有涅槃,不然就是四無量心三昧﹙三摩地﹚,慈心三摩地、悲心三摩地、喜心三摩地、捨心三摩地,經典上慈悲喜捨後面都要加三昧、三摩地。

所以,我們想愛,又要無礙、唯有涅槃、唯有進入三摩地,這才是真正的去面對世間,真正的讓心無量。真正面對心,一定要面對世間一切苦難。你只要有不如實面對的地方,就沒有辦法面對心。你沒有辦法面對心,就沒有辦法面對真正的境,就沒有辦法如實取相,如實知見。如實知見就是不能顛倒作意,不能顛倒取相。

(二) 依離欲

依離欲就是去看到不管好的欲,或不好的欲都是一種礙,從這個欲所生的樂,都是一種抓癢,一種過癮,不是內心真正平靜的安樂。

再來是去看到每一個境界都是一面鏡子。我們說過境界是河川、心是海,所有的境界都流向心海。你對世間瞭解多少,用什麼角度去取角,取角之後,你對世間眾生所有的解釋就是你的心。你現在的心情好壞,是在於你現在所見、所感覺的世間,你對它所作的解釋,所以,簡單說你的心就是世間,世間在你的心裡而不在心外,心外並沒有世間。

你的每一個眼神、講話、手勢、身軀、面相,都是從你六根所觸,對世間所取的相的綜合體。你看到別人笑,你會從那笑容裡取一個相吸收進來,你看人、聽人說話,你會從別人的表情裡取一相吸收進來。我們隨時都在取相,隨時都在照相的意思。我們也不曾看過自己,我們看到的只是一個鏡中影、只是一個影而已,就像照相,用一個角度來照自己,照出來的只是一個相,並不是真正的自己,你要看到自己,也是透過鏡子,看到鏡中的影而已,所以我們對自己瞭解非常少。

我們今天有沒有歡喜心,那個當下都有一面鏡子,我們若在境鏡中看見自己慈悲、有肚量,就覺得心胸開闊,若看到自己瞋厭棄嫌,就歡喜不起來。你今天的歡喜不歡喜都是因為你看到鏡中的自己,你遇到境界,你心情不好,境鏡照出來你的心情,你無法接受自己的心情,卻說是這面鏡子造成的。但是你沒有去看這個境界本身是一面鏡子,他是一個照妖鏡,也是一個照出佛菩薩的鏡,我們在這鏡子裡是看到一位佛菩薩,還是看到一個妖,或是看到一個六道輪迴的可憐眾生。去看到所有的境界都是我們所取的相。

第二步,我們不但看到境界是我們的一面鏡子,同時看到我們也是對方境界的一面鏡子,這樣我們的慈悲就會不一樣,他也是在境鏡中看見自己的不自在、無法接受,所以他有苦。彼此是對方的鏡子。一個人不喜樂輕安,可以看成他在你所提供的鏡子上取不到如意的相。一般人所謂「看你不順眼」就是把「你」看成鏡子,他在鏡中照見自己醜陋,有種毀鏡的衝動,自己心情不好,身心粗糙,卻怪起鏡子,鏡子就是你。

你是他的鏡子,你能改變鏡子,幫助他取好姿勢角度,幫助他在鏡中看見好看的,慈悲柔軟的相嗎?如果能當然最好,如果不能,最好也寂靜迴向。每個人的苦樂都相當決定鏡子中所看到的相,接受他們在鏡中照見的相,就是接受世間的苦,就是無我。我們在境界裡看到他在餓鬼道就是餓鬼道,在畜生道就是畜生道,在阿修羅道就是阿修羅道,每一個境界都在照出他當時輪迴在那一道。

我們能夠真正的從六道輪迴去看一個人,就不會取人相,也不會用自己的標準去作要求,叫做我相。另一個我相的意思較深,是指希望自己長成什麼樣子,照鏡子時會東摸摸西看看。我們照鏡子時,要去照看看自己有沒有慈悲的眼神,能不能微笑,否則,那個美是什麼?是跟誰比?是用誰的標準?我們的美若是沒有慈悲心的流露,又能夠有多美呢?

我們來講一個離欲的境界,我們若能看到欲望是一種礙,一種患,一種負擔的時候,那種感覺是什麼?那種感覺你不必說我要離開欲望,離開欲望是在依遠離第一步就要做到,第一步就是離開欲望,不要去沾染欲望,要一直去看欲望的過患,當看到欲望是一種過患、一種礙,覺得無欲才輕鬆時,欲望就變成一種背景,一切的色、聲、香、味、觸、法都變得很遙遠,就像天上的星星,雖然你會看到,但它就是很遙遠,所以你不必去擺脫欲望,欲望自然離你遠遠的,那個時候,整個世界海闊天空,感覺很輕鬆,那是從離欲而來的一種境界,一種感覺。

所以,當你靜坐時,沒有任何聲音會吵到你,所有的聲音,無論它多近,都會感覺它很遙遠,因為你和那個世界不相應。今天我們為什麼被色、聲?所吸引,因為覺得那裡面有東西,有你想要的欲望。在一個離欲界的修行者,他看到裡面沒有東西,所有的六塵,也叫六境,這些境都是我們所取的相,裡面實在是沒有東西,裡面沒有自己想要的欲望,欲望對他來講是一種負擔。所以他可以很遠的欣賞而不被吸引,他與六境毫不相應,感覺就像話不投機半句多,那就是離欲界。

(三) 依滅

依滅就是一直去看界蘊處的滅,它與觀無常的不同是,觀無常是一直去看界蘊處何者生、何者滅,看生也看滅,依滅則只看滅,不斷回到「過去已死、未來未生的當下寂靜」,見滅即見無生。

依滅是不作意種種相,唯作意一相。進到無相心三昧的九種次第,到最後只作意「無相界」或「涅槃界」。從無相界出來以後,能夠重新對待諸相。意思是說好像我們眼睛瞎了三十年,第一次睜開眼看東西;好像我們耳聾三十年,第一次張開耳聽聲音,好像一個嬰兒,對這個世間完全沒有成見的看待事情。那種感覺,就是從無相界出來的修行者的感覺。

自然就會看到「諸相非相」,看到諸行無常,空寂不可得,看到人類非常無知。看到,所以不抓,一切依賴的知識、一切依賴的相,都不可靠、不可得,看到,很自然無出力的放下。一個滅界的修行者,他一切的觸,都是觸世間之滅﹙已生已滅﹚,對一切的看待都是世間的終點。