分五:

乙一、不殺生。

乙二、不偷盜。

乙三、不邪淫。

乙四、不妄語。

乙五、不飲酒。

(第二講)

前面講到安住戒體,是說我們受戒之後,心中有願望,希望能依斷惡、修善、度眾生這個目標,來實踐人生。一個人有了願望之後,生命就有方向、有使命感,也可以說有一個功德寶瓶。問題是這個功德寶瓶,應該如何來保持,不令它破碎呢?那就需要奉持戒相了。

其實,戒體能產生戒行,戒行也能保護戒體,兩者有相互之作用。那麼應該如何來保護我們的戒體呢?有五個內容要注意,也就是這五項:殺生、偷盜、邪婬、妄語、飲酒,都會傷害我們的戒體、傷害我們生命最重要的目標,應該要避免。

乙一、不殺生

丙一、解釋名義

當我們受了戒,在煩惱、染污的心中,生起了一朵清淨蓮華,這個叫戒體。那我們靠什麼修持,把這清淨光明的力量擴大,使它發揮最大的作用呢?

斷有情命,是名「殺生」。

凡有命者,不得故殺。若自殺、教他殺、方便殺、咒殺、堕胎、破卵、與他毒藥、令命斷者,並得殺罪。

先解釋什麼叫『殺生』?『斷有情命,是名殺生』。

以佛法的定義,只要斷絕有情眾生的生命,就叫殺生。什麼叫「有情」呢?是說有感情的眾生。比如說砍一棵樹,不能講殺生,因爲樹沒有感情 —— 沒有明了的心識,只有生長功能。而所謂的「有情」,如果要詳細定義,就是「從初識至後識」;「初」是指最初,當神識投胎之後,就是有情了,雖還沒有出生,但是這個神識已經在母親的肚裡投胎了,這個叫「初識」,所以墮胎,就犯了殺戒。

其次,一個人臨命終時,只要他的神識還沒有離開,也是有情,如果你用注射讓他安樂死,這個也犯殺生。簡單說:從投胎開始,直到神識完全離開前,這中間都叫做「有情」。斷絕有情識的眾生生命,叫殺生,這是最簡單的定義。

以下把斷有情命的相貌,再開展出來:『凡有命者,不得故殺。若自殺、教他殺、方便殺、咒殺、墮胎、破卵、與他毒藥、令命斷者,並得殺罪。』凡是有生命現象的,我們都不可以去殺害,也就是只要有情感 心的 作用的,都不能去殺害。那麼,殺生有幾種相貌呢?以下簡略提出七種相貌:

一、若自殺:所謂「自」,就是親自去殺害。律宗將此分成兩種情況:第一、是你自去殺害別人,犯了「上品」不可悔罪;其次,如果是殺害自己,讓自己命斷,則犯「中品」罪,所以自殺也是有罪的,因爲自己也是有情。總之,自殺包括殺害別人以及殺害自己;傷害別人是上品罪,傷害自己是中品罪。

二、教他殺:如果你沒有親自去殺害他人,但是你用言詞、或者用書信,教別人去殺害對方;對方死了,是你教人去殺他的,所以也犯根本罪。律上有說:好比有四個朋友,其中一位提議去殺某某人,只要你點頭說好,那麼這個人去做了,結果對方被殺死了,你有說好,也犯到根本罪。這地方要注意,前面是親自去殺,這是用言詞、口業去教他殺。

三、方便殺:所謂方便殺的内涵,就是間接殺生,雖然你沒有直接去殺他,但他因爲你而死。關於這部份,戒律有講到很多例子,我們提出三個重點說明:

一、蕅益大師說什麼叫間接殺生呢?指示道路令他人傷害。好比你看到一個人拿著刀子,要去追某一個人,那麼他問你,你說:「有,往東邊過去了!」你指示路向,讓他追趕到,把對方殺死了,則犯殺罪。你指示道路也犯根本罪,他因爲你而死,你不指示逃亡方向,他就不會被殺死。(但若以慈悲心,不讓此人(壞人)造更多惡,實說不犯。)

第二種情況是:使令他在惡道中死。你明明知道這個人身體很虛弱,如果讓他去做這種工作,他會死亡。只要你有一點疑惑、又強迫他去做,結果他真的死了,也犯到根本不可悔罪。這叫方便殺、間接殺生。

第三種是設置殺生的工具。好比你挖了一個洞坑,要陷害某一個人,結果他不小心掉下去,你不能說是他自己掉下去的,因爲你挖這個洞的動機,就是準備要殺害某人,所以他掉下去死了,你也犯到殺罪。又好比你在桌上放毒藥,放毒藥就是想毒害某人嘛,雖然是他自己喝了,但是毒藥是你放的,這個也是間接殺生 —— 對方因爲你的緣故而死亡,都叫方便殺。這種例子很多,我們可以從這些實例去了解。

四、咒殺:這不是一般人做得到的;是用持咒的方式,驅使鬼神去殺害對方,有些外道會用這種方式來殺害人。

五、墮胎:不管是用藥物、針灸,來殺害胎中的嬰兒,都犯殺罪。有些人說胎兒在四十九天之前,還沒有成人形,所以四十九天之内殺害胎兒不犯根本罪,這個觀念完全是錯誤的!依律典上的定義,有情是從初識到後識,只要神識一投胎,就是有情,不管外型是不是已經成爲人的樣子。所以我們要留意,只要是一個活的生命體,你去傷害他,就是犯殺罪。

六、破卵:這是破壞動物的卵。這跟前面墮胎一樣,雖然還沒有出生,但也是有生命形態的生命體。

七、與他毒藥:好比對方想要自殺,你是藥房的老板,或者剛好你有毒藥,你明知他要自殺,他向你索取毒藥,你還把毒藥給他,那麼他吃毒藥死了,你也犯到殺罪,這叫與他毒藥。

看第三段,總結:『令命斷者,並得殺罪。』

殺罪的成就,必須有兩個重要的條件:第一個對方是有情,第二個令對方生命斷絕;如果對方只是受傷,未死,那這個殺罪不成就,叫「方便罪」,沒有犯到「根本罪」。總之,是不是有犯到根本罪,就看有情生命是不是被斷絕了。

再說明一下:〈唯識學〉上說,犯罪的完成,有三個條件:第一個、「意樂」,就是你有心、有犯罪的動機。第二個、「加行」,是身口採取行動了,如果只是想一想,不犯根本罪。第三個、「究竟」,確實去做了。每一條戒都有究竟,從殺生的角度來說,令眾生命斷就是究竟。以上把殺生的內容,做一個簡單的定義。

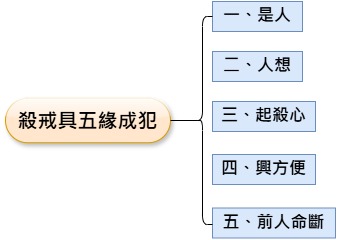

丙二、具緣成犯

殺戒具足五種因緣,即犯到根本重罪。所謂「犯重」是指犯到上品根本罪,失去戒體。受持五戒,要留意不可犯根本罪,否則我們的德瓶會被破壞掉。

一、所殺的對象是「人」:如果是殺害動物、或者鬼神等,不犯根本罪。

二、你心中作「人想」:知道所殺者是人。如果在黑暗當中,看到一個黑影以爲是鬼,爲了保護自己,結果把對方殺死了,這樣不犯根本罪,因爲你當時把他當「鬼」想,意不在殺人。

三、「起殺心」:表示不是無意的,本來就有殺害之心。

四、「興方便」:然後你採取了行動。前面只是意樂,現在是用刀、毒杖、針灸等方式,採取行動了。

五、「使令前人命斷」:彼因此而死,這樣就犯到根本不可悔罪。

關於「命斷」,律典上有講到兩種情況:第一種,是此人當下命斷。第二種,你殺害他時,他還沒有死亡,拖了三年才死,但是他的死亡跟當初你殺害他有關,縱然拖了三年才死,就在他死亡的當下 —— 你犯重,戒體也跟著失去。

對於罪相之判定,律典大都依簡單的判法:第一個「心」,第二個「境」。只要有起殺心,不管有沒有採取行動,就犯罪了(犯根本罪之前的方便罪);至於罪的輕重,就看「境」—— 所殺的對象,以及對方有沒有命斷,依這兩個條件來判。

按照律典的規定,六道當中殺人罪最重,爲什麼呢?理論上,天人比我們尊貴,應該殺天人罪較重才對;這是因爲六道當中,人道是載法之器。諸位想想:在六道當中,前五道的生命體,大都是靠直覺跟著感覺走,不能生起智慧觀照 —— 遇到順緣,就產生快樂的感受;遇到惡緣,就產生痛苦的感受;不能去聽聞法義、如理思惟,產生一種觀照力,成就解脫的因緣。如今好不容易得人身,可以聽聞正法、如理思惟,而得解脫,甚至可以往生極樂世界;這是他無量劫來,難逢的機會,你卻把他殺死,斷絕他出離三界的唯一希望,這個罪是不是很重?他來生不一定有機會再做人,尤其現在大家一直在節育,做人的機會更少。正因爲六道當中,唯有得人身才有機會修行,所以佛陀判殺人罪最重。

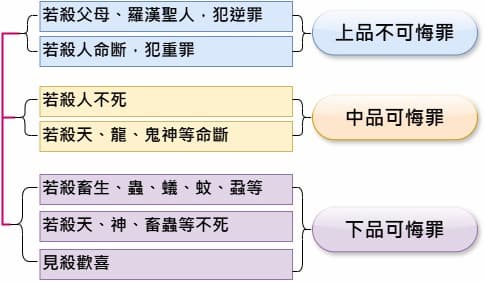

丙三、犯戒輕重

前面講到「約心、約境」,我們可以用圖表來說明:

一、『若殺父母、羅漢聖人,犯逆罪;若殺人命斷,犯重罪——上品不可悔罪。』如果所殺害的對象是自己的父母,父母有生育、養育之恩叫「恩田」;或者是羅漢聖人,這是眾生所依止的善知識,用佛法去開導眾生,使令很多眾生成就法身慧命,所以殺害聖人,等於斷眾生的慧命。律典上說:殺父母、殺聖人的逆罪,不但破戒而已,肯定要墮到地獄去受報,很難懺悔解罪!

『若殺人命斷』,假設所犯的對象是人,而且對方也命斷了;也就是意樂、加行、究竟命斷,三個因緣都具足了,是犯上品不可悔罪。

總之,只要犯「上品不可悔罪」,這是極重之罪,即失戒體,不再是五戒之優婆塞、優婆夷,好不容易成就的德瓶,全被破壞了,從德瓶所現出來的種種功德,也同時失掉,所以在修持上,要特別的謹慎小心!

二、『若殺人不死;若殺天、龍、鬼神等命斷,中品可悔罪。』是說殺人未死,可能是重傷;或者用咒術來殺壞害天、龍、山神、地神、鬼神等眾五戒修學述要生,這是中品可悔罪。戒體已經有缺失,但是沒有完全破壞,這是可悔罪, 可以如法懺悔來彌補的

三、『若殺畜生、蟲、蟻、蚊、蝨等。』如果是殺畜生,像昆蟲、螞蟻、蚊蟲、跳蝨等等,《瑜伽師地論》上說,殺害越大隻的眾生罪越重,好比殺一隻大象的罪,比殺一隻馬的罪重,殺馬的罪比殺狗的罪重,殺狗的罪比螞蟻還重,果報體越龐大的畜生罪越重。其次,越有靈性的眾生罪越重,什麼叫有靈性?像猴子、狗,這些畜生靈性較高。這是屬於重戒中之兼制,非道器故,所以犯下品可悔罪。

『若殺天、神、畜蟲等不死。』也是下品可悔罪。

『見殺歡喜。』如果看到有人殺生,心生歡喜者,屬於下品可悔罪。

簡單說:犯罪之輕重,主要是以對象來確定 —— 是人則重,鬼神是中品,畜生是下品。

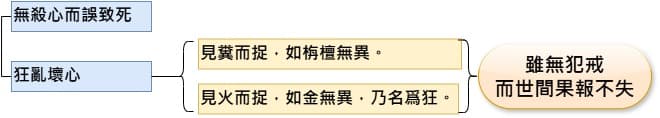

丙四、開緣情況

開緣的情況有兩段文:

第一、無殺心而誤致死:好比在工作當中,沒有殺害的心,結果不小心,一時失誤,造成對方死亡,依律是不犯罪的。不過誤殺雖然不犯罪,但世間的果報還是必須償還。

第二、狂亂壞心。這一條開緣,所有的戒都有開緣,指精神錯亂。什麼叫精神錯亂呢?好比見到糞便就像抓栴檀一樣去捉;見火就像抓黃金一樣,這種情況叫做精神錯亂。不犯戒,但是世間果報不失。

關於「世間果報」與「犯戒」,如果諸位研究戒律,就會知道這兩者有差別,我們稍做說明一下:犯戒是「心、境」的和合,會影響我們六道的昇沉,也就是影響我們來生的總報;來生是生天、當人,還是墮三惡道跟犯戒有關係。而世間因果,如果是無心,只有境,世間因果不能影響我們的「總報」,只能影響「別報」。比方說,你不小心讓朋友死了,你不會因爲這樣而來生墮到三惡道去。但是,你欠他一條命,來生再遇到他,可能會被他傷害,這叫別報。所以,犯戒是影響總報,世間因果是影響別報,兩者差別大家要知道。

再講一個開緣情況:在〈菩薩戒〉裡有講到:好比有一個恐怖份子,裝了炸彈,放在人群很多的車站,你知道他要殺害很多眾生、造很大的罪業,而且你用方法來阻止他,都沒辦法。時間非常緊迫了,菩薩心中如是作意:今天他要是把炸彈引爆了,很多人會喪命,而且他也會因造此罪業,而墮三惡道受苦。所以菩薩以慈悲心、慚愧心,來結束他的生命,讓他無法去造這 個罪業,也避免很多人受傷害;這樣殺生,在菩薩戒是開緣的。

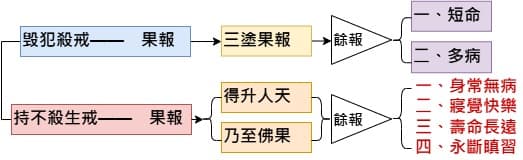

丙五、持犯得失

先看犯殺戒的果報:將來要受三惡道的果報,而且從三惡道出來後,還有餘報,就是短命、多病。一個人會短命多病,有一部分是四大不調,就是飲食睡眠沒有調好,但另一部分,可能跟業力有關。有些人得了慢性病,都吃過了所有的藥,還是沒辦法改善,醫生檢查也沒毛病,但是那個地方就是一直不舒服,這只有一個解釋,就是業障病,可能前生有殺業,這個業已經成熟而表現出來。

每一個有情眾生,不管活得多麼卑賤,即使是一隻螞蟻,也都愛著牠的生命,你去殺害牠的時候,牠心中會對你產生怨恨之心。心理學也說,眾生被殺的時候,心中會產生一種報復的怨氣,是含怨而死的。而且很奇怪,心理學上說,一個人被謀殺,即將死亡的前一剎那,會知道誰殺了他,這時候會對對方產生一種不滿的情緒,雙方就結下了惡緣。如果有一天他轉生人道,那他再看到你,可能就想要報復了;如果他是在鬼神道,那也是很麻煩,他在暗處你在明處,你的身體就覺得病痛不斷。

蕅益大師在《靈峰宗論》,有講一個小故事:杭州有一位農夫,擁有一畝小的田地,靠這個田地過活,後來隔壁一位大富人家,因爲跟政府官員有好的關係,就用霸權把農夫的土地奪過來。農夫沒辦法打官司,也打輸他,但是農夫是靠這塊田地來養家活口的 —— 是祖產,所以看到這塊田地被奪走,心中很恨,就生病了,所有的藥都治不好。臨終的時候,叮囑他的大兒子說:「我這個病,你不要再花錢,治也沒有用,我就要死了。有一件重要的事要交待你,我死掉的時候,你幫我準備棺木啊,不要全部封死,要留一個小洞。」爲什麼挖一個小洞呢?他說:「隔壁的人害我好慘,我來生要變一隻毒蛇去報仇!」那麼,兒子當然就聽從父親的話,在棺木挖了一個小洞,這件事情就傳了出去。之後,這個大富長者知道了,心中害怕,就觸動他的良心,就把地契還給他,並且準備一些禮品送給他,請他一起喝個道歉酒,因爲對方已經悔改,農夫心情好一半,就將心中的結解開,一高興啊就吐,結果從肚子裡面吐出一條蛇來。這條蛇是怎麼產生的呢?就是他心中的怨恨而形成的。

諸位要知道:在殺、盜、淫、妄裡面,最難解開的怨業,就是造殺生業。不要說是故意殺,就是無意的傷害,也都要避免。什麼叫不是故意的?好比煮東西的熱水,不要往水溝裡面倒,你說你不知道,不知道只是不犯戒。我剛才講過:無意之過,不會墮到三惡道去,但是你這熱水倒下去,水溝裡有很多眾生啊,全部被燙死了,你來生雖然護持三寶、修很多的善業,但是也可能要常常吃藥,病痛特別多。所以殺生戒,除了故意之外,連無意之殺生都要防犯。

還有,諸位可能做義工需要幫忙燒柴,如果木柴腐朽的樣子,可能裡面已經有蟲、有螞蟻了,只要有所疑慮 —— 可能有小眾生,那這些柴火你就不能丟進火裡。在殺生中,只要你在有疑惑的情況下去做,無論是對是錯,其實就犯戒了。所以當木頭已經腐朽了,你乾脆不要燒;熱水也不要直接往水溝裡面倒,應該怎麼辦呢?加一點冷水,或者把它放涼再倒。還有一點特別要留意的:如果你是做染污業的,好比電子工廠排除的廢水、或者是染布用的那些染藥水,這些都是有毒的液體,你明明知道液體是有毒的,還倒水溝排出去,讓它流到河川去,那河川裡面被害死的眾生,都跟你有關,所以這地方要留意。

殺生跟其他的戒不同,不但要避免故意殺生,也要避免無意的殺生,彼此的因果跑不掉的,沒有一個人希望短命多病,你不希望這個果報出現,就不要栽培這個因。持不殺生戒的果報,能得升人天乃至佛果;先成就人天的果報,然後慢慢的成就佛果。同時也能感召一些善的餘報:

一、身常無病:有些人平日沒什麼病痛,就是過去不殺生之餘報。

二、寢覺快樂:戒殺,睡覺品質也比較好,睡得安穩,不會作惡夢。

三、壽命長遠:能活得久、又能活得健康。佛陀曾親口讚歎過兩位弟子,過去生中不殺生持得特別好:第一位是「阿難尊者」,一生沒有生過病,還活到一百二十歲;第二位是「薄拘羅尊者」,也是沒生過病,活到一百六十歲;有些阿羅漢卻經常生病;同樣是阿羅漢,會有如此差異,跟因地持不殺生戒有關。

四、永斷瞋習:如果我們要做一個動作時,都能先想一想,這樣會不會傷害到眾生?久了之後,內心自然會生起慈悲心,即能調伏瞋習的煩惱;不但能感得外在的善果,也慢慢栽培了一些功德。

以上是持不殺生,四種殊勝的別報。再說明一下:我們佛弟子歸依三寶 —— 歸依佛、歸依法、歸依僧,主要是歸依法,所以有很多觀念,不能無原則的隨順世間風氣在動。好比現在很多人提議安樂死,他們的理由是什麼呢?認爲這些人已經活得沒有價值,必須靠插管來過活,那有什麼價值?這時候就會讚歎死亡 —— 早死早超生。身爲佛弟子,如果你也跟著這樣附和,那就犯戒了!我們要知道一個觀念:世間人沒有因果觀念,看事情全憑直覺;我們學佛就要用智慧來判斷,爲什麼他會躺在床上不能動?因爲背後有業力在支持。業報未盡,你把他的生命結束掉,他來生仍要再受業報,而你卻認爲他超生了。所以自作或教他安樂死,都犯到根本重罪。

過去有一位李居士,很有錢但得了癌症,他就到印度喜馬拉雅山請一位高人,用禪定幫他治病。這位高人老實對他說:「我可以用禪定力把你的力往後延,你的病會好,但來生還得再受一次癌症,你要不要?」因爲沒有如法懺悔、罪業沒辦法消除,只是把它延後一下。結果這個婦人想一想,就回來精進拜懺。所以讚嘆安樂死,有兩個問題:第一個、我們本身犯了殺生,第二個、對方不會因爲這樣而得解脫,罪業還沒有消除,來生還有剩餘的業在。這個問題我們要注意。