分五:

乙一、不殺生。

乙二、不偷盜。

乙三、不邪淫。

乙四、不妄語。

乙五、不飲酒。

乙五、不飲酒

丙一、解釋名義

前面殺、盜、婬、妄這四條戒,叫做「性戒」,它的體性就是一種過失,即便佛陀沒有制戒,犯了殺、盜、淫、妄,就是有罪業,能招感痛苦的果報。而飲酒戒,雖然體性不是罪惡的,但是喝了酒之後,容易引生過失,爲了保護前面四條性戒,所以佛陀也加以遮止,不許我們飲酒,這叫「遮戒」。

『凡具酒色、酒香、酒味,飲之能醉人者,名之為「酒」』。

什麼是「酒」呢?有酒的顏色、有酒的香氣、有酒的味道。其實,主要定義是 ——『飲之能醉人者』,就是含有酒精成份的,不管是用水果做的、米做的、什麼東西做的,都叫酒。

這當中有兩種:一個大妄語,一個小妄語。所謂大小的意思,是約著過失的輕重 —— 大妄語過失比較重,破根本戒;小妄語過失比較輕,不破根本戒。

丙二、具緣成犯

具足三個因緣,即犯飲酒戒:

一、是酒:含有酒精成份,可能是水果酒,或者米酒等。

二、無重病因緣:就是沒有重病因緣,有的病很嚴重,必須用酒來當作藥引。

三、飲咽:只要吞下去就犯,而且是咽咽犯,多咽結多罪。

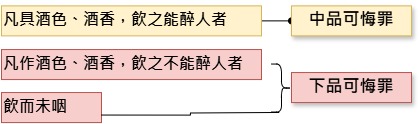

丙三、犯戒輕重

一、『凡具酒色、酒香,飲之能醉人者,中品可悔罪。』就是含有酒精成份的,不論什麼味道(酸或甜),喝下去就犯中品可悔罪。

二、『凡作酒色、酒香,飲之不能醉人者。』這是具有酒色、酒香,但沒有酒精成份,再怎麼喝都不會醉人者,是下品可悔罪。

三、『飲而未咽』,或是你飲了,還沒有吞下去,含在口中就吐出來,是下品可悔罪。這條戒的輕重,主要是以酒精的成份(能醉人)來判定。

丙四,開緣情況

一、食中不知有酒而誤飲:別人請客,菜肴當中有酒你不知道,則不犯。但這個地方要注意:你第一口吃下去的時候,可能不知道,如果你知道有酒,再吃第二口,那就開始結罪了,也就是從你知道之後,吃下去的酒都結罪。當然,這個遮戒不會使人破戒,但是會讓你的戒體有瑕玼。

二、以酒煮物,已失酒性:如果以酒煮物,酒性已經蒸發掉,完全沒有酒精成份了,飲之不醉者,不犯。

三、病時餘孳治不瘥,以酒爲藥引:如果患了重病,而這個疾病不用酒來做藥引的話,就治不好,這種情況可以開緣。不過要注意:開緣是因爲患重大疾病,唯有用酒方能救,如果用酒來做補藥,那是犯戒的。

四、以酒塗瘡:這是用來消毒、塗外傷用的,不是拿來喝的,不犯。

諸位要知道,殺、偷、淫、妄是根本戒,是所有戒法的根本;好比八關齋戒、沙彌戒、比丘、比丘尼戒、菩薩戒,都有制殺、盜、淫、妄戒。那爲什麼所有遮戒裡面,佛陀特別重視酒戒呢?因爲一個人喝了酒之後,會失掉理性 —— 平常不敢做的事敢做了、平常不敢說的話敢說了,甚至於嚴重的破壞前面四條戒。如果從佛陀制戒的精神來說 —— 為了防過故,其實一切的迷藥、毒品,只要會喪失理性的,都屬於酒戒的範圍,與前四條根本戒同制。