第二部 八聖道

1

1

1

1

1

1

【導論】 認識八聖道

當佛陀八十歲即將入滅時,有位年輕人須跋陀(Subhadda)來求見,佛陀的侍者阿難認為,此時讓年邁的導師見任何人都會太耗費體力,但佛陀無意間聽到須跋陀的請求,於是對阿難說:「阿難!請他進來吧。」即使在臨終時,佛陀依然願意接見求法者。

須跋陀問道:「世尊!摩揭陀(Magadha)與橋薩羅(Koshala)的其他宗教師是否圓滿證悟了呢?」佛陀知道自己命在旦夕,回答這樣的問題是很浪費寶貴時間。記得,當你有機會向老師請教佛法時,要提出足以轉變自己生命的問題。當時佛陀回答:

須跋陀!那些宗教師是否圓滿證悟並不重要,問題是你自己想不想解脫。若想,就得修行八聖道。修行八聖道之處,必有喜悅、平靜與洞見。1

原註 1:《大般涅槃經》(Mahaparinibbana Sutta,《長部》第16 經)

佛陀初轉法輪時便提出八聖道,並在其後四十五年間持續教授八聖道,而在對須跋陀開示的最後說法中,他再次宣說八聖道——正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。2

原註 2:「正」(巴利語 samma;梵文 samyak ),此字在原語中是副詞,意為「正確地」、「正直地」、「端正地」,不彎曲歪斜。以正念為例,那表示有正確、端正與有益的攝念之道,而邪念意指有錯誤、扭曲與無益的修行之道。我們進入八正道,學習有益的修行之道,也就是「正確地」修行道。「正」、「邪」並非道德評斷,也不是外來地」修行道。「正」、「邪」並非道德評斷,也不是外來強加的專制標準,我們透過自身的覺知,發現何者是「正」(有益的)或「邪」(無益的)。

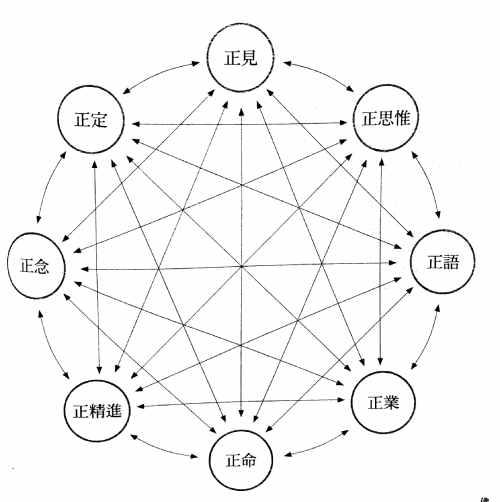

「八支聖道」(arya ashtangika marga,具有八個部分的聖道)意味解脫道上這八個要素之間相互依存的本質,其中每個分支都包含其他七支。請用智慧將八聖道的各個要素應用在自己的日常生活中。

正見是堅信人能轉化自身苦

八聖道的第一個練習是正見。首先,正見是深刻了解四聖諦,亦即了解我們本身的苦(苦)、苦的生起(集)、苦可被轉化的事實(滅)以及轉化之道(道)。佛陀曾說,正見就是相信我們具有能轉化自身之苦的堅定信念與信心。舍利弗尊者補充說,所謂正見,就是了知自己因攝取四食中的何種食,而使何種事物生起。3

原註 3:參見第一部第七章;另見第四部《正見經》。

舍利弗將正見描述為分辨善根 (kushala mula)與不善根(akushala mula)的能力。在每個人的意識深處,都有善及不善根(或善、不善的種子)。若你為人忠誠,那是因為你內在有忠誠的種子,但別以為自己内在並無背叛的種子。倘若生活環境中忠誠的種子得到灌溉,你就會成為忠誠的人,但假如背叛的種子得到灌溉,你可能連自己所愛的人都會背叛。你將因此而感到內疚,但若内在背叛的種子茁壯,你可能還是會有背叛的行為。

修習正念有助於我們辨識內在藏識中所有的種子 4,並澆灌其中最善的種子。當某人朝我們走來時,只看一眼就會讓我們覺得不舒服,但另一個人走過來時,我們卻可能立刻對他產生好感;這兩個人身上都有某種東西觸及我們內在的種子。假使我們深愛母親,一想到父親時卻感到緊張,那麼一眼見到貌似母親的年輕女子時,我們就會心生好感;而看到一位會喚起我們對父親回憶的男子,我們就會感到不快。如此,我們「看見」了自己內在的種子——愛母親的種子與面對父親而受傷的種子。當我們能夠察覺自己藏識中的種子時,就不會對自己或他人的行為感到驚訝。

原註 4:有關藏識的解說,根據佛教心理學,我們的心識共分為八部分,包括意識(manovijnana)與藏識(alayavijnana,阿賴耶識)。藏識被描述為如一塊田地,無論是痛苦、悲傷、恐懼、憤怒或快樂、希望的種子,每一種的種子都能種植在其中。當這些種子發芽時就顯現在我們的意識中,此時它們變得更有力量。

佛性的種子(即覺醒與如實知事物的能力),也存在於我們每個人的內在。對人合掌問訊時,即是承認對方內在的佛性種子;如此對一個孩子行禮,會幫助他健康而有自信地成長。種瓜得瓜,種豆得豆;若人行善,就會快樂,否則即是在灌溉自己內在的貪、瞋、暴力等種子。正見就是要辨認哪些種子是善,並鼓勵自己去澆灌它們,這是所謂的「有選擇性的接觸」。我們需要相互討論,彼此分享,以加深自己對修習正見與「正念五學處」的理解,尤其是關於如何攝食的第五學處。5

原註 5:參見一行禪師之 For a Future To Be Possible。

擺脫錯誤的「想」,

如實照見事物

我們的「見」(view)是以「想」(samjna,感知)為基礎。在中文裡,「想」這個字的上半部是「相」,亦即「標記」、「記號」、「現象」;而下半部是「心」或「心靈」。「想」通常都有「相」,且在許多情況下,這些相都是虛幻不實的,佛陀勸我們別受自己的「想」所愚弄,他對須菩提說:「凡所有相,皆是虛妄。」6 佛陀也在許多場合中教導大眾,我們大部分的「想」都是錯誤的,而我們所受的苦多半來自於此7。在能洞悉事物之前,錯誤的「想」會讓我們的正見無法生起,因此,我們必須一再地問自己:「我確定嗎?」

原註 6:參見一行禪師之 The Diamond That Cuts through Illusion:Commentaries on the Prajñaparamita Diamond Sutra (Berkeley: Parallax Press, 1992)。

原註 7:參見《蜜丸經》(The Honeyball Sutra,《中部》第18經)

「想」總是意味著去感知某件事物。我們相信自己感知的對象是在感知的主體之外,但這種見解是錯誤的。當我們感知月亮時,月亮就是自己;當我們對朋友微笑時,朋友也是自己,因為此時朋友是我們感知的對象。

當我們看見一座山時,山就是我們感知的對象;看見月亮時,月亮也是我們感知的對象。當我們說:「我能在這朶花中看到自己的意識。」那就表示我們能從花裡看到白雲、陽光、大地與礦物。但我們如何能在一朵花中看到自己的意識呢?那朵花就是我們的意識,它是我們感知的對象,它就是我們的「想」。「想」意味著感知某個對象,也代表能感知者與所感知對象的存在。我們正在注視的那朵花是意識的一部分,我們必須摒除意識位於花朵之外的這種觀念,因為主體若無對象就不可能存在,兩者缺一不可。

我們感知或看事物的方式,都根植在藏識中。十個人同看一朵雲彩,會有十種不同的看法,無論它被想成是隻狗、一把鐵鎚或一件外套,那都取決於我們悲傷、回憶或憤怒的心。我們的「想」帶著一切主觀性的錯誤,然後根據它而對所感知的對象加以讚賞、責備、譴責或抱怨。然而,我們的「想」,是由貪、瞋、痴、邪見與偏見等煩惱所構成,而「想」也決定了我們是快樂或痛苦。因此深入觀察自己的,「想」,並了解其根源是很重要的。

我們對快樂有特定的看法,相信唯有某些情況才能使自己快樂,但往往就是這種對快樂的看法讓我們無法快樂。我們必須深入觀察自己的「想」,才能擺脫它的束縛,那麼「想」將成為一種洞見,即道的體證。道的體證不是「想」,也不是「非想」,而是清晰的洞察,如實地照見事物。

我們與周遭那些人的快樂,取決於我們正見的深度;深入地觸及實相,亦即清楚了知當下自己身心內外發生的一切情況,那就是讓自己解脫、不因錯誤的「想」而受苦的方法。正見並非一種意識型態或思想體系,它甚至不是一種道路,而是我們透視生命實相的一種洞見,那是種活生生的洞見,讓我們充滿智慧、平靜與愛。

陷於實相概念,就失去實相

有時,當我們看見孩子的行為處事,明明知道那樣的行為將來會讓他們受苦,但試圖對他們說明時,他們又充耳不聞。這時我們只能激發他們內在正見的種子,過了一段時間,當他們困頓時,或許就能從我們的引導中獲益。我們無法向從未嚐過柳橙的人解釋這種水果,無論描述得如何詳盡,也不能讓另一個人直接體驗柳橙,他必須親自品嚐,我們只要說一個字,他就會被困住。正見是不可描述的,我們只能指出正確的方向,它甚至無法由老師來傳授。老師能幫助我們辨識自家花園中早已存在的正見種子,幫助我們建立修行的信心,而將正見的種子撒進日常生活的土壤中。但身為園丁的是我們自己,所以我們必須學習如何灌溉自己內在的善種,讓它們綻放出正見的花朵,而灌溉善種的工具是正念地生活——在正念中呼吸、步行,在正念中度過生活的每一刻。

一九六六年在美國費城舉辦的和平運動大會中,有位記者問我:「您來自北越或南越?」當時我若說來自北越,他可能會認為我是親共分子;我若說來自南越,他可能以為我是親美分子。所以我告訴他:「我來自中部。」我想幫助他放下自己既定的概念,面對眼前的真實,這是禪的語言。從前有位禪僧看見一隻美麗的大雁飛過,他想和同行的師兄分享那份喜悅,但師兄正好彎腰取出僧鞋中的一塊小石頭,等他抬起頭時,大雁早已飛遠。他問:「你要我看什麼?」此時那師弟只能默然不語。太虛大師曾說:「只要樹在你背後,你就只能看見它的影子;若你想觸及實相,就不得不回頭。」「影像教」(image teaching)是運用文字概念,「本質教」(substance teaching)則以你的生活方式來溝通。8

譯註 8:參見《宗鏡錄》,《大正藏》冊 43,頁 631b。

若你來梅村(Plum Village)度過一天,你對梅村會有個概念,但那概念並非真正的梅村。你可能會說:「我去過梅村。」其實,你只去過自己概念中的梅村。你的概念可能比從未到過梅村的人稍微清楚一點,但那仍只是個概念,而非真正的梅村。你對實相的概念或「想」並不等同於實相本身,當你陷於自己的「想」與概念時,就失去了實相。

修行,就是超越概念,以達到事物的本性。「無念」,即非概念之道;只要有概念,就無實相、真理。「無念」意指無錯誤之念,這並不表示沒有正念。因為有正念,我們對事情的對錯才能當下了了分明。

我們正在修習坐禪,以自己的心靈之眼看見一碗番茄湯,因為此時我們本來應攝念於自己的呼吸,所以我們以為内心浮現番茄湯是錯誤的修習。但若修習正念,我們會說:「我正在吸氣,我正想著番茄湯。」那就已經是正念了。正確或錯誤並非客觀的,而是主觀的。

正見和邪見(錯誤的見解)之分是相對性的說法,如果更深入觀察,我們就會明瞭「一切見解都是邪見」。未曾有一種見解就是真理本身,任何見解都基於某個立足點,因此見解才會被稱為「觀點」。若走到另外一點,我們會以不同的方式看待事物,且了解自己先前的觀點並非完全正確。佛教並不是一堆見解的總合,而是一種幫助我們去除邪見的修行。我們的見解永遠都可以修正改善,從究竟實相的角度來看,揚棄一切見解即是正見。

修習正念生活,展現八聖道

我們在剛開始修行時,對佛法的見解只是一種模模糊糊的概念,但概念上的知識是絕對不夠的。正見的種子或成佛的種子就在我們心中,被層層無明、悲傷、失望所遮蔽。我們必須將見解付諸修行,在聞、思與修的過程中,見解會基於自己切身經驗而變得愈來愈有智慧。當我們修習正念時,會在每個人身上看見成佛的種子,包括自己在內。這就是正見,有時也稱為「諸佛之母」(prajna paramita,般若波羅蜜),那是一股能讓我們解脫的愛與智慧的力量。修習正念的生活時,我們的正見將會展現,而内在含藏的八聖道上其他一切要素也都得以開顯。

八聖道的八種修行彼此相輔相成,當我們的見解日益「正確」時,內在八聖道的其他要素也隨之加深。正語以正見為基礎,同時也增長正見;正念和正定鞏固及加深正見;正業也必須立基於正見,而正命則淨化正見。正見既是修道上其他要素的因,也是它們的果。

【圖三】 聖道八要素的相互依存