—— 出世間的空住

大卿 弘法師開示

前 言

四聖諦的聖,是無依無靠的意思,有依就有苦,無依就無漏,不會失去覺察。聖不是說他的一切都比別人行,而是一種清淨、單純、沒有煩惱,沒有貪瞋痴。諦是指世間的真相。

出世間就是超越世間,不隨世間轉、不隨境界轉。世間代表境、代表欲、世間是與煩惱相應的。出世間就是不隨境轉、不隨欲轉、不與煩惱相應,不但不隨境轉還要超越世間的生死輪迴。

空住就是住於空,住是生活,空是無我、無我所的意思,以無我、無我所為生活方式叫做空住。佛教最基本的內容就是四聖諦與八正道,其他的東西都是從不同的角度來解釋與闡揚。八正道是聖弟子的生活方式。我們在還沒成為聖弟子之前,也一樣要走在八正道上。

世間八正道與出世間八正道

世間八正道是說,不是為了要出離世間,超越世間,只是為了提昇生活品質,改善人際關係,修人天福報。若是修出世間的八正道,要有「依遠離、依離欲、依滅、向於捨」,這種法的作意,在經典裡稱它為法次法向。法次法向就是一個大方向、大原則。它要依遠離,遠離世間的思惟方式、注意事情的角度,遠離由三角關係所演變出來的善惡是非觀念。善惡是非的觀念有很多都與離苦沒有必然的關係。

就像我們想要對人慈悲、對人好,表面上是說為了要減輕對方的痛苦,卻往往沒有考慮到這種的減輕有可能增加對方對我們的依賴,好像吃鴉片上癮。這樣就不是真正的幫忙和慈悲,不是出世間。世間的八正道有可能是為著還要擁有欲望,要讓世間更美好,甚至相信世間「有解」﹙台語﹚,有辦法沒有苦。這種的想法就與出世間法不同。出世間基本上是相信世間無解,世間一定是苦、一定缺乏,一定是三角關係,一定是食物鏈,一個生物吃另一個生物。出世間的目的,是為了無欲望,不是為了欲望。

苦諦當知當解

人的特性就是有不忍之心,我們在修行,都去看到苦,會不會很苦?不會。為什麼不會呢?這個苦的意思是,我們若真的瞭解世間是苦、是缺乏﹙貧窮﹚,就能如一句成語所說的「安貧樂道」,我們把它改成「安苦樂道」–— 安住在世間的苦,以喜樂的心來踐履八正道。用中國成語「安貧樂道」來說,我們雖不是很富有,在貧窮欠缺中仍然能以走在八正道上為樂。把安「貧」樂道的貧改成苦,就很適合描述聖弟子的心態,他是安「苦」樂道─對苦諦有徹底的瞭解。如果我們對苦有徹底的瞭解,就不會逃避,都能承擔,因為我們已經瞭解,承擔苦是為了要離苦,不是為了避苦,也不是為了修苦行,而是為了要走在八正道上,減少世間的苦,不是要讓世間沒有苦。

世間不可能沒有苦,就像不可能沒有貧窮一樣。做為一個修行人,除了安貧以外,最重要的是要能安苦樂道,要安苦樂道之前先要瞭解什麼是苦。所以四聖諦最有名的一句話:佛陀說:「苦諦當知當解」、「集諦當知當斷」「滅諦當知當証」,滅諦就是涅槃寂靜,「道諦當知當修」,道諦就是八正道。

八正道的「正」不一定是邪的相反,佛教講的「正」有中道的意思,但又不抓取。抓的太緊,就不可能有中道。每一個諦都要當知,先瞭解以後再徹徹底底的體會,叫當知當解。「解」在此指體會一切都在燃燒的意思。什麼是苦?一切都在燃燒。有要,就有不要;有愛著,就有礙著。比如說,你有愛著,就會怕他生病,怕他死,怕他器官老化,怕他得癌症。怕來怕去,不只怕他,我們也怕自己老、病、死、生死不自在、生病沒人照顧。這個怕都是苦。所有的苦都是由此變出來的。

集諦當知當斷

我們高興的時候很怕無常,因為會希望歡喜的感受能夠繼續;如果痛苦的時候,很喜歡無常,希望這個苦能趕快過去。這就是我們對無常的莫可奈何,苦來時,希望苦趕快過去;樂來時,希望樂不要走的那麼快。這種對「受」的黏著性就是集諦。苦的形成,與感受很有關係,我們對樂受有愛著,對不舒服的感受有排斥,感覺有東西礙著,那就是集諦。如果想詳細分析,就要用十二因緣來看。

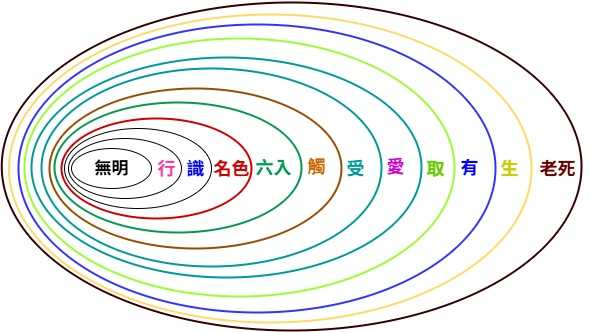

我們把十二緣起劃成十二個同心圓,最裡面是無明,第二層是行,第三層是識,第四層是名色,第五層是六入,這樣一直劃出去,看我們現在是在那一層裏面,是轉出來還是轉進去,知道並能夠承擔,這叫「當知」。承擔得起,知道現在是在那一層輪轉,又沒有排斥,又知道方向。知道方向就是要斷這個輪轉,在十二緣起裡能回心轉意,回來心的源頭,回到最安靜、最接近涅槃寂靜的心。無論世間有多亂,無論我們的遭遇有多壞,甚至多好,都要回到最安靜的心,去看我們的心是否能安靜。我們的心真的能靜下來嗎?

不管在順境或者逆境裡,我們的心若不能一心不亂都不算很好。能看到這個現象,就能很快回到十二緣起裡面去照應,照到我們現在是在那一層輪轉。能很快照應到,我們的心就能很快靜下來,看它是要收縮或者膨脹,要拉進來還是要推出去。這時若是在十二因緣最外層的苦,還要繼續抓取嗎?還要繼續苦嗎?願意放否?這就決定我們到底是要往內收縮進來,還是要向外膨脹出去。

滅諦當知當証

能夠一直回到我們的心,知道它需要清淨,需要寂靜。無論境界是好、是壞、是逆、是順,我們都以最寂靜的心迴向給世間,都能很安住。這就是對涅槃寂靜有某種程度的瞭解,這樣叫「當知」,有方向要去實踐、要去體驗,這叫滅諦當知當証。

道諦當知當修

我們要達到涅槃寂靜,是要用一種生活方式。每天一醒來時,身口意六根要怎樣觀察世間。去看世間不分裡面,不分外面,甚至說,世間是在我們裡面,不是在外面,因為我們所看到所瞭解的世間,都是根據我們六根觸境所生的相。台語有一句:「你知影否?」,這句話說的很好。就是無論你知道的多詳細,也只不過是個影像而已。我們都感覺世間在外面,但你若無法用六根去觀察體會,它就跟你沒有關係。所以我們所看到,所聽到,所感覺,所體會,所推算都是在我們裡面,是我們對外境的取相。

一個眼睛瞎了四五十年的人,現在去動手術,當他眼睛一睜開時所看到的是模糊。剛出生的嬰兒也沒有辦法見到人,有看到卻像沒有看到。我們現在能看到東西,那是一種習慣,一種衝動的用力。如果用很靜的心,眼睛剛張開時是看不到東西,耳朵一開始第一個聲音是沒有聽到的。你要開始有注意,有用力,把習慣叫回來才開始有看到,有聽到,那也只是剎那間的事。

我們有看到東西,其實也同樣看不到其他的東西。所能看到的範圍又限制所看的東西,與欲望限制我們的世界一樣。一個人玩物喪志,沈迷於一件東西時,就不會去玩其他的東西。就像一個人很喜歡住台北市,就不知道台北的郊區有多好,大自然有多好他就無法體會。所以佛教說色聲香味觸,色是礙,你有看到就是沒看到,所以欲界也好,色界、無色界都是礙。我們只看到欲界的好處,沒有看到欲是礙。

佛教對業的看法是,業是每個人一定有的,已經發生的都叫做業,業就是一種引力,我們今天會去找什麼樣的工作,讀什麼學校,和誰結婚,當誰的兒子、兄弟、朋友都是業,都是引力。但是你要怎樣面對你的引力,就要用所學的法,所修的道來面對。我們若能面對業無煩惱,無愛,無礙,無恨,無無明,諸行就滅了。諸行滅就是解脫。即使剁掉一隻手、一隻腳,也沒有煩惱,照樣解脫,諸行滅。