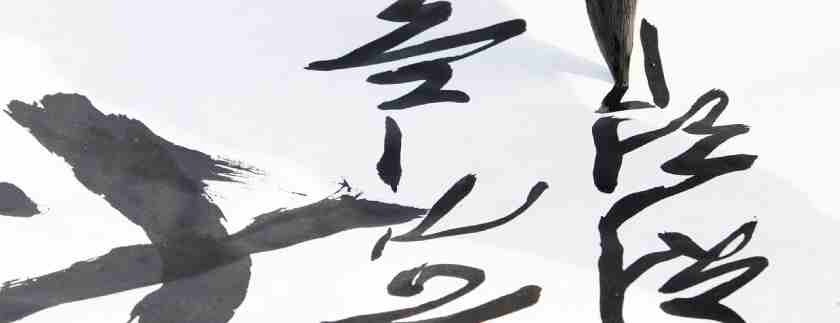

國語文使用流變

季旭昇

曾任臺灣師範大學、中國文化大學中文系教授

已經出社會的大人們還記得嗎?小時候學習的國語文,很強調同一個字的不同讀音,字義和詞性也可能跟著改變;如果看到現今中小學國語文教材,可能會感到疑惑:我們以前學錯了嗎?季旭昇教授引領我們從語文制定的流變思考:當世代之間學習的話語有所差異,是否會影響到彼此的溝通?

我們以前都將「尷尬」這個詞念為「 ㄍㄢˊ ㄍㄚˋ 」;現今教育部《重編國語辭典修訂本》上面則寫:尷尬的注教音是「 ㄍㄢˊ ㄍㄚˋ 」,又音「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」。難道,讀了五、六十年,我們都念錯了嗎?

教育部國語辭典引發爭論

這個問題被提出後,大家就聯想到教育部出過的包,最早是「三隻小豬」,因為「三隻小豬」被列入成語辭典;當年只看到教育部長被記者問到滿臉尷尬,不知道怎麼解釋。

此外,老師在課堂上教小孩子,歌仔戲不能念 「 ㄍㄜ ㄗㄞˇ ㄒㄧˋ 」,要念「 ㄍㄜˋ ㄗˇ ㄒㄧˋ 」,牛仔褲也不能念「ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ 」,要念「ㄋㄧㄡˊ ㄗˇ ㄎㄨˋ 」 骰子不可以念「 ㄕㄞˇ ㄗ 」要念「 ㄊㄡˊ ㄗ˙」。家長就很煩惱,要怎麼教小孩才對?

更「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ 」的一個詞:「買春」教育部的《重編國語辭典修訂本》裡,居然收進「買春」這個詞!「買春」不是做壞事嗎。

二〇一六年,有位高中老師在查閱教育部《重編國語辭典修訂本》時,發現許多疑問,覺得怎麼跟他以前學的都不一樣。

於是,他花了很多時間,從《重編國語辭典修訂本》找出以前被視為「錯別字」的字詞,如今在辭典則是被視為正確的「通用字」,共列了四十一條分享在臉書上,之後被媒體轉載刊登,引發不少批評。

罵得最凶的就是張大春先生,他在臉書寫了:

我劃下道兒來罵你中文學界通通沒出息又怎樣?編出這樣不學無術的字典來,還敢假「與時俱進」四字以為名義,那我還是退化到底得好!今日中文學界之粗疏、顛倒、懶惰、媚俗已經到了令我既切齒又翻胃的地步,不客氣地說:你們一整個兒地這麼不長進,難怪大家都在去中國化呢!

這段針對中文學界的批評,其中也包括我,我也變成沒出息了。

看了張大春先生的批評,一定有很多中文界的教授、老師都覺得很慚愧。說來不怕大家嘲笑,教育部的國語辭典,我參與編輯也二、三十年了;雖然不是主編,也不是副主編,但因為有參與,所以我也不長進、也媚俗,真是覺得很慚愧。

高中老師以及這些網友,包括張大春先生等很有才氣的人,之所以想要批評,不能怪他們。原因有兩個:第一個是,他們對於教育部《重編國語辭典修訂本》的定位不夠清楚。修訂本不是中小學生國語辭典,他們罵錯了對象;教育部也有責任,應該跟大家講清楚。

第二個是,這些修訂辭典的學者太有學問,他們覺得字音就應該照標準念才正確,是大家念錯了。例如,賭博遊戲的時候說丟 ㄕㄞˇ(骰)子是不對的,有學者認為應該要說丟 ㄊㄡˊ(骰)子才對。

語言流變勿拘泥

語言其實並非這麼拘泥與固定。語言是有生命的,因此會不斷變化。

比如,兩千多年前的《詩經》云:「關關雎鳩,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。」用現代國語念出來,大家都聽得懂。但同樣一段,若是聽一千年前的「中古漢語」念法,或是兩千多年前的「上古漢語」念法,聽起來簡直都像是外國語,現代人無法聽懂。

任何人、任何民族、任何地區的語言,都會隨時間慢慢改變;當語言改變以後,我們就不能再拘泥於一定要怎麼念;現在大家怎麼念,只要不離譜,就照這樣念。像是「骰子」一詞,念「ㄕㄞˇ ㄗ˙」或「 ㄊㄡˊ ㄗˇ」,都有道理;都有道理的時候,大家習慣怎麼念就怎麼念。

……(以下內文,請看原書。)