(分二:一 諸戒受體時機。二、受戒觀想法。)

壹、戒之含義

貳、受戒理論

參、戒體相狀

一、諸戒受體時機

這一段是講到受戒的時機。前面講過:「戒體的成就」是在「測思明慧」,在於發願、抉擇。那什麼時候「發願」呢?

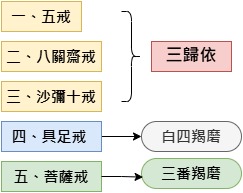

諸位,如果是受五戒,你要注意的是在「三歸依」的地方。

◎ 三歸依:

我弟子〇〇盡形壽歸依佛、歸依法、歸依僧。我今隨佛出家,上 〇下〇 為和尚,如來至真等正覺是我世尊,大慈愍故。(三說三叩)>

在唸「三歸依」文的時候,就是你要「觀想」的時候,也是你開始要面對境界發願的時候。如果你是菩薩戒,那就是在「三番羯磨」,這時候三師會次第作白;這個受戒儀軌,二師父會跟大家說明,是在「三番羯磨」的時候,就是你應該要發願的時候。五戒是在三歸依的時候,菩薩戒是在三番羯磨的時候—— 納受戒體。

二、受戒觀想法

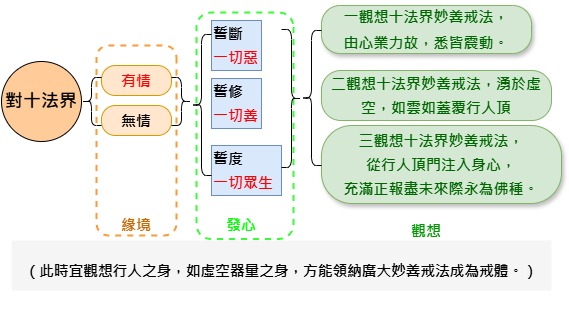

我們在三歸依或三番羯磨的時候,應該怎麼「觀想」,來幫助我們發願呢?

祖師施設了一個方便,就是說:我們所面對的是「十法界的有情眾生、或者是無情的山河大地」,我們應該許下菩提心,這個菩提心開展出來就是三種誓願:「誓斷一切惡,無惡不斷;誓修一切善,無善不修;誓度一切眾生,無一眾生而不度化。」這三種誓願在「觀想」的時候,基本上有「三番」,三歸依也是三番,三番羯磨也是三次。

(一)第一番羯磨的時候,你可以觀想:「十法界妙善戒法,由心業力故,悉皆震動。」清淨的善法就像白色的雲霧,因爲你發下誓願,就是你菩提願力的活動,這時候大地震動,清淨如白色雲霧的善法從大地生起。

(二)第二番羯磨的時候,你可以觀想:「十法界妙善戒法,湧於虛空,如雲如蓋覆行人頂上」。這個白色的雲霧攝持了:誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生;這三種願力的妙善戒法,在第二番羯磨的時候,慢慢的增長廣大,就像雲蓋一樣,覆在我們的頭頂。

(三)第三番羯磨的時候,你可以觀想:「十法界妙善戒法,從我們的頭頂上灌進去,我們過去的煩惱罪業,好像黑色的水,從腳底流出來。內心當中開始作觀:過去種種譬如昨日死,今日種種譬如今日生,從現在開始,法王座下添新生。我們內心當中那些黑色的煩惱障、業障消滅了,取而代之的是:誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生的清淨白色雲霧,充滿我們的正報 —— 盡未來際永爲佛種。

這裡我們一定要特別注意:我們今天發願斷惡、修善、度眾生,是對「十法界的有情、無情」境界而發的。我過去在某一個道場講戒律,有一個居士他是種菜、種田的,他私下跟我說:「師父啊,我很想受戒;但是受戒要對十法界有情、無情發願,我有困難。爲什麼呢?因爲我可以對其他眾生斷惡;但是有些蟲非常可惡,牠吃我的菜,我不能放過牠的,所以我要噴農藥。我發願的時候,是不是可以把這些眾生先捨棄掉?」我說:「你這樣子得不到戒體的!換句話說,你在發願的時候,不可以想你做不到,你還有很多時間可以學習、調整、進步;但是因地的發願,你一定不能有所揀別。」

我們大乘經典,阿羅漢在法華會上懊悔不已,非常後悔;舍利弗在法華會上就說:「我等同入法性,爲什麼我證得空性,文殊菩薩、普賢菩薩也證得空性,我證得空性以後,只能在山中修「空、無相、無作」這空三昧,文殊菩薩能夠乘著七葉寶蓮,到十方世界廣度眾生,產生這麼大的力量出來,爲什麼我沒有這種方便力量?」舍利弗尊者懷疑佛陀是不是不公平,爲什麼我得到這個法的果報只能自受用,文殊菩薩卻能夠自受用、他受用?後來佛陀開演,這不是佛陀有問題,是眾生的問題:「法性量同太虛,眾生發心自小」。

佛陀說:「我的法像大雨一樣,普遍的滋潤眾生。但是有的草比較小它吸的水分自然少;有的樹大,吸收的水分自然多。」這不能怪雨水不公平,「法性量同太虛,眾生發心自小」。所以你不要小看你今天受五戒,如果你今天發的願,是眞實對十法界的有情、無情,完全平等,沒有揀別的發願:「斷惡、修善、度眾生」,你持五戒這個法也是成佛的資糧!

所以我們應該說:業力是沒有方向性的,你造這個業,這個業有很多種可能性,可能會在人間得果報,也可能引導你趨向偏空涅槃,也可能引導你成就諸佛的萬德莊嚴。我們一般布施的業,是沒有方向性的,是由『願力』引導方向的。

蕅益大師說:「諸法無性盡隨心轉,心爲名利一切法趨名利,心爲菩提一切法趨菩提。」

你看佛陀造善業,魔王因地也造善業,魔王也是一個天人,他因地的時候,也是修供僧大會,而且在這當中,還供養一位辟支佛,也造了很多寺廟,卻招感魔王的果報。爲什麼今天這個善業在佛陀的心中,成就無量無邊的神通三昧、無量的功德莊嚴;這些善業在魔王心中,會變成不清淨的五欲果報呢?「諸法無性盡隨心轉,心爲名利一切法趨名利,心爲菩提一切法趨菩提。」

佛陀的心,有菩提心的攝持,給予這個業力正確的方向;魔王造善業的時候,他貪著世間的果報,所以他的方向,變成卑賤的果報,雖然安樂但是卑賤。《印光大師文鈔》也有這樣一段譬喻說:『牛』去喝水,轉成牛奶:『毒蛇』也喝水,但是毒蛇有瞋心,喝了水之後,變成毒液,毒害眾生。這二個同樣去喝水,牛喝了水以後,轉成滋養眾生的牛奶;毒蛇喝水轉成傷害眾生的毒液。我們今天同樣積聚這麼多的善業,如果不發一個圓滿的願,會使令這個善業受到了局限。

同樣一個善業,因爲你發的「願」不同,這個善業會有不同的方向!

我們今天發願的時候要注意:先不要擔心你今天能夠做得多好,在「因地」你一定要求自己第一個種子是「圓滿」的,否則你以後要調整你的種性,那就非常困難「一失足成千古恨」。

我們的眼光不要看得這麼狹隘,在發願的時候,先不要考慮你的能力,能力是可以改變的,這些生滅心、妄想心都是可以調整的,它不是你所認爲的這麼堅固 ——

一切法因緣生,也會因緣滅;它由虛妄的因緣生起,也會因爲有戒定慧的因緣而消失!

比方說:你今年的想法跟去年的想法不一樣;你小時候的想法也跟現在的想法不一樣,這叫「生滅心」。所以我們在發願的時候,請大家不要依止生滅心,把這些生滅心撥開來,應該依止「不生滅的心」。發起對十法界有情、無情的眾生:誓斷一切惡,無惡不斷;誓修一切善,無善不修;誓度一切眾生,無一眾生不度化。先在內心當中成就一個「圓滿的種子」、成就一個清淨的願力。這時候,你修一切的善法,這個善法就有一個明確的方向,就會直趨無上菩提,這是我們在發願的時候,特別要注意的地方。