爲解決後生的一大事

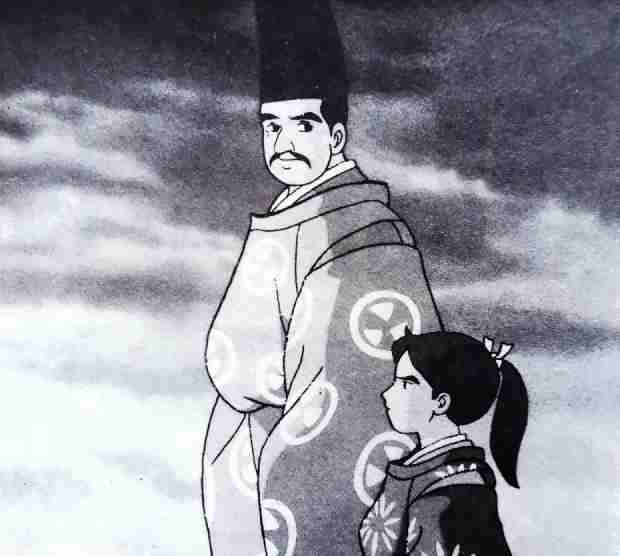

↑ 「人死了會到什麼地方去?」

聖人問他的伯父範綱卿

範綱:「最後、只剩你一個人了」(松若丸、默默地點了點頭。五六隻大雁并排地飛向遠方)

松若丸:「到底飛往哪裡呢?」

範綱:「大雁也是要回家吧」

松若丸:「不、伯父、人死了之後會到哪裡去?」

範綱:「嗯 …… 大概是去很遠很遠的地方吧?」

松若丸:「那是什麼樣的地方呢?很遠的地方是指那裏?」

範綱:「什麼樣的地方呢?該如何說呢?」

松若丸:「死了以後會怎麼樣呢?」

從現在算起大約八百年前(平安時代末期)因源平之爭和大飢荒使天下大亂如麻。

保元元年(一一五六)保元之亂

平治元年(一一五九)平治之亂

久壽天年(一一五四)西日本大飢荒

治承元年(一一七七)京都大火

今日被許多世人稱贊爲「世界之光」,淨土真宗的祖師、親鸞聖人就是在這混亂的承安三年(一一七三)的春天,在京都・日野之里出生。父親名叫藤原有範卿。母親叫吉光御前。他的幼名叫松若丸。四歲的時候、與父親・有範卿悲傷地離別後、如拐杖、支柱般依靠的母親也在他八歲的時候逝世了。

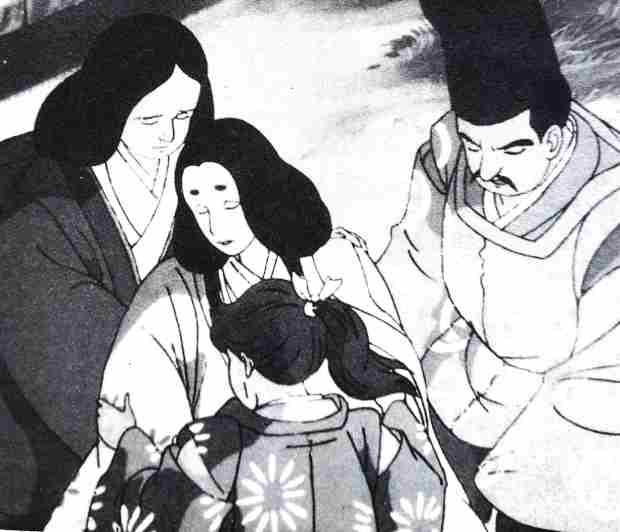

可憐、成爲無依無靠孤獨之身的聖人、深深地感到人世無常、並痛感所有塵世之事皆如風中之燭。曾經昌盛一時的平家一族也在清盛入道悶死之後狼狽得不成軍。年幼時與雙親死別是人生最大的不幸。並且世間整個像修羅界一般,所看到的、所聽到的全部是極其悲慘之事、使松若丸面臨了人生內外的悲哀。

九歲出家 感到強烈的無常

↑ 親鸞聖人八歲時,他的母親因病而逝世

養和元年、在他九歲的春天,就堅定了出家剃度之心、被範綱卿牽着手、拜訪了遍山翠綠嫩葉的京都東山青蓮院。

範綱:「無論如何也要出家嗎?」

松若丸:「是的、想到下一個就輪到我會死、感到十分不安。不管如何也要在這兒,把這件事徹底地弄明白。請允許我出家吧!」

範綱:「好。……知道了。我也不再多說了」

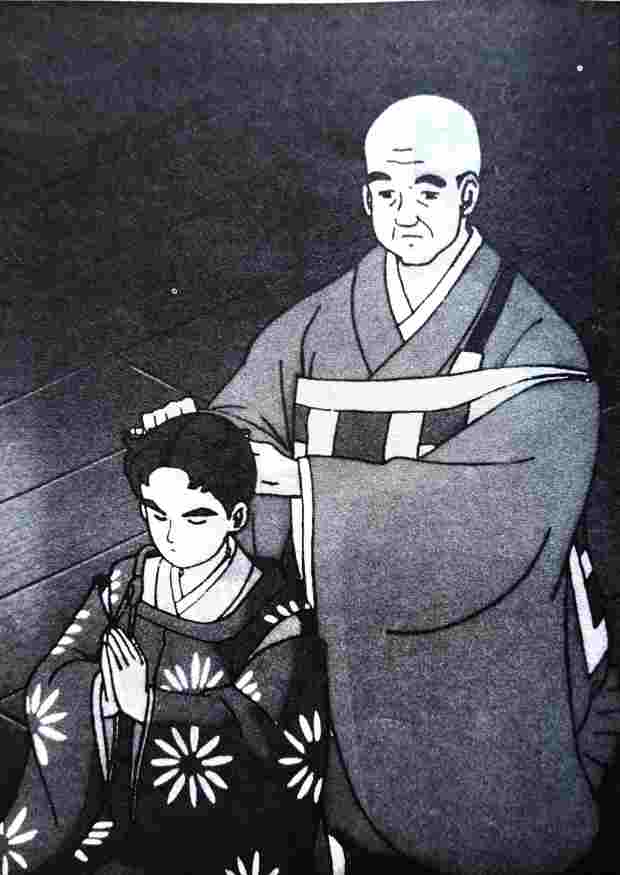

青蓮院是比叡山六十二代住持、松若丸的遠親慈鎮和尙的寺院。

看到松若丸的慈鎭、心想這個兒童並非凡人,無論何處都備有非凡之相。於是滿面微笑地說:「僅僅九歲就有志出家。這是很尊貴的事,像你這樣,一定能成爲傑出的僧侶。好,明天就舉行剃度式吧!」

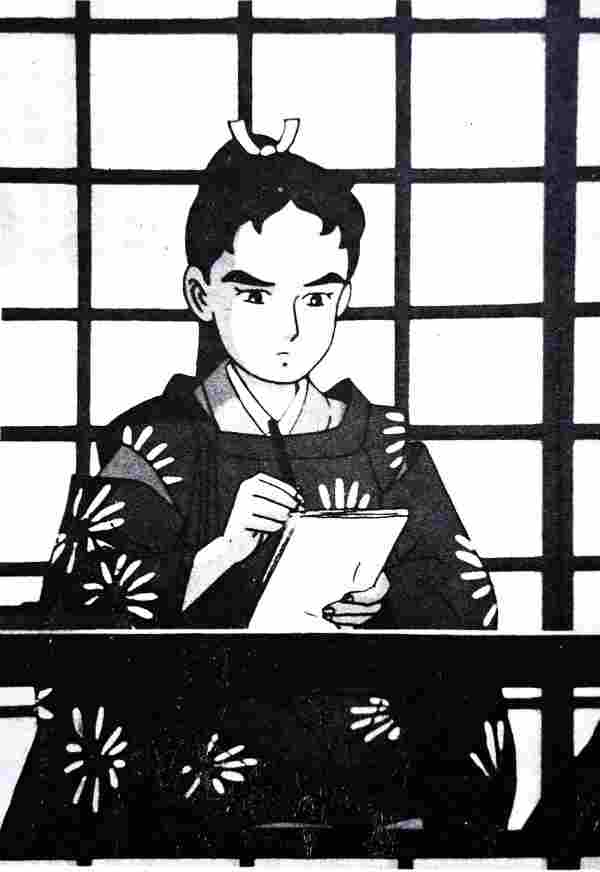

範綱向慈鎮和尚道謝,工僧也說到「那麼就明天吧 ……」。但是松若丸却一動也不動、工僧等十分疑惑地看着他。突然他站了起來,然後坐在書記讓出的位置上、在紙上迅速地不知寫了些什麼?

↑ 「心想尚有明日 …… 」寫出和歌的聖人

慈鎭接過來一看。

「哦哦 …… 」他感嘆一聲!

大家的視線一起聚集了起來。

心想明日尚有盛開櫻花滿山野

誰知半夜狂風暴雨將來襲

松若丸:「現在正盛開的櫻花也會被一陣強風所吹落、聽說人的生命比櫻花更短暫、請不要說明天、能不能今天就替我剃度呢?」

慈鎮:「你感到無常已經到了這個地步……明白了。那麽,現在馬上就舉行剃度儀式,請立刻準備」。

雖然說有明日、但如果今宵被無常襲擊,那該怎麼辦呢?明天的生命有誰能來保證呢?松若丸誠摯的心情、把慈鎭和尚的心給打動了。

九歲就決心出家制度的親鸞聖人

無法逃避的"死",所有人的悲劇

有生者、必有死。無論什麼人都不能夠否定這一嚴肅的事實。但是、許多人認爲「雖然明白人總是要死一次,但是每天想到死的話、就不能活得很快樂。所以對於死,盡可能不去想它。而盡量活得快樂才對。」但是,這不能說是正確的人生觀。

「以前我只想到他人會死,現在想到我也會死這實在難以忍受」。據說一個醫生在臨死時這樣說 —— 人總是要死一次的,這一點不管是誰都能明白,但是當面對「自己的死」的時候、其感受有如在動物園看到老虎與在山中看到突然出現的老虎那麼大的不同。

人們雖然會說:「我當然明白人總是要死一次」,但是那是指「他人的死」而對「自己的死」這一大問題,就比不上千里遠的打雷或百里遠的馬跌倒那樣關心。有一位專治癌症的醫生、這樣報告說:「有人得到癌症、如不把事實告訴本人和家屬可能存活五年以上。但如果只讓家屬知道,存活期間就會縮短二年,又如讓本人知道,能存活一年的也很少」。

這可証明我們對於「自己的死」,是持有多麼深的恐懼。 當然、在戰場上受了重傷或大搏鬪而極度興奮的時候看起來像是能毫不在乎死。又患了不治之病而接到死的宣告的患者中也有自殺的人。但前者是在極度興奮中一時發了瘋、後者或是因太恐懼死亡而自殺的。

莎士比亞在「尺上有尺』裡面、叫喊「死是恐怖的事」。又在「死刑犯最後之日」中,說到:「人是不定期緩執行的死刑犯」。所有人的悲劇是在早晚一定要死這一點上。害怕核子戰爭、害怕癌症、擔憂糧食危機與愛滋病等,還不都是害怕死嗎?

當觸及到「死」這一核心時,因此事太可怕,只不過是想把它套上衣服使之柔和再來與之面對而已。但是,不管如何,大家不去想「死」,而努力快活地活下法,死還是一定會到來的。完全躲避「自己的死」是不可能的事。麻醉藥雖然一時可緩輕和掩蓋痛苦。但是一旦從麻醉中醒來時,將與痛苦不得不面對一樣,我們不管如何掩蓋都不能躲避的是「自己的死」。單獨自己一人與之不得不面對的時刻一定會到來的。

那麼爲什麽死是很恐怖的呢?那是因爲「死了以後會怎麼樣」?這種對於將進入的未知的後生世界感到不安所以會感到恐懼。 這在佛教中被稱爲「黑暗的後生」、「一大事的後生」。親鸞聖人教誨我們:

「一失人身萬劫不復,不要浪費時間留下後悔」(教行信證行卷)所以親鸞聖人一直呼喊着趕快解決這一後生的一大事。

若不解決靈魂後生的歸宿,而飛向這個不在乎死活的無礙的世界、那麼人們所追求的光明人生是不可能被開拓出來的。 後生的一大事是一切人生苦的根源。而這一後生一大事的解決才應是拼上一生的最大事,全人類究極的目的。解決這生死的大問題才是親鸞聖人出家的唯一動機。