譯者的話

如果有人發現一顆閃亮的星星,他沒有權利放進自己的口袋,獨享光輝,而必須公諸於世,使每個人都能分享這份光耀。基於這個理由,我們很高興有機會參與將阿姜 查的敎示譯成中文的工作,因爲如此一來,其他人也能同樣地得到 —— 那從阿姜 查的佛法開示中閃耀出來的智慧之光!

中譯阿姜 查的作品,並非易事。如果照句直譯,恐怕會顯得生澀難 懂;假若以比較自由的方式意譯,雖然文句會比較流暢,可是恐怕又會失於 準確度不夠;還有一種可能是,因譯者筆調的關係使譯文學術意味太濃,不符合阿姜 查的風格。他本人很少閱讀,有一回,他被問到有甚麼佛書可以 推薦給人讀時,他指著自己的心說:「只有這一本!」

在譯書的過程中,我們盡量以不同的方式求得折衷,希望能既不失去阿姜 查簡明的開示風格,又能無損他見解的精闢入微。假若由於我們的轉譯,使阿姜 查的佛法之「星」減損了原有的光芒,我們在此深致歉意。而我們之所以不自量力試譯,只是因爲我們實在不忍讓這顆光輝奪目的星星只收藏在某人口袋裏,卻不能普照人間。

任何人的翻譯,永遠沒有所謂最好或最後的翻譯,有的只是風格的不同。原書眞正的含義能被譯出而且讓讀者分享,這才是最重要的。

當您手中捧著這本書時,那從阿姜查內心閃耀出來的法之「星」光,只要能讓您捕捉到卽使一絲的微光,進而爲您的人生帶來方向和啓示,那麼我們的工作就算圓滿完成了。

編譯群

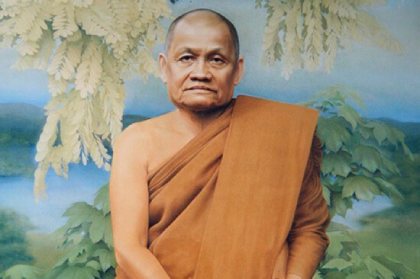

阿姜 查略傳

阿姜 查,於一九一八年六月十七日,出生在泰國東北部烏汶 Rajathani 鎮附近的一個小村莊。

九到十七歲之間,他是一位沙彌,在還俗幫助父母務農之前的那段時日裡,他接受了基礎教育。到了二十歲,他決定回復出家生活,並於一九三九年四月廿六日受了比丘戒。

阿姜 查早期的僧侶生活,遵循一種研習佛教教義及巴利經文的傳統模式。在第五年時,他的父親得重病而逝;人命的脆弱和不確定,直接的提醒了他。這促使他去深思有關生命的眞正目的,因爲,雖然他已有多方面的涉獵並且精通巴利文,但對於痛苦的滅除,似乎並沒有更進一步親身的瞭解。厭離之感開始在心中升起,終於(在一九四六年),他放棄了學業,並開始了托鉢行腳。

他走了大約四百公里到達泰國中部,沿途睡在森林,行乞於村落。他在一座能夠用心地學習和修習毘奈耶(僧侶戒律)的寺院住了下來。

那時,他聽說了有關阿姜 曼 —— 一位備受推崇的禪坐大師。渴望能見到如此一位有成就的老師,阿姜 查出發步行往東北部去尋找他。這時,阿姜 查正與一項有決定性的問題做掙扎。他研讀過戒、定與慧的教理,雖然那些內文陳述詳盡且細節精細,但他卻不知如何將它們實際地付諸實踐。阿姜 曼告訴他,雖然這些敎化的確廣博,但在本質上卻很單純;有了「正念」的安置,如果看到了在内心生起的每件事物,當下便是眞正的修行之道了。這種簡潔而又直接的教導,對阿姜 查來說,是一種啓示,也因此改變了他修行的方法。這條路是明確的!

接下來的七年間,阿姜 查在這種簡樸的森林傳統方式中修行;爲了開展禪坐,行遍鄉間,尋找安靜而隱蔽的地方。他住在老虎和眼鏡蛇成群出沒的叢林,甚至停屍場;利用對死亡的省思來克服恐懼,並洞察生命的真正意義。

經過多年的流浪,一九五四年,他受邀返回故鄉的村子,就在一處熱病橫行、鬼魅出沒,稱作「巴蓬」的森林附近住了下來。不顧瘧疾的困境、簡陋的住處以及稀少的食物,追隨他的弟子,人數越來越多。現在被人稱爲巴蓬寺的寺院就是設立在那兒的,而最後地,分院也在別處被建立了起來。

在阿姜 查寺院裡的訓練是十分嚴厲且冷峻的。阿姜 查經常將他們的弟子們推到最極限,去測驗他們耐久的能力,期使他們能開展耐心和決心。他有時發起費時且表面上看起來毫無意義的工作計劃,由此去頓挫他們對平靜的執著。這重點經常放在屈服於事物的本然樣子,而最大的強調點著重於嚴格的毘奈耶(戒)之遵守上。

一九七七年,阿姜 查應邀訪問英國,並留下一些比丘僧團在那兒。 阿姜 查於一九七九年回到英國,隨後轉往美國、加拿大去訪問並教學。

一九八一年,再度出遊後,由於糖尿病所致,阿姜查的健康逐漸走下坡,也因此無法於雨季時在巴蓮寺安居。

當病情惡化,他以自己的身體作爲一種教導 ——「萬物皆無常」的一種活生生的示例。他不斷地提醒人們,要努力在他們自心裡處找到一個眞實的歸依處,因爲,他不再有很多的時間能教他們了。

在一九八一年「雨期」結束前,他被送往曼谷做一個手術。幾個月內,他停止了說話,並逐漸失去了對四肢的控制,終至全然癱瘓而臥病在床。從此以後,他被比丘弟子們全心全力地照顧和服侍;他們都感激且樂於有機會服侍曾經如此有耐性和慈悲地引導一條正道給那麼多人的一位老師。

一 九九二年一月十六日,上午五時二十分,阿姜 查在他的寺院,泰國烏汶的巴蓬寺,於隨侍的比丘們面前,安詳地離開了人間。