大卿 弘法師開示

集 諦

佛法在談四項真理:(一)世間是苦。(二)世間的苦是有因有緣的。(三)這個苦的因是可以滅,可以轉,叫做「涅槃寂靜」。(四)這個煩惱的苦可以降伏,可以滅盡,它是有路可走的,叫做「八正道」。十二緣起就是在談第二項真理:世間生死苦惱是怎麼集起來,怎麼形成的。

集起過程

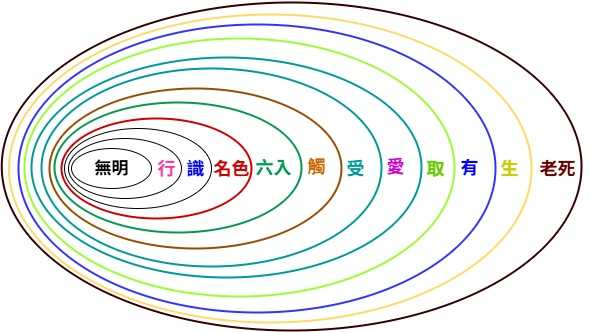

我們的生命好像一棵樹木的年輪,最中心叫「無明」,最外面叫「老死」,老死的裡面一層叫「生」,生再內一層叫「有」。有的意思就是它開始形成了,變有了,為什麼會變有呢?因為你給它東西,給它東西那個叫做「觸」,為什麼你要給它東西呢?因為你對它有貪「愛」,為什麼會有貪愛呢?因為在接「觸」時產生了一些認同,為什麼會產生認同呢?就是沒有做好守護六根,所以「有漏」,這就叫做「六入」。

六根為什麼守護不好呢?就是我們的「名色」看顧不好。名就是我們的心,色就是我們的色身,名色就是我們的身心。我們的身心看顧不好,就是因為我們沒有好好的認識,沒有好好認識什麼呢?沒有好好認識我們各種的衝動,這些衝動叫做「行」。我們有很多衝動,修行就是在修各種的衝動,說話的衝動、思考的衝動,甚至包括呼吸的衝動,從一處移到另外一處,要站、要坐、要走、想說話,這都是一種衝動。這些衝動若不去注意,它就會變「無明」。

「無明」若不變「明」,它就會「漏」,我們的心一漏,各種的衝動﹙行﹚就形成,各種衝動形成,我們的認識﹙識﹚又出問題,認識出問題,我們的身心﹙名色﹚就會不平衡,產生偏差,我們的六根﹙六入﹚就會守護不好,六根守護不好,當我們去接觸﹙觸﹚外境時,在接觸的當下,就會產生很多喜歡﹙樂受﹚和不喜歡﹙苦受﹚,對喜歡、不喜歡就產生想保持或排斥的心,那個就叫做「愛」。這個愛是一種錯愛,不是真正的愛,真正的愛是無所求的,而這些愛是有所求﹙取﹚、有條件的。

這種有條件的愛就會不顧因緣如何,對事情想勉強,強要,無論它帶給我們和別人是痛苦或快樂,不管三七二十一,就是強要,這樣就會形成一些不好的後果。這種形成假如是要欲界的東西,就會在欲界形成;要色界的東西,就會在色界形成;若是要無色界的東西,就會在無色界形成。這種形成,這種變「有」,就會造成我們煩惱的生,這個「生」用煩惱來說,就是煩惱的生出來,生出來以後,就有種種苦惱,包括﹙老、病、死、無常﹚。

這個年輪好比密宗所說的壇城﹙原文叫曼陀羅﹚,是一個觀想的東西。我們觀察當下的心境是在無明、行、識、名色、六入?十二項裡的那一層,隨時知道它在哪裡,才知道怎麼面對問題。我們生命中心有「無明」,它好像地心引力。若是我們沒有修行,遇到挫折時就會有一股黑漆漆的力量,把我們拉到最裏層,而變得消沉。往內拉久了會有一種不甘願,這種不甘願自然會有一種力量,再度膨脹出去。而當膨脹出去後,遇到挫折時,便如汽球被刺破一般,又再度地消沉。日以繼夜都是在收縮膨脹中輪迴。

膨脹代表種種的煩惱,叫做我慢。想往外擴張以控制境界,一旦被逆境踢到以後就又消沉下來,沉到暗暗的角落。叫「無明」,較嚴重的,如地獄般的痛苦。痛苦中又有一股業的力量在裡面,不甘願的力量會一直累積,累積久了就再度膨脹出去,生出種種的煩惱。如此週而復始。