門松乃爲冥土之旅的一土塚,既可賀又不可賀。新年的儀式始於死亡,爆竹爲火葬,二十日爲撿骨。

廳水二十年元旦,家家戶戶都以門松裝飾,慶賀新年的到來。然而一休禪師卻將骷髏掛在竹梢,學著在街上走來走去,邊喃喃唸道:「可喜可賀、可喜可賀 ……」大伙兒 皺著眉頭看著他,其中有位店家喚住一休禪師,請他針對過年寫一首賀詞。禪師立刻答應,在一張紙上揮毫寫下:

「新年的儀式始於死亡,爆竹如火葬,二十日爲撿骨。」

另一張紙上寫著:

「門松乃爲冥土之旅的一土塚,既可賀又不可賀。」

一休寫好之後便解釋:「世間沒有比死亡更可喜可賀。」於是就離去了。

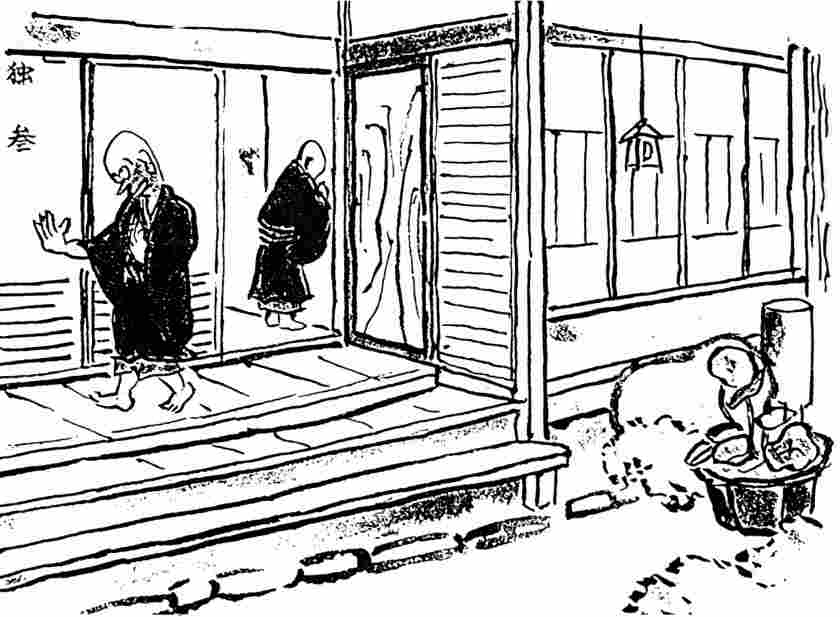

據傳,當年京都街在新年的三天期間裏,家家戶戶都有關上大門的習慣。因爲一休禪師在大年初一就伶著骷髏,挨家挨戶去說:「注意啊!注意啊!」大家都覺得很不吉祥,只好關上大門。有人請教一休禪師:「爲何死亡是可喜可賀?」一休禪師回答道:「你看,骷髏的 眼爲空洞,所以才說是可喜可賀。」(日文中,「可喜可賀」寫成「眼突出來」)

「新年的儀式始於死亡,爆竹爲火葬,二十日爲撿骨。」這句話與下一句 ——「門松乃爲冥土之旅的一土塚,既可賀又不可賀。」的意思相同。意即「新年時多一歲,增歲固然可喜可賀,但由另一角度來想,卻更接近死亡一步。如此說來不是既可賀又不可賀嗎?」

所謂「爆竹如火葬」,乃因古代放鞭炮以慶賀新年,其聲音像火葬時樹木燒烈的嗶剝聲。而所謂「二十日爲撿骨」,乃因從前將二十日視爲春節的最後一個節日。所有在 新年期間準備的菜餚必須吃完,連骨頭都不剩,所以在日本又有「骨新生」、「去骨」的別稱。在此處用以形容葬禮過後的撿骨。

對一休禪師而言,新年卻使他看見人耽於逸樂,所以人們由人生無常中清醒,灌輸生死如一的觀念,亦可視爲一種關愛的表現。