苦惱的根源是無明之黑闇

「人們為了無時有“無”之苦,有時也有“有”之苦而煩惱」釋尊很嚴肅的說了真實佛法

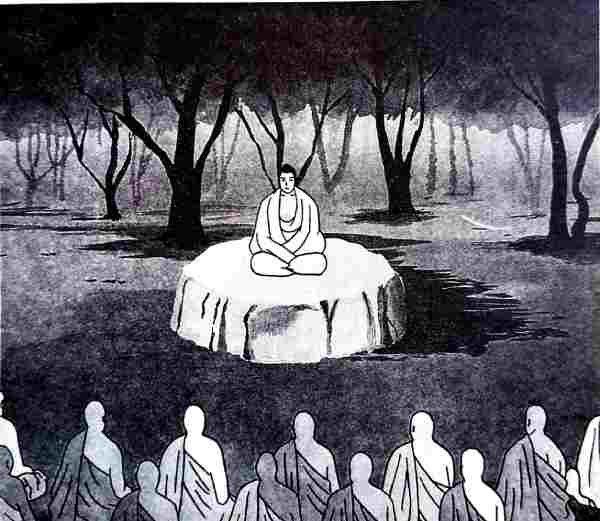

因生了一個不孝子而感到前程黯淡,正在現世地獄受苦的頻婆沙羅王與韋提希夫人,也起了聞法心,想去聽聽釋尊的說法。國王夫妻初次訪問了說法的道場,聽到了釋尊在那兒很嚴肅的說眞實的佛法。

釋尊:「人們啊,把你的心窗打開,摒棄己見,仔細聽我說吧。人們都討厭苦,都在求幸福。但是,求到了錢財,苦惱還是不會消失。無論是王或貴族都是一樣的,那是爲什麼?因爲大家都不明白苦惱的眞正原因。

只是有錢或名譽,苦惱是不會消失的。無時有「無」之苦,有時也有「有」之苦。這叫「有無同然。」「例如,沒有孩子時渴望要一個孩子,而爲「無」受苦。一旦有了孩子,反而爲「有」受苦。」

曾經因無繼承者而苦惱,如今又因已長大的太子懊惱的國王夫妻,釋尊的說法深深的刺入他們的心坎。爲寶貝似地養育長大的親子受苦。「早知會這樣的話,當初不生他就好」。像韋提希這樣嘆息的夫妻在世上不知有多少。

在「大無量壽經」中,有下列的一句話,「有田憂田,有宅憂宅。牛馬、六畜、奴婢、錢財、衣食,什物復共憂之」。沒有田地的人,因「無」而痛苦。有田地的人也因「有」而痛苦。沒房屋的人痛苦,有房屋的人也對房屋感到不安。

有了家畜,傭人,金錢或財產,也並非一定會幸福。即使有了衣類,食物,傢俱等,全部家產。但不安的實態是永遠不變的。

金鍊與鐵鍊

有錢人是被金鍊綁著

無錢人是被鐵鍊綁著

雙方同樣都是爲被綁而痛苦。

統一天下的豐臣秀吉,在平民時代不穿衣隨便躺著就睡也很放心,但是當了關白以後,在廁所或浴室都有密道,做好被襲擊時隨時都可以逃走的準備。

德川家康在晚年也說過:「人的一生猶如背負著重擔走遙遠的路」,這是他向大家告白他的苦惱到最後也沒有消失。獲得的財產或地位愈大,愈會想「不把它守好不可」「是不是有人想搶我的」等,痛苦反而就會愈深。

將來希望能進入理想的公司工作,學生就會用功唸書。但就是照希望能就職理想的工作,也會被職場上複雜的人際關係束縛而痛苦。

蘇格拉底說了一句話:「做與不做都會後悔,那是結婚」。單身時代夢想著美好的婚姻生活。一旦結了婚有了家庭就會任丈夫或妻子擺佈。這些正如釋尊所說的有也苦,無也苦,就是「有無同然」。

有人把苦惱的原因誤爲「因爲沒有錢」「因爲跟他結婚」「因爲生了不孝子」……等。其實苦惱的根源不在物質或人。

有無同然的根據

「有田憂田,有宅憂宅,牛馬六畜,奴婢錢財,衣物什物,復共憂之。」「無田亦憂,欲有田,無宅亦憂, 欲有宅。」「無尊無卑,無貧無富,少長男女,共憂錢財,有無同然」

(大無量壽經)

使全人類受苦的元凶

頻婆沙羅王與韋提希夫人也認真的聽著釋尊的說法

釋尊繼續的說:「苦惱的原因就在自已的黑暗的心。如正在發燒的人,再怎麼好吃的山珍海味都不能品嚐一樣,心裏黑暗的人,怎樣的幸福都不能感受。」

釋尊大聲的呼籲,全人類的苦惱的根源就是黑暗的心,也就是無明的黑闇。

親鸞聖人在「正信偈」中敎我們「還來生死輪轉家,決以疑情(無明)為所止」。只要有疑情(無明)一個原因,就不能脫離苦惱。佛教的目的與人界受生的目的,就是要照破無明之間,此外沒其他的。那麼無明之間,是什麼樣的心呢?

無明之闇就是覺得後生很暗的心,對後生模糊不清的心。一旦踏入後生,心就會變成很暗。平常無論做什事都覺得很空虛,都不能感到滿足。有句話說:「歡樂盡,哀情多」。在聚會中大家盡興的唱歌,跳舞,差一點沒有把天鬧翻。但是激情過後,剩下一個人時,其空虛感與寂寞感要比平常強上好幾倍。就是在喜鬧時不也會感到冷卻的心嗎?

有時也會茫然的感到一種不安。物質上並無任何的需求,但不知爲何在心中如破了一個洞似的,覺得非常空虛。我們可以就這樣過一生嗎?這種感覺和芥川龍之介自殺時所說的「只是茫茫然的不安」這種心境相通的。

如果認眞的去聽聞親鸞聖人的教義,就會感到種種無明的心。踏入後生時有一種模糊不清的心,那都是無明。只靠學問還是不能明白的,那是一定要實地去求眞實的教法才能了解的心。現在我們已明白無明的闇,就一定要持續又認眞地聽聞到被阿彌陀佛照破爲止。