古時有道心的人都入寺當和尚,現在有道心的人都離開了寺廟。

以前,有志於道的人都出家爲和尚,沒有人會還俗;現在的出家人卻被俗世所迷惑。一休禪師又說了以下這段話來補充解釋:

「我覺得現今的出家人沒有知識,竟把坐禪視爲苦差事,不肯苦修卻只喜歡修飾蒲團,態度傲慢,只顧追求名利及好看的衣著,把出家視爲虛名的途徑,其心裏想的仍是俗世的誘惑。這種和尙雖穿著袈裟,相信衣服會有如繩子般地束縛,袈裟也會變成黑金做成的撞木,將他汚穢的肉體撞碎。」

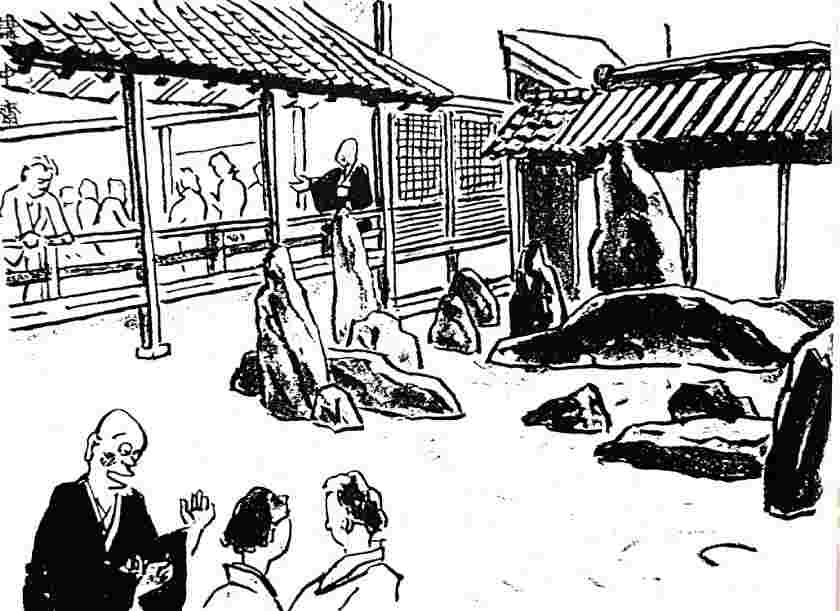

當時許多僧侶都忽略了修行,只注重茶藝、詩歌、書籍,愛好華麗的俗事俗物。縱然今日保留下當代的風尙,成爲寺院文化中的一部份,但一休禪師眞正想說的是:「眞正的佛法不會從這些俗事俗事中產生。」

人性是軟弱的,不喜歡痛苦艱辛,而喜歡安逸快樂,這便是「好逸惡勞」的表現;不喜歡坐禪、做事,終日沈溺於詩歌、茶藝,與家人交往,追尋有趣的生活等,是人之常情。

但,有趣的逸樂生活不會產生佛法,只會有墮落,而僧侶離開佛法便不配稱爲出家人,所以,禪師才會以此勸誡衆僧。所謂佛法,是根據佛教的道理去說明如何幸福地生活,而佛教的結論中,眞正的幸福便是「成佛」。

若想成佛則需先去除擁有慾與愚的自我,而存於智慧與慈悲的無我境界。至於如何從自我轉變爲無我,就禪的立場而言,要靠「坐禪」修行才能到達那般境界。主動追求佛法的出家人,若不明瞭佛教宗派的制度或系統,一味地追求俗事俗物,變成於追求人們的慾與愚,此即違反了佛道。

既然出家爲僧,便應拋除 “慾“ 與 “愚” 等俗事,從事坐禪以修行成佛,俗稱「坐一寸禪,成一寸佛」,意即只要經常地坐禪即可近佛、成佛。