佛如果每年都在祈求冥福的法會上顯靈,人就不會有想逃離苦海的念頭。

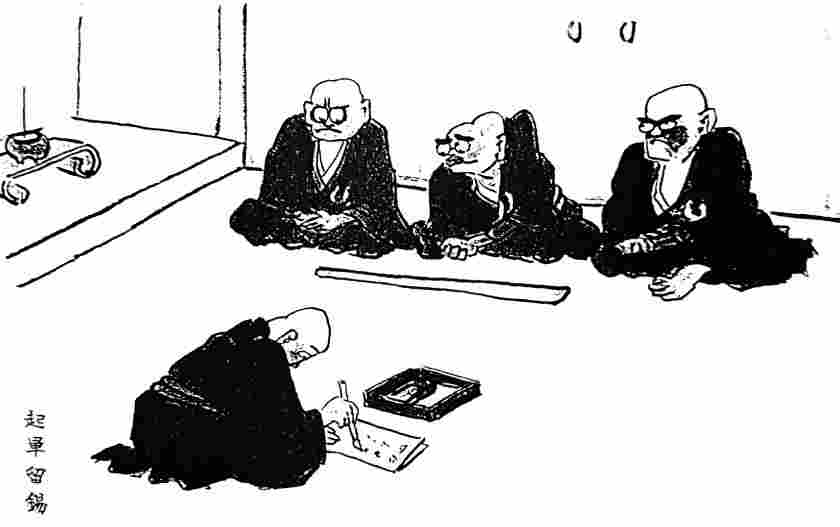

人死後每隔七天需擧行法事,直到七七四十九天,這是活著的親友想爲死者解除痛苦,祈求冥福時需做善事,以助死者的功德。四十九天之後暫停法事,直到死後第一百天擧行法會,然後再等到每年祭日時再祈求冥福,俗稱爲「最善供養」。

一休禪師所說的這番話,意思即爲:「即使舉行『最善供養』,幫助死者前往極樂淨土,但每年中元節靈魂重返世間,等於使死者牽懷俗世,無法安寧。

禪師否定中元節的活動,勸人們應破除迷信,覺醒於佛教的眞正教義。今日佛教的現況及方式,令許多人大爲失望,甚至有人會懷疑地問道:「佛教就是這樣嗎?」人們若不明白佛教偏離了世尊所倡導的教義,便無法了解佛教的真諦。

佛教源於印度,傳至中國後,融合了中國的道教、風俗民情、觀念,形成中國的大乘佛教;後來又傳到日本,溶合了神道、土著的信仰、傳統風俗等,形成日本的小乘佛教。經過時代變遷及政治的影響,今日的佛教與起源於印度的佛教大異其趣,這種情形好比白布染成黃色,又染上紅色,後來又改染爲藍色,終於變成一片漆黑。

禪師呼籲大家勿把漆黑視爲原色,換言之,是勸世人不要迷佛,應回舊於原始的佛法。佛教起源於印度,但自十二世紀,佛教在印度式微,今日的印度早已不是佛教國,然而佛教仍是世界性的宗教,不曾消失,這說明「教」存在於信仰,而非存在於國家。

世尊曾教信徒,應把自己當成明燈,把自己當作依據,而不是把他人奉爲規臬。當我們信仰任何宗教時不應迷信邪說,應該把法當成明燈,當成依據,以眞正的教義做爲信仰的準繩。